|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

17世紀以前の自然科学とはまず哲学であったと言われている.それゆえに西欧における物理学の学位は,PhD(Doctor of Philosophy)といまだに称されている.自然や宇宙の理解にはまず哲学(価値観・信念や信仰)があり,火,空気,水,土の四元素で自然現象を捉え,太陽と星の運行,月,惑星の複雑な振舞いは,地球を不動として編み出された想像を絶する複雑な計算手順で「説明可能」として受け入れていた.これにより取りあえずは生活に欠かせない暦を必要な精度で維持し,星を使った航海術を実用することはできた.

科学革命の始まりは,こうした観測事実がはるかに単純で普遍的なスキーム(地動説とニュートン力学)で,より正確に記述することができることを認めたところから始まった.それ以降近代科学における理論(モデル)とは美しい単純さを指導原理とし,観測や実験事実によって常に裏付けされることが必然とされるようになった(1).

こうして人類は,科学という武器を使ってマクロの究極である宇宙の始まりやその大規模構造にまつわる謎から,ミクロの究極である物質や空間の根源まで探求を続けてきた.加速器という「顕微鏡」を手にした実験物理学者は原子核物理学更に素粒子物理学とミクロの究極を突き進んできた.顕微鏡の解像度は「光源」の波長の短さで決められるが,量子力学が示すように波長の逆数は波のエネルギーに比例する.したがって加速器という顕微鏡の解像度はそのビームのエネルギーで決まることになり,素粒子の世界まで迫るためには,高エネルギーの加速器が必要とされたのであった.

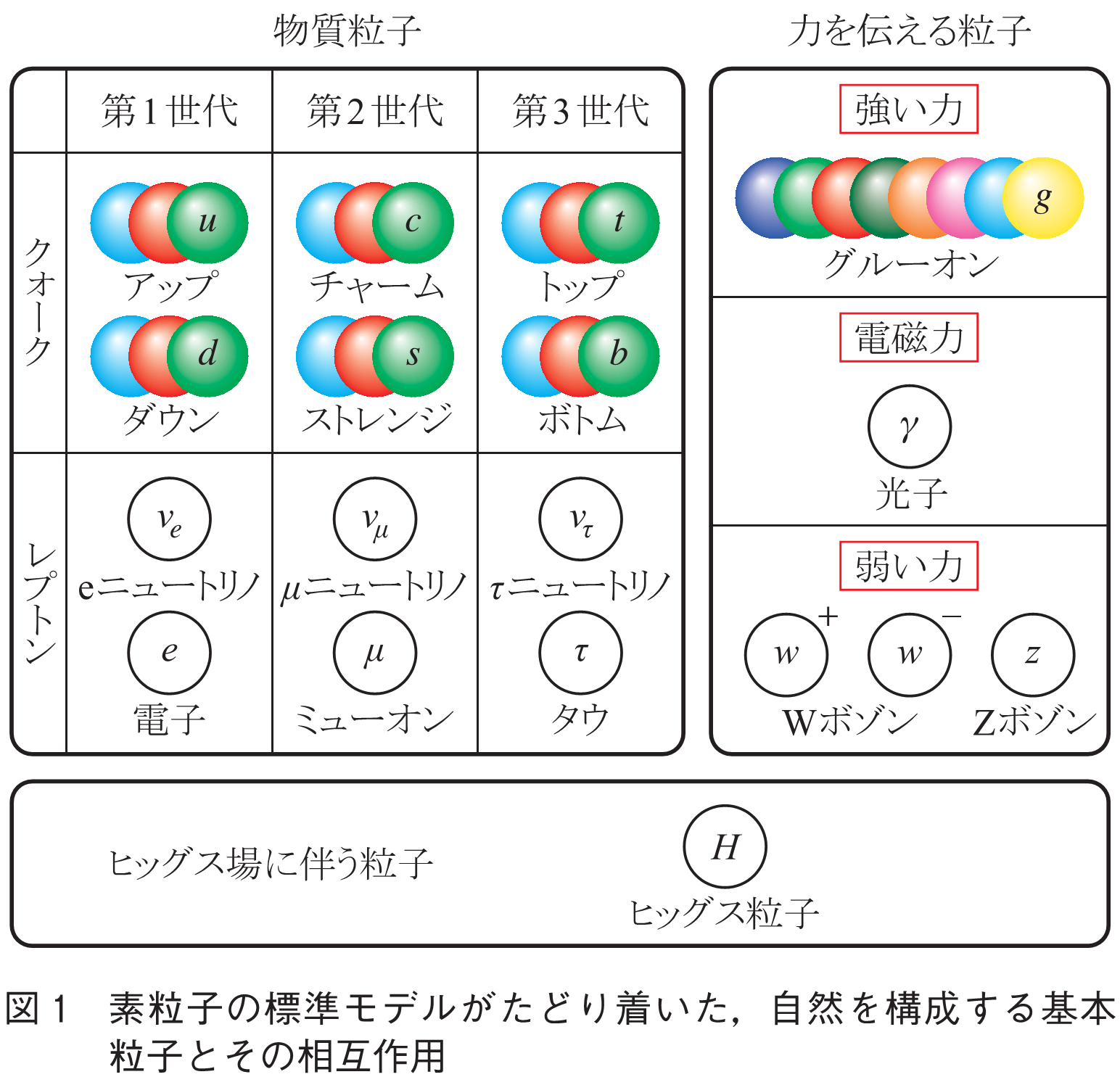

素粒子物理学は,ディラックによる相対論的量子力学の導入(2)から始まったと考えられるが,その重要な帰結である反粒子の存在は,宇宙線という超ワイドエネルギー・極低輝度天然「加速器」実験の中で反電子(陽電子)がアンダーソンにより発見(3)されたことで裏付けられた.その後の素粒子物理の進展は,人類が加速器を発明し,その解像度(エネルギー)をアップグレードしていくことによって,続々と新素粒子とその多様な相互作用を発見することが原動力となった.そして,それらを統一的に理解するためにいわゆる「標準モデル」が構築され,実験物理学者が更に高エネルギーの加速器を建設していくことによって,その実証を行ってきたプロセスが,これまでの素粒子物理学の流れと言えよう.今世紀におけるその仕上げと言えるのが,高エネルギー加速器研究機構(KEK)のBファクトリー(注1)における小林 誠・益川敏英両博士の理論(4)の実証(5)と2008年のノーベル賞受賞,そして2012年のスイス・ジュネーブにあるCERN研究所LHC(Large Hadron Collider)加速器におけるHiggs粒子の確認(6),(7)とこれを受けてのHiggs機構(8)~(11)提唱者Peter Higgs, Baron Engler両博士へのノーベル賞である.こうして素粒子物理学は今,一つの転換点に到達した.現在標準モデルを構成する素粒子は全て人類によって「発見」され,図1のように整理されている(12).

僅か一段落でまとめてしまった素粒子物理学の一世紀であるが,素粒子理論の出発点となった反粒子の発見から標準モデルの到達点であるヒッグス粒子の発見まで,全てを支えてきたのが,素粒子とその現象の発生装置である加速器であり,「発見」を可能とする観測装置である粒子測定器であった.したがって素粒子物理確立の歴史はいわば,こうしたハードウェアの発展の歴史とも言える.

最初に加速器と呼べるものが現れたのは1933年,CockcroftとWaltonによる,今もその名で呼ばれる倍電圧整流回路により生成された800kVの高電圧で加速するビーム装置であった(13),(14).この回路自体は現在でも,高電圧が必要な様々な日常機器(イオン空気清浄機,コピー機,スタンガン…)など様々に活用されている.これ以降人類はより高い電圧に相当する高エネルギービーム(そのエネルギーは素電荷eに電圧を乗じて,電子ボルトeVで表現する)を求めて,たゆまぬ開発研究を行ってきたといってよい.

単純な静電圧による加速機構は2,000万V程度が限界であり,それ以上の高エネルギーには高周波加速という新たな概念の導入が必要であった.周回するビームが通過する電極に,同期された高周波電界を加えることで加速するこの方式では,エネルギーは周回のたびに注ぎ足されるわけで,そのビームエネルギーの限界は周回を保持するための磁界の強さと許される周回軌道の半径で決定される.それゆえに高エネルギー加速器施設は巨大な円軌道を内包する広大な敷地を必要とし,強い磁界を発生するための超伝導技術が必須の元となる.

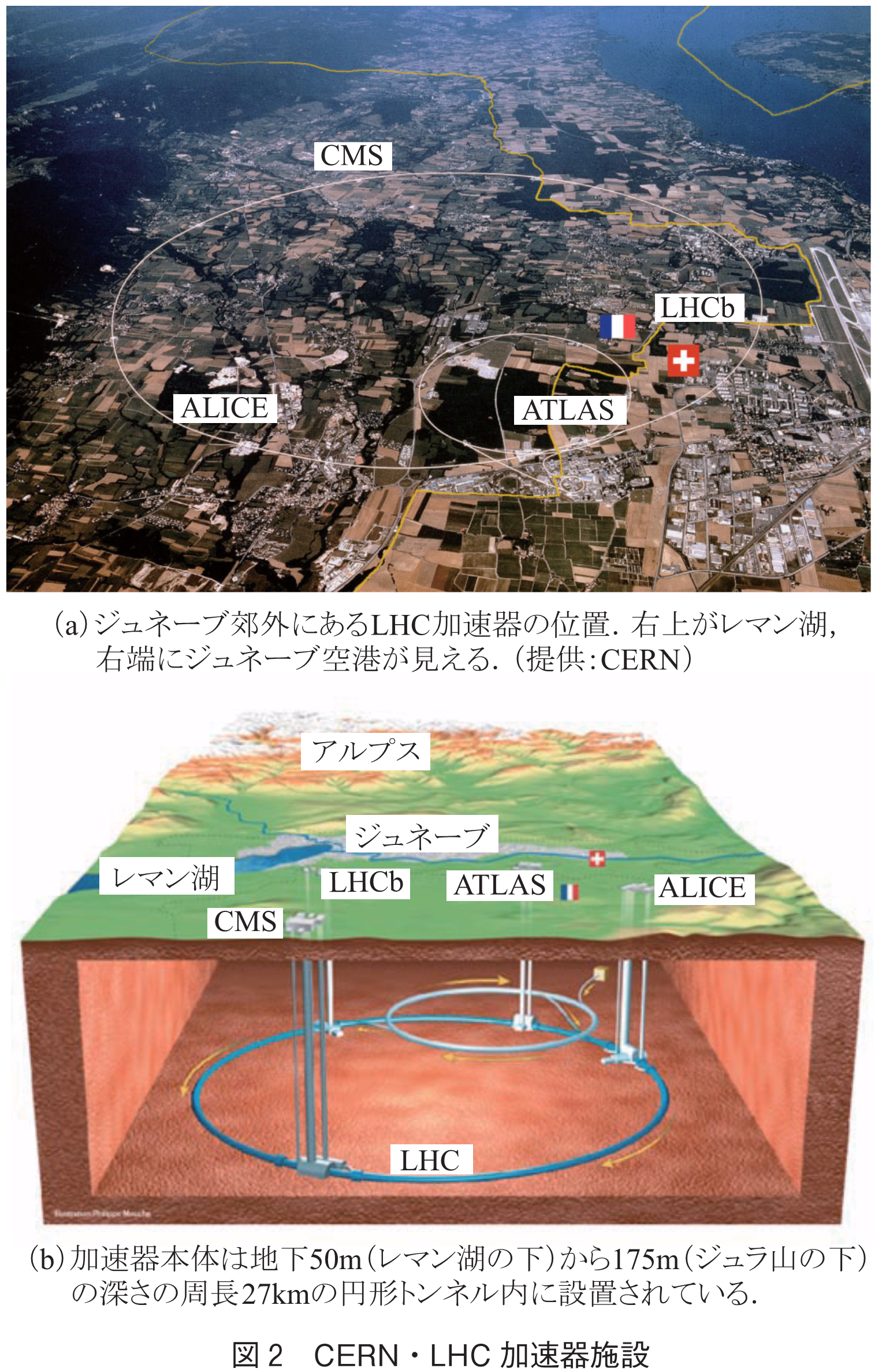

今日世界最高エネルギー(注2)の加速器はLHCでそのビームエネルギーは現在6.5TeV(6.5テラ(1012)電子ボルト).その周長は山手線に相当する27kmで,その地下トンネル全周にわたって8T超の磁界を発生する長さ15mの偏向電磁石など1万台を超える超伝導電磁石が配置される.その全容を図2に示す.

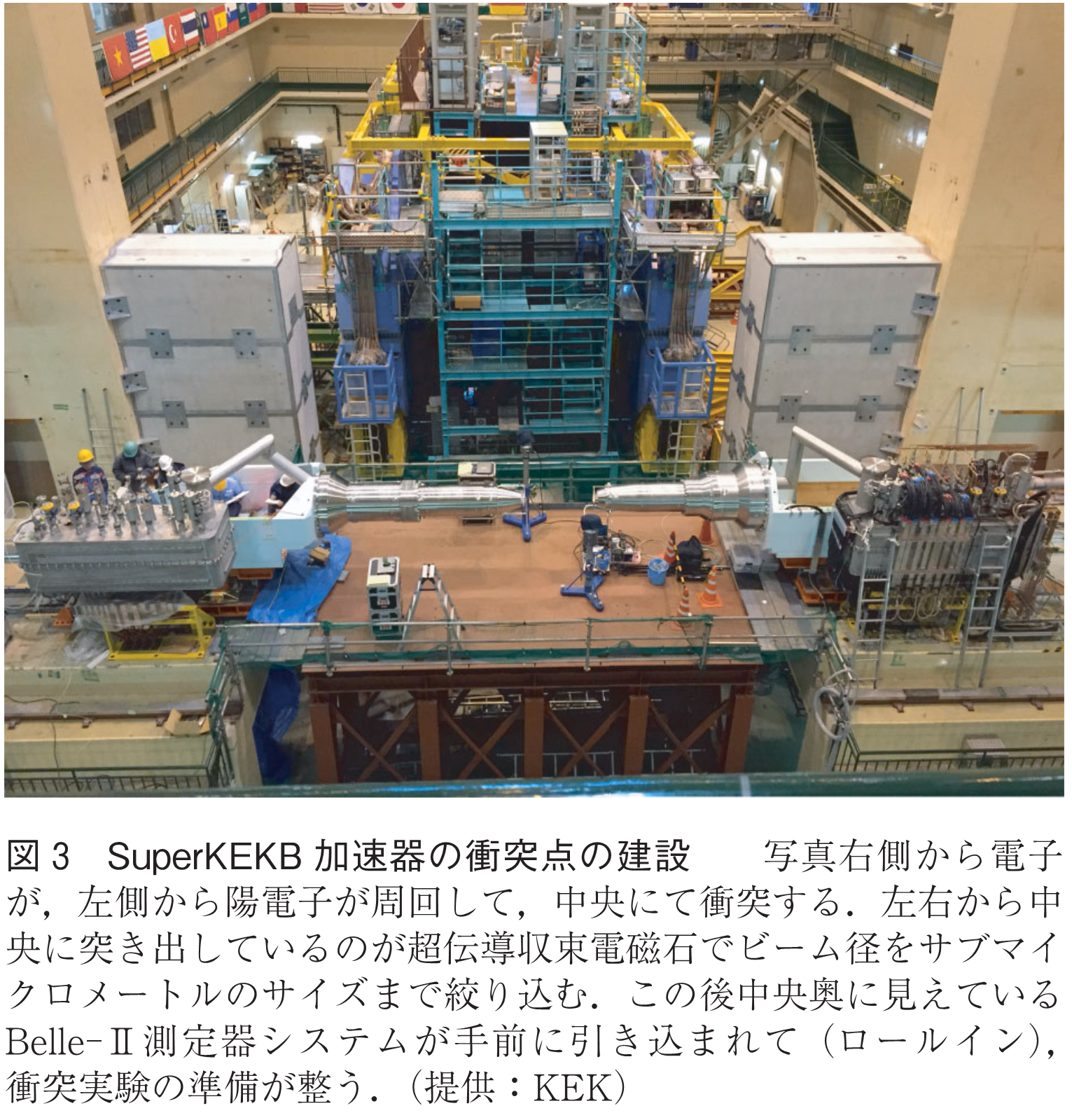

一方,世界最大強度(注2)の加速器は,高エネルギー加速器研究機構(KEK)のSuperKEKB加速器とJ-PARC陽子加速器である.前者はつくば市にある電子陽電子の衝突型加速器で,その前身のKEKBが記録した世界最高の衝突頻度を更に40倍に高めるべく現在(2017年6月時点)調整が進んでいる.図3は最終調整が進む衝突点付近の写真である.後者は大強度量子ビーム(ニュートリノ,中性子,ミューオン,各種ハドロン)を30GeV(ギガ(109)電子ボルト)の陽子加速器を使って生成,素粒子原子核物理学から物質生命科学まで,多彩な革新をもたらす施設として東海村に建設され,その大強度を生かした様々な成果を上げている.

大強度のビームを加速するには大電力の高周波が必要であるが,レーダや放送機器,あるいは工業用加熱装置などの技術と密接な関係を持って開発研究が進んでおり,2014年にはKEKで開発された高周波源であるクライストロンが国立科学博物館の「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」に,日本初のカラーフィルムなどとともに登録された(15).また極限まで絞り込まれたビームを高い精度で制御するために,高周波信号処理技術や高速フィードバックなどの技術が必要で,今日のIT分野の根幹を成す高速信号伝送技術の発展から大きな恩恵を受けている.

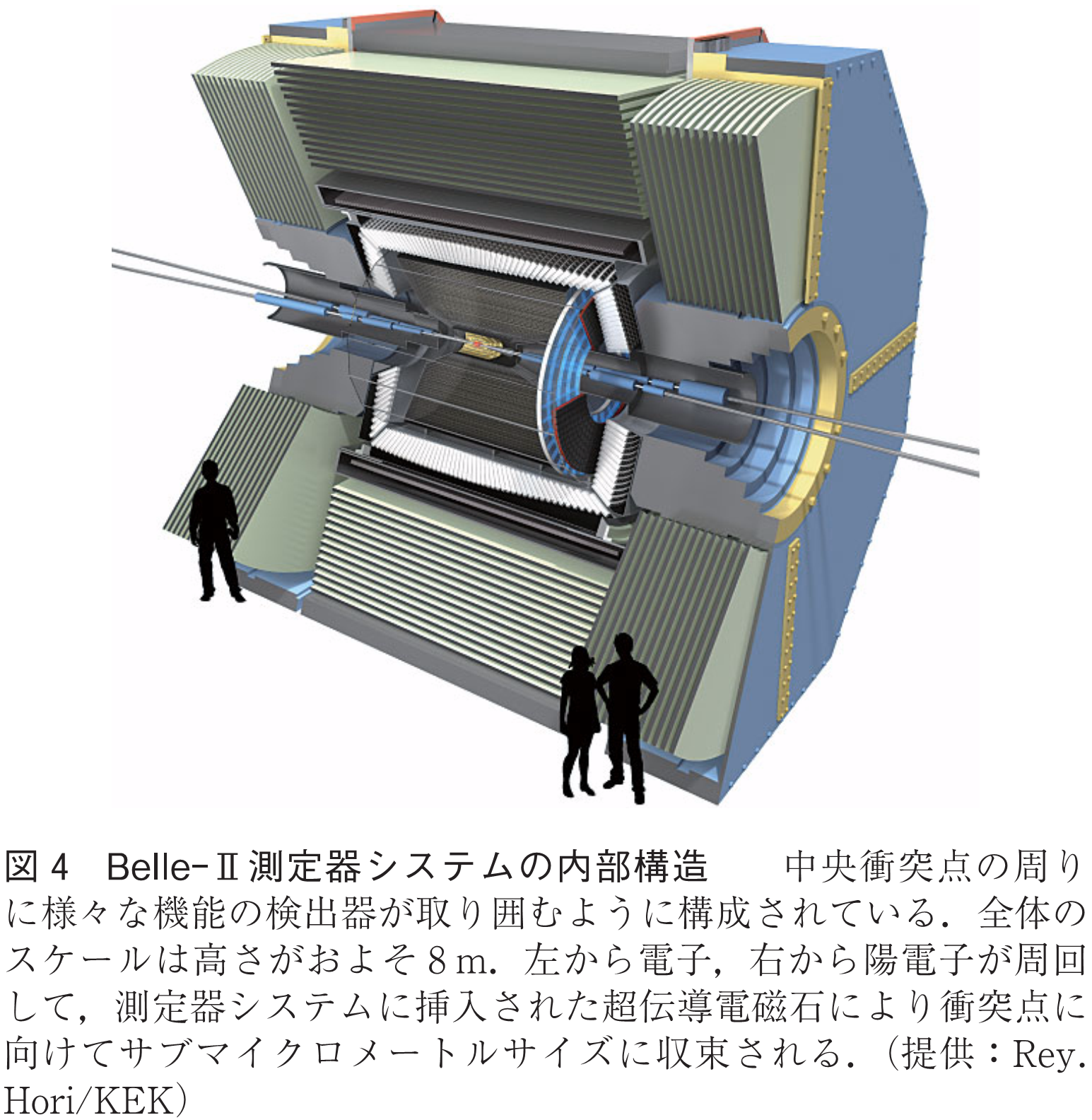

こうした高エネルギー加速器のビームで生み出される物理現象は,放射線検出器の集合体である測定器システムによって観測される.かつてアンダーソンが30cmほどの霧箱と1枚の鉛板の測定器システムで陽電子の飛跡を観測してその実在を証明して以来,実験物理学者たちはより複雑な反応から,より多様な情報を取り出すために,システムを多重化・微細化かつ巨大化させてきた.現代の衝突型加速器の衝突点に置かれる測定器システムでは,衝突点を測定精度マイクロメートルオーダのシリコン崩壊点検出器が囲み,その外側をガス飛跡検出器が覆う.更に外側には素粒子の種類を弁別する機能を持つ粒子識別装置が配置され,素粒子反応の特定を可能にする.その更に外側には粒子のエネルギーを測るための検出器であるカロリメータが隙間なく並べられ,反応の運動学を決定する.更にこれら全ての内部検出器群を囲むようにして,超伝導のソレノイドコイルが巻かれており,発生する磁界による飛跡の曲がりから粒子の運動量測定を可能とする.最後に素粒子反応を特徴付けるミューオン(注3)をその貫通力で見分けるための検出器が,最外層の超伝導磁石の鉄ヨークの中にサンドイッチされている.典型的な例としてBelle-II測定器システムの断面を図4に示す.

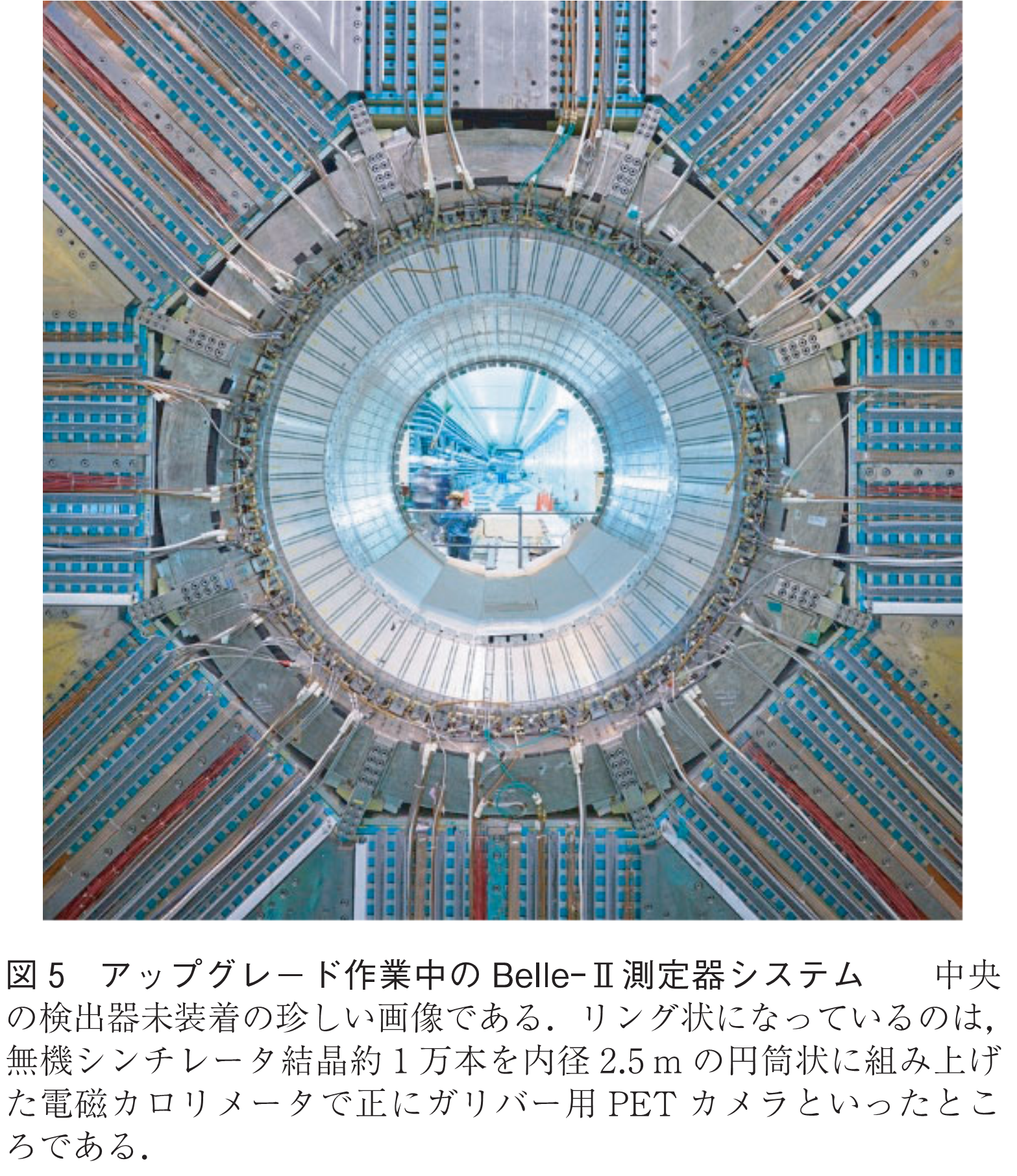

測定器システムは医療用の診断装置と比較されることも多い.図5に示された写真はアップグレード作業中のBelle-II測定器で,カロリメータの銀色のリングとその中央に反対側の加速器トンネルが見えているが,確かに最先端医療機器であるPET(Positron Emission Tomography)(注4)カメラをほうふつとさせるところがある.実際カロリメータは,中心を取り巻くように配置された無機シンチレータの結晶1万本余りが内部に仕込まれたリングであり,そのサイズを除けば正にPET装置そのものである.

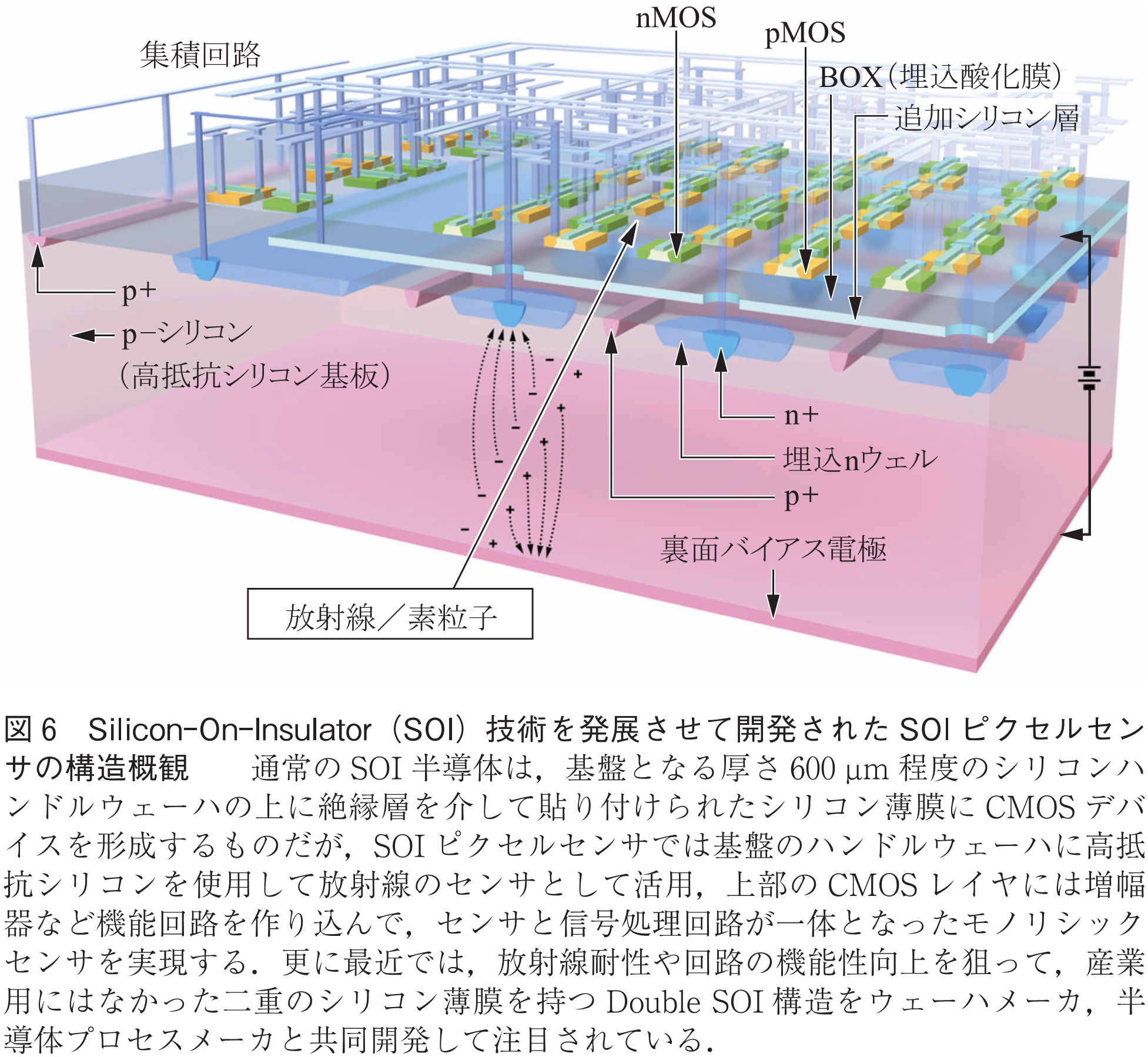

こうしたシステムで使われる検出器・センサは,単一の素粒子を検出する感度が必要であり,また時間空間の測定精度などその要求仕様が厳しいため,専用設計のセンサやASIC・エレクトロニクス・ファームウェアを研究者のチームが自ら組み上げる「一品もの」となる.量産品では最重要となる「歩留まり」は相当に緩められ,選別された部品による達成性能が至上命題となる.これは大きなコストを掛けて作られた加速器が生み出す貴重な素粒子現象を最上の性能で,決して見逃すことなく観測すべきであるということ,また激しい国際競争にさらされている素粒子物理の実験で,勝敗を決するのは加速器と測定器システムのより高い性能であるからだ.一方で,企業のハイテク技術をこうした素粒子実験の現場に持ち込むことは,その技術の成熟をもたらして後の量産品への道筋をつけるという意義もあるものと考えられる.図6はそうした次世代放射線検出器としてKEKで開発中のSOI(注5)ピクセルセンサ(16)の概念図であるが,産業用では見られない二重構造のSOIを使うことで,放射線耐性など高い機能性を実現している.

先に述べたように,Higgs粒子の発見をもって素粒子物理学は,標準モデルの確立という一つのゴールにたどり着いた.これによって素粒子から宇宙の有様まで,目に付く基礎過程は全て極めて良い精度でほぼ計算可能となったかに見える.しかしここが最終ゴールではあり得ないことも,既に明らかになっている.例えばあまたある銀河の回転速度を説明するために必要な見えない銀河ハロー(galactic halo)の存在,遠方の天体の光学像をゆがめる重力レンズ効果を引き起こす未知の重力源,あるいは宇宙の大規模構造や宇宙背景放射の揺らぎを説明するために必要な大量の未知の質量など,どうやらこの宇宙は図1に示された標準モデルに登場する素粒子以外にも重要な存在があるらしい.この存在すれども正体不明な素粒子が暗黒物質(ダークマター)と呼ばれるもので,これをきちんと組み込まなければ,到底完成された素粒子理論というわけにはいかない.まず暗黒物質を直接検出し,その性質を明らかにすることが,今後の素粒子物理学にとっての急務と考えられている.しかし今のところその兆候は宇宙にしかなく,素粒子とは最も縁遠い重力以外の相互作用に関する情報を我々は全く持ち合わせていない.確かなことは,標準モデルの「仕様」にある相互作用(図1に示された三つの力)に対しては極めて不感なわけで,それゆえ安定かつ不可視でこの宇宙に100億年以上も存在してきたわけである.この探求のために現在物理学者がとっているアプローチは以下のようになる.

(1) 暗黒物質を作り出した時代の宇宙を再現できる,より高いエネルギーの加速器を建設して,暗黒物質候補となる素粒子を生成,その性質を直接研究する.

(2) 宇宙に存在することが確実な暗黒物質の海の中を,我々の地球は太陽系とともに移動しており,相対的には暗黒物質は我々の大地を静かに通過しているはずである.したがって暗黒物質が通過する微弱な効果を観測できれば,その存在の確証や性質の理解の手掛かりとなる.

(3) 宇宙空間にある暗黒物質が対消滅のような反応を起こし,知られた種類の粒子・反粒子(例えば電子と陽電子)の対となり地球へ飛来するのを,人工衛星などに搭載された測定器システムで観測する.

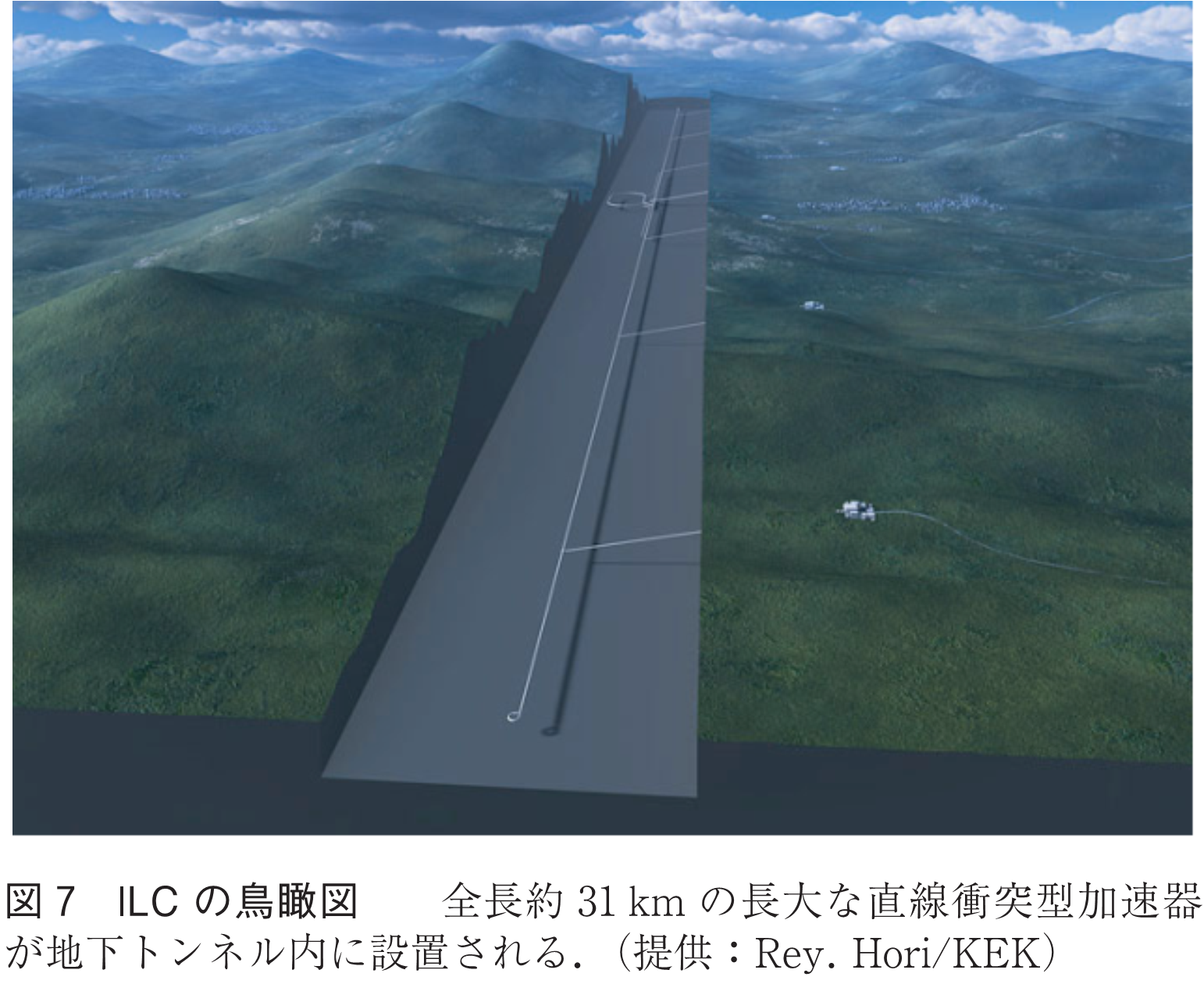

(1)のアプローチは,LHCの実験で現在も進行中であり,大きな期待が持たれているが,今のところ候補となる新素粒子の兆候は発見できていない.そこでより高いエネルギーの加速器を建設するための検討も進められている.ここで問題となるのは,次世代の高エネルギー加速器のコストが,社会が合理的にサポートできる範囲に収まるかである.既に相当に巨大となった加速器をこれ以上大きくしないためには,陽子を使った円形加速器なら更に強力な磁界を発生できる超伝導電磁石の実現が必要であり,これには画期的な新超伝導線材の開発などを実現しなくてはならない.電子陽電子の加速器では,コンパクトな円形軌道を保つことは放射光によるエネルギーの損失から原理的に限界があり,直線型衝突加速器(リニアコライダ)のタイプを採用することになる.日本で提案されている国際リニアコライダ(ILC)では,総延長約31kmにより500GeVの衝突エネルギーを目指す(図7)が,これを更に上回る加速器の実現には,単位長さ当りの加速電圧の飛躍的な向上が必要である.既存の加速技術の延長では既に限界が見えているという考えもあり,大強度レーザを使ったプラズマ加速といった技術開発も進んでいるが,現行加速器システムの完成度の高さを考えると,道はまだ遠いように見える.

(2)のアプローチは,現在世界各地で精力的に進められている暗黒物質探索実験である.期待される信号は,素粒子現象としては極低速(地球の銀河に対する相対速度~220km/sである)の暗黒物質がたまたま遭遇する原子核の反跳であるので,その原子核が持ち出す運動エネルギーはkeVオーダと極めて小さく,飛び切り鋭敏な観測装置が必要である.反跳を起こす未知の相互作用の確率は大きくはないはずなので,標的となる原子核をなるだけたくさん集めて,しかも雑音現象の少ない地下深くで行うことが望ましい.反跳された原子核は微弱とは言え,フォノン,シンチレーション光,電離などの信号を残すと期待され,それを捉える検出器の開発で研究者たちがしのぎを削っている.超伝導検出器やSQUID(注6)を使って超高感度を目指す数kgクラスの極低温測定器システムから,多少感度は劣るものの1tを超える液体キセノンを使った大形システムまで広い質量領域の暗黒物質の探索が進行・計画中である.いずれにせよ超高感度,極低バックグラウンド(宇宙線,環境放射線ともに)が鍵であり,加速器実験とは意趣の異なる実験が「静ひつな」地下深くで進行中である.残念ながら現在までのところ暗黒物質の存在を示す結果は得られていない.

(3)のアプローチは間接測定とも呼ばれるもので,(2)とは真逆な高いバックグラウンド環境である宇宙空間にて,特徴的信号を見いだそうとするものである.宇宙空間においても反粒子は粒子と比べて特異で希少な存在であるので,暗黒物質の対消滅を探すのには反粒子の測定がうってつけであると考えられおり,そのスペクトルに特徴的な構造でも見つかれば特定の質量を持った暗黒物質の対消滅に起因する可能性も出てくる.衛星に搭載される測定装置は高エネルギー粒子の識別やエネルギー/運動量スペクトルの測定が必要となるため,加速器を使った素粒子実験と同様の測定器技術が使われている.

暗黒物質は,標準モデルが最終理論でないことを端的に示す証拠ではあるが,標準モデルの先(Beyond the Standard Model, BSMと素粒子物理学者は呼んでいる)を切り開くためにはもっとたくさんのヒントが必要である.それは標準モデルの誕生前に,生まれたばかりの加速器から膨大な実験データと「新」素粒子のデータベースが蓄積され,当時の素粒子原子核物理学者に突き付けられたことに対応するとも言える.LHCの実験で新粒子が直接発見されることがあれば,最も直接的なけん引となり得るが,残念ながらこれまでのところそうした分かりやすい兆候はないらしい.そこで期待されるのはSuperKEKBやJ-PARCなどの大強度加速器実験による稀現象の精密測定である.かつて標準モデル/小林益川理論の実証を行ったKEKB/Belle実験の精度を更に高めて,今度は理論の限界を見極めることを行うわけだ.標準モデルの予言と実験測定の間に有意な違いが見つかれば,そこがBSMを切り開く突破口となるであろう.次世代加速器として提案されている国際リニアコライダ(ILC)(17)においても,状況は同じである.標準モデルの要となるHiggs粒子の性質が予言どおりなのかを精密に検証することは,BSMに対する最も感度の良い指標になっているからであある.図7は現在日本が中心となって計画中のILCの鳥瞰図である.

以上述べてきたように,標準モデルを超えて(BSM)次の高みに向かうことが,素粒子物理学において目下の最大の目標となっているわけであるが,それを実現するための実験的アプローチには,多くの技術的な革新が必要となる.最後にそうした課題について改めてまとめてみる.

(1) 新粒子を発見するためにはより高いエネルギーの加速器が必要である.先に述べたように,そのためにはかつてない大強度の磁界や高勾配の電場を発生する技術の革新が必須となる.それには飛躍的に高い電流密度を保持できる超伝導線材の開発やプラズマやレーザを駆使した革新的な加速技術の開発などに期待をしていくことになろう.

(2) 大強度加速器による実験では,ビーム関連機器(二次ビーム生成標的やビーム窓など)の放射線耐性が問題となってきている.J-PARCにおいては,機器の照射エリアにある全ての原子が,ビーム粒子の衝突で格子位置から変位する換算になるほどの照射量となり,材料の機械的強度を維持できるかが課題となっている.また実験装置の測定器は更に敏感であるため,照射された放射線に耐えて期待される測定感度を維持できるかが問題となる.また高いビーム強度は,高頻度の事象の発生を意味するから,測定器の時間・空間分解能を高めて折り重なる現象を正しく分離することが要求される.サブマイクロメートルの空間分解能,サブピコ秒の時間分解能も現実的な課題となりつつある.先に述べたSOIピクセルの技術はこれを可能とする一つの方向である.

(3) 暗黒物質は標準モデルの明らかな不備であり,その直接探索と解明は物理学の最重要課題と言えよう.実験には大きな体積と超高感度という相いれない要求を満たす測定器システムが求められる.大きな体積の測定器システムとしては,ニュートリノ研究を開拓してきたSuperKamiokande(18)に代表されるニュートリノ検出器が挙げられるが,残念ながら暗黒物質の反跳を直接捉える感度には届かない.その同じ坑内にはXMASS(19)と呼ばれる,総重量1t近い液体キセノン内で暗黒物質の反跳をシンチレーション光で捉える高感度測定器が稼動中である.逆に究極の感度を追及するアプローチとして,超伝導素子を利用した極低温検出器も世界中で開発され運用中であるが,大きな体積を実現することは容易ではなく,十分な数の反跳の信号が期待できるのは,軽い暗黒物質が比較的大きな反応断面積を持つケースに限られる.今後は,全く新しい検出原理により暗黒物質を感知するための開発研究が必要である.

(4) 昨今はテレビのキャスターもしきりに口にする「ビッグデータ」であるが,素粒子物理の業界では前世紀から避けて通れない現実であった.加速器で生み出される素粒子反応のデータを漏れなく記録するために,常に最新のIT技術とデータストレージが活用されてきた.現在準備中のBelle II実験では測定器から吐き出されるデータレートは毎秒30GByteにも達し,これを24時間365日受け止めることのできる大容量保存システムを準備することは容易ではない.現在進められているのはHLT(High Level Trigger system)と呼ばれる高速オンラインアルゴリズムにより,30µs程度で複雑な素粒子反応を再構成しこれを高速選別,最終的に記録するデータ量を毎秒1.8GByte以下まで減らし,大容量ディスクへ記録するものである.今後BSM研究のため,よりまれな現象をより大量のデータから見つけ出すためには,更に高速なデータ選別を可能とする,FPGA(Field Programmable Gate Array)やコンピューティングコア,更に高速大容量なStorage機器が必要となるであろう.

今後加速器システム,測定器システムの一層の大形化・複雑化は避けられないが,そこにおいて,制御やデータ収集の分散化が進んでいくものと思われる.広大なエリアに数千の検出装置アレーが分散配置された,高エネルギー宇宙線の観測施設が既に世界各地で運用されている.中でも南米アルゼンチンの3,000km2のエリアに1,660基もの水チェレンコフ検出器が配置されるPierre Auge観測施設(20)では,それぞれの検出器要素は太陽電池パネルを備え,3本の光電子増倍管からの信号にGPSによる時間情報を重ねて,携帯電話の通信技術によりデータ転送を行う.また南極に建設されたIceCube(21)では,宇宙から飛来する高エネルギーニュートリノが氷中で引き起こする反応を,1km3に及ぶ巨大な氷塊に埋め込まれた5,160のディジタル光モジュール(DOM)のアレーで捉えるものである.こうした巨大システムの先にあるのは,全てのセンサ要素がIoT技術で結ばれた,スケーラブルでケーブルレスの測定器ネットワークシステムであるのかもしれない.

(1) スティーブン・ワインバーグ,科学の発見,文芸春秋社,2016.

(2) P.A.M. Dirac, “The quantum theory of the electron,” (PDF), Proc. the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol.117, no.778, p.610, 1928.

(3) C.D. Anderson, “The positive electron,” Phys. Rev., vol.43, pp.491-494, 1933.

(4) M. Kobayashi and T. Maskawa, “CP violation in the renormalizable theory of weak interaction,” Prog. Theor. Phys., vol.49, pp.652-657, 1973.

(5) K. Abe et al., “Observation of large CP violation in the neutral BB meson system,” Phys. Rev. Lett., vol. 87, 091802, 2001.

(6) G. Aad et al., “Observation of a new particle in the search for the standard model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC,” Phys. Lett., vol.B716, pp.1-29, 2012.

(7) S. Chatrchyan et al., “Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC,” Phys. Lett., vol.B716, pp.30-61, 2012.

(8) F. Englert and R. Brout, “Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons,” Phys. Rev. Lett., vol.13, p.321, 1964.

(9) P.W. Higgs, “Broken symmetries, massless particles and gauge fields,” Phys. Lett., vol.12, p.132, 1964.

(10) P.W. Higgs, “Broken symmetries and the masses of gauge bosons,” Phys. Rev. Lett., vol.13, p.508, 1964.

(11) P.W. Higgs, “Spontaneous symmetry breakdown without massless bosons,” Phys. Rev., vol.145, p.1156, 1966.

(12) https://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Highlights/20120727150000/

(13) J.D. Cockcroft and E.T.S. Walton, “Experiments with high velocity positive ions. (I)Further developments in the method of obtaining high velocity positive ions,” Proc. R. Soc. Lond. A, Math. Phys. Eng. Sci., vol.136, pp.619-630, 1932.

(14) J.D. Cockcroft and E.T.S. Walton, “Experiments with high velocity positive ions. Ⅱ. The disintegration of elements by high velocity protons, Proc. R. Soc. Lond. A, Math. Phys. Eng. Sci., vol.137, pp.229-242, 1932.

(15) http://sts.kahaku.go.jp/material/index.html#y14_1

(16) http://rd.kek.jp/project/soi/

(17) http://www2.kek.jp/ilc/ja/

(18) http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/

(平成29年6月11日受付 平成29年7月2日最終受付)

(注1) 高エネルギーに加速された電子と陽電子を衝突・対消滅させて大量のB中間子(図1のbクォークを含む中間子)と反B中間子を大量に生成する加速器施設.衝突点にはBelle実験の測定装置が置かれていた.

(注2) 加速器の性能は,そのビームエネルギーとビーム強度で表される.ビームエネルギーは加速されたビームの粒子1個が持つエネルギーで表されるのに対し,ビーム強度はビーム中に含まれる粒子の総数やビームが衝突する頻度などで表される.

(注3) 図1の中で電子の仲間(レプトン)の第2世代として現れる粒子.レプトンはいずれも,ゲージボゾンやトップ,ボトム,チャームなどの重いクォークからの崩壊を特徴付けるものとして,その検出が重要視されている.

(注4) 陽電子放出断層撮影.身体から放出される放射線を検出することで,腫瘍の活動性を判定できる.

(注5) Silicon-On-Insulator

(注6) 超伝導量子干渉素子(SQUID:Superconducting Quantum Interference Device)

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード