|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

本会は,1917年(大正6年)に,電信電話の学術技芸の研究,知識の交換及び事業の振興を目的とし,電信電話学会として誕生した.その後,電気通信学会,電子通信学会,電子情報通信学会へと名称を改め,電子工学と情報通信の諸分野を対象とする大規模学会へと発展した.現在,「音」を対象とする研究領域には,基礎・境界ソサイエティにおいて,応用音響研究専門委員会と超音波研究専門委員会が存在する(以下,研究専門委員会は研専と略す).両研専は,音響・超音波サブソサイエティを構成している.音響・超音波サブソサイエティは,本会設立当時から脈々と続く「音」の研究を担ってきた.

応用音響研専は,1955年に電気音響理論研専として発足し,1958年に電気音響研専,1989年に応用音響研専へと改称し,研究会活動を続けてきた.応用音響研専は,主に可聴音を対象とし,収音,信号処理,再生に関わるテーマを対象としている.一方,超音波研専は,1949年に発足した.超音波研専は,超音波分野における基礎理論,材料,通信的・動力的応用に関する幅広い課題を取り扱う.超音波に関する研究は,特に医療分野において,我々の生活の質の向上に重要な役割を果たしている.

本稿では,音響分野と超音波分野の研究者・技術者が成し遂げてきた社会貢献の一例として,我々の生活に欠くことができない電話と超音波医療に関して,それぞれ概説する.最後に,音響・超音波分野の展望について,私見を述べる.

本章では,音響分野において,我々の生活を支えてきた電話に着目し,電話の発明から電話サービスの普及に至るまでの研究開発の歴史を振り返る.

電話の概念は,文献により異なるが,17世紀若しくは18世紀には確立されたと考えられる.その背景には,電話の誕生につながる様々な発明が存在する.例えば,1830年代には,M. Faradayが電磁誘導を発見し,S.F.B. Morseが電信機を発明し,電話の発明につながる重要な発見や発明が相次いだ.

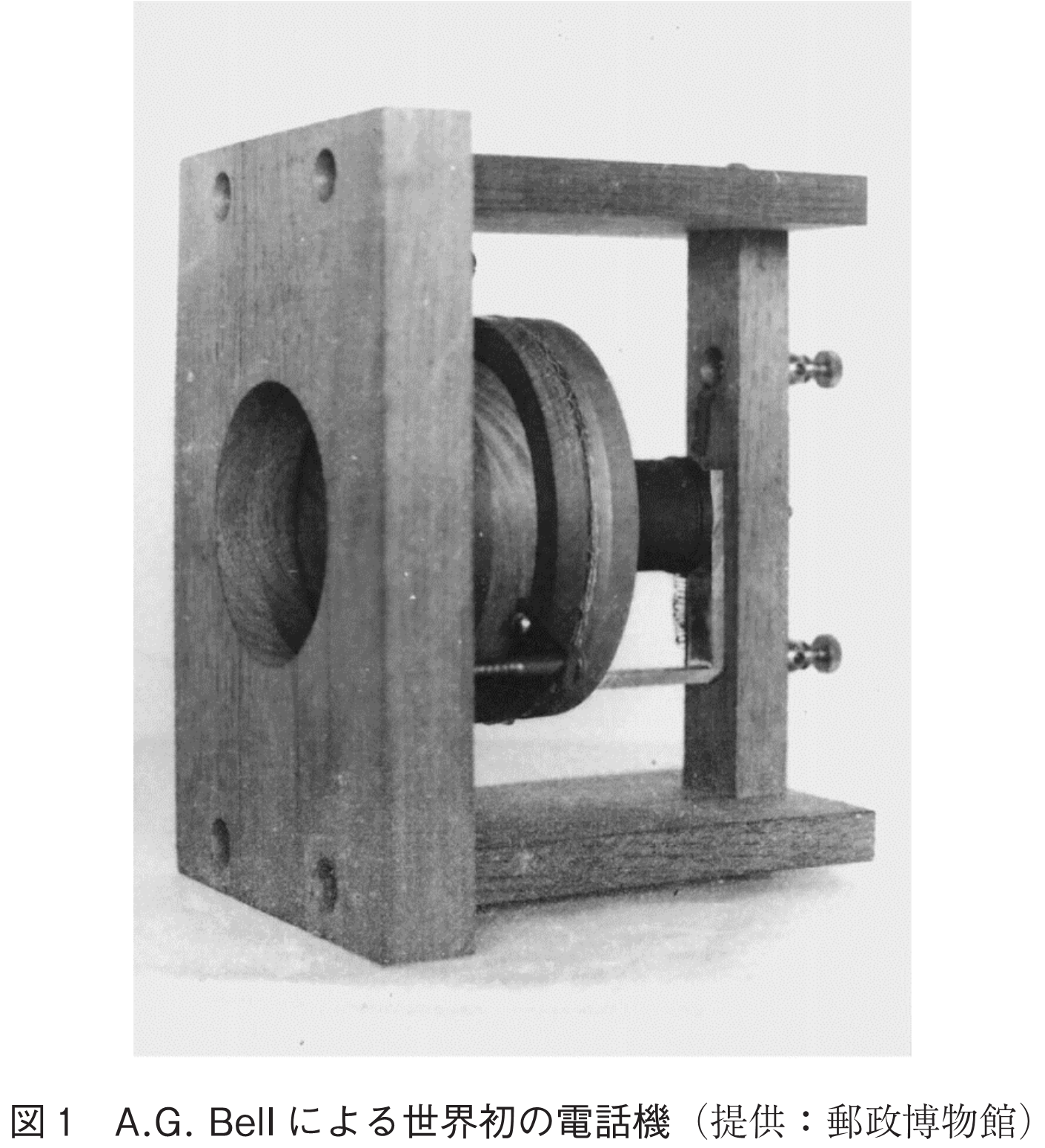

A.G. Bellが電話の実用的な礎を築いたことは,よく知られている.A.G. Bellは,1876年2月14日に,電磁式電話に関する特許“Improvement in telegraphy”を出願した(1).同年3月7日に特許が成立すると,その三日後には,図1に示す電話機を用いて音声の送受信実験に成功した.この実験での第一声が,あの有名なフレーズ“Mr. Watson! Come here. I want to see you.”である.A.G. Bellは,熱心に電話の改良を続けながら,この新発明の重要性を訴え続けた.1876年のフィラデルフィア万国博覧会に出展された電話は国際的に注目され,電話の実用化への期待が高まった.なお,1877年には,2台の電話機が日本へ輸出された.これらの成功を背景に,A.G. Bellは,1877年にBell Telephone Companyを設立した.この会社こそ,世界最大規模の通信企業AT & Tの原点である.

国内では,1877年(明治10年)12月に,工部省と宮内省間に架設された電話回線を用いて,国内初の電話通話に成功した.アメリカから輸入された2台の電話機が到着する前は,国内では電信網が盛んに整備されていた.しかし,電話通話実験の成功により,電話が,電信に代わる通信手段として大きな期待を集めた.1878年には,国内で初めての電話機が試作され,1890年には,東京と横浜間で電話サービスが開通した.余談ではあるが,当時の電話機は,伝話機と呼ばれていた.

1876年にA.G. Bellが製作した電話機は,音波により振動した膜が液体中の針を振動させ,機械―電気変換回路の電気抵抗を変化させるものであった.この方式は,音響―電気変換効率が悪く,通話する際に,大声でしゃべる必要があった.そこで,Bell Telephone Companyは,1879年に,T.A. Edisonが発明したカーボンマイクロホンの特許を買い取った.T.A. Edisonのカーボンマイクロホンは,一方を固定し,もう一方を可動式とした2枚の電極間に炭素粉を注入した単純な構造である.マイクロホンに直流電流を与えておくことにより,音波がマイクロホンへ到達すると,可動電極を振動させ,出力電圧が変化し,音響―電気変換を実現する.カーボンマイクロホンは,比較的感度が高く,丈夫であるため,100年以上にわたって電話機に採用されていた.

電話機は,微細な空気振動である音波を電流の変化に変換し,電流の変化で音を伝達し,受話側では電流の変化を音波へと変換する.そこで,受話側の音響トランスデューサとして,スピーカの研究開発も必要不可欠であった.スピーカは,現在に至っても,電話はもちろんテレビ等の重要な構成要素である.近年は,様々な家電製品もスピーカを内蔵している.スピーカの研究開発においては,用途の多様化に伴い,高音質化,高効率化,軽量化が望まれている.

現在,最も普及しているスピーカは,1925年に,C.W. RiceとE.W. Kelloggが発表した可動コイル形のダイナミックスピーカである(2).ダイナミックスピーカの原理は,円筒状の永久磁石の中に,円すい状の軽い振動板に直結したボイスコイルが収められており,ボイスコイルに流れる電流がフレミングの法則により振動板を駆動し,電気―音響変換を実現するものである.つまり,スピーカの基本原理は,90年以上前には確立された.一方,振動板の素材は,時代とともに変遷してきた.振動板は,紙製が一般的である.しかし,紙以外にも,木材や絹などの天然素材,ポリエステルやポリプロピレンのような高分子材質,チタンやマグネシウムなどの金属まで多種多様な材質の振動板が存在する.

国内での電話機に関する研究開発動向に関しては,音響トランスデューサの変遷を中心とした詳細な解説が存在する(3),(4).それぞれの時代を代表する電話機の実用化に至る経緯が,その時代背景とともに解説されており,大変興味深い.

1890年の電話開通時は,電話機には,通話先の電話番号を指定する機能は存在しない.そのため,電話交換手が,交換台で電話機と電話機を手動でつなげることにより,電話回線が開通した.電話機の受話器を上げると交換手につながり,交換手に相手の電話番号を告げて,交換手が交換台に備え付けられたジャックを物理的にケーブルでつなげて通話が可能となった.図2が,交換手による手動交換機の操作風景である.例えると,現在のコンシェルジュサービスのようなものであり,電話のユーザは,省庁や大企業などのごく一部に限られていた.

電話加入者数が少なければ,手動交換機でも対応可能であるが,加入者数が増え,利用回数も増すにつれて交換手の取次ぎが追い付かなくなる.そこで,電話の自動交換機の研究開発が始まった.1926年に機械式の自動交換機によるサービスが開始され,様々な改良が加えられた後,1970年代に電子交換機,1980年代にディジタル交換機が登場した.

電話交換機は,経路選択,呼接続制御,ふくそう処理,故障検出,料金計算を行う.電話ユーザの急増による通信網の大規模複雑化に伴い,システムが巨大化する中で,効率的かつ安定な電話サービスが求められるようになった.したがって,電話交換機の研究開発では,音響分野に加えて,伝送工学,通信工学の知識が必要となった.自動電話交換機の研究開発は,情報理論,符号理論,待ち行列理論などに基づくトラヒック理論に関する基礎研究の成果を享受しており,基礎理論の実世界問題への展開例としても興味深い.近年,安心・安全な電話サービスの実現へ向けて,暗号化などのセキュリティ分野の研究とも密接に関連して次世代電話サービスの研究開発が進められている.

電話の研究開発の歴史において,音声符号化は重要な役割を担ってきた.音声符号化は,アナログ信号である音声を標本化と量子化によりA-D変換(ディジタル化)した後,データ圧縮を目的とした信号処理技術である.音声符号化の特徴は,音声学,音声生成,聴覚心理・生理の知見を活用し,ビットレートの低減と高音質化の両立を目指すことである.

音声符号化の起源は,1928年にベル研究所のH. Dudleyが提案したアナログ通信における分析合成符号化(ボコーダ)である(5).当時の電話サービスは,音声を変換した電流の変化をそのまま伝送していたため,長距離伝送が困難であった.そこで,H. Dudleyは,音声の源である声帯振動と,喉頭や舌などの調音器官の動きを分離するモデルを考えた.つまり,送話側のボコーダで分析した音声の成分をそれぞれ伝送し,受話側のボコーダにて分解された音声成分を再合成することにより,効率的な音声伝送が実現できる.当時の技術では,高精度なボコーダの実現は難しく,実用には供されなかった.しかしながら,約90年前にH. Dudleyが提案したボコーダの概念は,ディジタル音声符号化のみならず,音声認識や音声合成の基盤技術として,これからも非常に重要な役割を果たし続けるであろう.

ディジタル音声符号化は,ノンパラメトリックな符号化から始まった.パルス符号変調(PCM: Pulse-code Modulation)は,アナログ信号をパルス列として表現する変調方式である.音声は時間的に滑らかに変化するため,隣り合うサンプルには高い相関がある.そこで,隣接サンプルの差分値を符号化することにより,情報圧縮を実現する差分PCM(DPCM: Differential PCM)(6)が提案され,更に量子化幅を適応的に最適化する適応差分PCM(AD-PCM: Adaptive Differential PCM)(7)が提案された.

1960年代後半から,ボコーダの概念とディジタル信号処理を融合させて,パラメトリックなディジタル音声符号化に関する研究が進められてきた.線形予測符号化(LPC: Linear Predictive Coding)が,その代表例である.板倉と斎藤は,音声波形を全極形定常確率過程としてモデル化し,モデルパラメータの最ゆう推定法と音声分析合成方式を考案した(8).この研究は,線形予測符号化の原点であり,ディジタル音声符号化の先駆的研究である.なお,同時期に,ベル研究所のB.S. AtalとM.R. Shroederも,線形予測符号化に関する研究を行っていた(9).板倉らは,低ビットレート音声符号化に関する研究を続け,音声の周波数特徴を効率良く表現するパラメータとして,偏自己相関(PARCOR: Partial Autocorrelation)係数,線スペクトル対(LSP: Line Sectrum Pairs)などを提案した(10).これら一連の研究成果は,世界中の携帯電話でも使用されており,日本が世界に誇る技術である.

音声符号化技術は,より広帯域かつ高音質のオーディオ信号を対象とした符号化技術と統合され,音声音響符号化技術へと進展している(11).今後も,音声音響符号化技術は,電話や放送などの多様なサービスの垣根を越えて発展し続けるであろう.

本章では,超音波と可聴音の差異について概観し,超音波の医療応用に関する研究開発の歴史を振り返る.ちょうど100年前の1917年に,P. Langevinが,世界初の実用的な超音波トランスデューサを発明した.これ以降,超音波は,医療診断と治療の両面で利用されており,本章では医工連携の成果を中心に概説する.

超音波は,物理的視点では,可聴音と同じく弾性波である.可聴音は,一般に,空中を伝搬する弾性波である.一方,超音波は,固体や水中を伝搬する場合についても考えることが多いため,超音波の使途は広い.例えば,医療用超音波センサによる体内組織の画像化に加えて,超音波を用いた探傷検査などの非破壊検査,水中超音波センサを用いた魚群探知などが挙げられる.

超音波と可聴音は,波長の違いにより,指向特性が異なる.超音波は,可聴音と比較して,波長が短く,鋭い指向特性を有する.コウモリやイルカは,自ら発した超音波の反響により周囲の環境情報を把握するエコーロケーションを行う.正確なエコーロケーションを実現するために,多くの動物が,可聴音よりも,指向性の鋭い超音波を生得的に用いているのであろう.

超音波医療診断装置の原理は,超音波を送受信するプローブを体表へ密着させ,臓器などの体内対象物で反射した超音波を受信し,反射波がプローブに到達するまでの時間から対象物までの距離を計算し,対象物を画像化するものである.基本的には,生物のエコーロケーションと同様である.しかし,空中でのエコーロケーションと生体からの超音波反射では,インピーダンスが全く異なる.R.W. WoodとA.L. Loomisは,1927年に,生物へ強力な超音波を放射し,生体からの超音波反応について報告した(12).国内でも,1932年に,東北大の工学部と医学部が連携し,超音波の医学生物学的作用についての研究が行われた.この研究は,我が国における医工連携の先駆けと言える.

超音波診断の臨床応用については,1950年に,H.T. Ballantineが脳腫瘍の検出(13)に成功し,G.D. LudwigとF.W. Struthersが胆石の検出(14)に成功した.1950年代には,乳腺,乳がん,心臓,血管の画像化,心臓や眼球の断層撮像,超音波ドップラーによる血流測定の成功が報告されている.1955年に米国超音波医学会が設立され,国内でも1961年に超音波医学研究会が発足し,超音波の本格的な医療応用についての検討が始まった.

1960年代は,超音波診断の実用化の時代と言える.D.W. Bakerは,古典的な連続波ドップラー方式に代わり,パルスドップラー方式(15)を提案した.超音波診断は,一般に,非侵襲で生体内の対象物の画像化を目的とする.しかし,尾本らは,超音波探触子付カテーテルを血管に挿入する侵襲的な方法により,明瞭な心臓内断層像を得た(16).この静脈内ゾンデ法が,血管内超音波診断の先駆けである.

1970年代は,より高精度な画像化を実現するために,走査方式に関する研究などが行われた.工学的観点では,機械式走査から電子式走査へと移行した.超音波の物理的特性と診断対象の生体的特徴を考慮し,診断対象に応じた超音波医療用プローブの研究開発も盛んに行われた.

1980年代以降は,ディジタル信号処理の恩恵を受け,超音波診断技術は飛躍的な発展を続けている.近年の超音波定量診断技術については,解説論文(17)を参照頂きたい.

超音波治療では,体外から強力な超音波を照射し,体内の対象部位を焦点としてエネルギーを集結させることにより,血栓除去,結石破砕,がん組織の破壊などを実現する.超音波治療に関しては,とう痛緩和効果についても数多くの報告が存在する.強力収束超音波(HIFU: High Intensity Focused Ultrasound)医療は,皮膚切開の必要がなく,外科手術のような組織侵襲もなく,身体的負担も少ないため,医療分野において大きな期待が寄せられている治療方式である.強力収束超音波治療の詳細な原理と,具合的な課題については,解説論文(18)を参照頂きたい.

超音波治療の研究開発は,超音波診断の研究開発と並行して進められた.1939年にR. Pohlmanらが超音波治療器を製作し,座骨神経痛の軽減効果を報告した(19).1942年には,L.G. Lynnらが収束超音波による組織破壊に成功した(20).臨床応用に関しては,1952年に,岡らが,関節炎,外傷後遺症,神経痛の疾患部へ超音波を照射し,鎮痛や運動機能回復の効果について報告した(21).1953年に,W.D. Mulvancyが,収束超音波による結石破砕の有効性について報告した(22).これらの研究成果を受け,超音波治療への期待が高まった.しかし,当時の技術では,体内目的部位へ高い精度で強力な収束超音波を照射することは困難であった.超音波治療に関する基礎研究は続けられたが,超音波診断の飛躍的普及と比較すると,超音波治療の臨床治験には時間を要した.

1980年代後半になると,収束超音波によるがんの温熱療法や低強度超音波による薬物効果促進などの超音波の新たな臨床応用について検討が始まった.従来は,超音波の収束により生じるキャビテーション気泡は,解決が困難な悩ましい課題であった.近年では,発想を転換し,キャビテーション現象を積極的に利用し,集束点での過熱を増強する超音波造影剤(マイクロバブル)による超音波治療が注目を浴びている.更には,超音波造影剤と低出力超音波を用いた遺伝子導入や,遺伝子発現を超音波で制御する研究も進められている.超音波医療は,工学と医学のみならず,物理学や化学や薬学などの境界領域も含めた融合的研究課題へと発展している.

可聴音と超音波は,波長が異なるだけで,同じ物理現象である.そのため,音響と超音波の融合技術も存在する.例えば,複数の超音波トランスデューサから異なる周波数を持つ超音波を放射し,超音波の差音として可聴音を再生するパラメトリックスピーカ(23)が挙げられる.パラメトリックスピーカは,超音波トランスデューサの持つ鋭い指向性により,局所的に可聴音を再生できるため,美術館や博物館での展示案内等に利用されている.今後は,両分野が培ってきた知識と技術を共有し,新たな研究領域と産業分野の開拓を期待したい.

2.と3.では,音響分野を代表する技術の結晶である電話と目まぐるしく発展している超音波の医療応用について,それぞれの起源から実用化への道程を振り返った.電話と超音波医療は,両者とも基本原理は海外で発明され,日本に輸入されたものである.しかし,両分野とも,我が国でのたゆまぬ研究開発により,我が国が世界をリードする重要な技術分野へと成長した.

音響・超音波分野の研究課題は,学際的テーマが多い.また,基礎研究のみならず技術開発のグローバル化が進んでおり,豊かな着想と実用化に至るまでの研究開発のスピードが重視される.研究分野横断での議論を支援し,基礎研究から応用研究までシームレスな研究開発体制を支援するためには,本会の果たすべき役割は,非常に大きい.次の100年も,世界をリードする日本であり続けることを期待したい.

(1) A.G. Bell, “Improvement in telegraphy,” U.S. Patent, no.174465, filed Feb., issued March 1876.

(2) C.W. Rice and E.W. Kellogg, “Notes on the development of a new type of hornless loudspeaker,” Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, vol.44, pp.461-475, 1925.

(3) 大賀寿郎,“電電公社における電話オーディオ技術の研究実用化――前編:復興から成長の時代――,”信学FR誌,vol.5, no.2, pp.114-127, Oct. 2011.

(4) 大賀寿郎,“電電公社における電話オーディオ技術の研究実用化――後編:充足から商品化の時代――,”信学FR誌,vol.5, no.3, pp.205-222, Jan. 2012.

(5) H. Dudley, “The vocoder,” Bell Lab. Rec., vol.18, no.4, pp.122-126, 1939.

(6) C.C. Cutler, “Differential quantization of communication signals,” US Patent, no.2605361, July 1952.

(7) C.C. Cutler, “Quantized transmission with variable quanta,” US Patent, no.2724740, Nov. 1955.

(8) F. Itakura and S. Saito, “Analysis synthesis telephony based on the maximum likelihood method,” Proc. 6th ICA, pp.C-17-C-20, 1968.

(9) B.S. Atal and M.R. Schroeder, “Predictive coding of speech signals,” Proc. 6th ICA, pp.C-13-C-16, 1968.

(10) 板倉文忠,“音声信号に関する統計的・数理的手法――最ゆうスペクトル法からPARCORを経てLSPへ――,”信学FR誌,vol.3, no.3, pp.25-30, Oct. 2009.

(11) 守谷健弘,鎌本 優,原田 登,杉浦亮介,“音声音響符号化技術の進展―線形予測分析の貢献,”信学FR誌,vol.10, no.4, pp.246-256, April 2017.

(12) R.W. Wood and A.L. Loomis, “The physical and biological effects of high-frequency sound-waves of great intensity,” Philos. Mag., Series 7, vol.4, no.22, pp.417-436, 1927.

(13) H.T. Ballantine, Jr., R.H. Bolt, T.F. Hueter, and G.D. Ludwig, “On the detection of intracranial pathology by ultrasound,” Science, vol.112, no.2914, pp.525-528, 1950.

(14) G.D. Ludwig and F.W. Struthers, “Detecting Gallstones with ultrasonic echoes,” Electronics, vol.23, no.2, pp.172-178, 1950.

(15) D.W. Baker, “Pulsed ultrasonic blood flow sensing,” IEEE Trans. Sonics Ultrason., vol.17, no.3, pp.170-184, 1970.

(16) 尾本良三,渥美和彦,須磨幸蔵,室井竜夫,常本 実,内田六郎,長崎和美,“超音波静脈内ゾンデ法の応用,”日本人工臓器学会雑誌,vol.1, no.1, pp.8-9, 1963.

(17) 蜂屋弘之,“超音波定量診断技術の現状と課題,”信学FR誌,vol.5, no.3, pp.244-252, 2011.

(18) 梅村晋一郎,“集束超音波治療,”信学FR誌,vol.8, no.3, pp.168-176, 2015.

(19) R. Pohlmann, R. Richter, and R. Parow, “Uber die ausbreitung and absorption des ultraschalls im menschlichen gewebe and seine therapeutischen wirkung an ischias and plexusneuralgie,” Deutsch. Med. Wschr., vol.65, no.7, pp.251-254, 1939.

(20) J.G. Lynn, R.L. Zwemer, and A.J. Chick, “The biological application of focused ultrasonic waves,” Science, vol.96, no.2483, pp.119-120, 1942.

(21) 岡 益尚,奥村 堯,橫井 浩,三好実三,“超音波の治療的應用について,”臨床外科,vol.7, no.8, pp.383-387, 1952.

(22) W.P. Mulvaney, “Attempted disintegration of calculi by ultrasonic vibrations,” The Journal of urology, vol.70, no.5, pp.704-707, 1953.

(23) 鎌倉友男,酒井新一,“パラメトリックスピーカの実用化,”音響誌,vol.62, no.11, pp.791-797, 2006.

(平成29年1月6日受付)

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード