|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

abstract

現代社会において,我々はインターネット等を介して日常的にスマートフォンやPCなどにより,距離を意識せずに世界中の人や物とつながり,様々な映像・データ配信サービスに慣れ親しんでいる.これらのサービスの発展を支えている通信インフラは,世界中に張り巡らされた光ファイバを用いた大容量光ネットワークであるといっても過言ではない.本稿では,近年の四半世紀で飛躍的な進化を遂げた大容量光ネットワークにおける大容量光中継伝送技術の概要を述べ,パラダイムシフトを起こした幾つかの基盤技術を概観するとともに今後の展望について解説する.

キーワード:再生中継,波長多重,光増幅,ディジタルコヒーレント変復調,空間多重

本稿では,光ファイバの低損失性と広帯域性をフルに活用した代表的な大容量光中継伝送システムの概要を述べ,その飛躍的な発展を支えてきた幾つかのパラダイムシフトに焦点を当てて解説するとともに,中継伝送システム技術の今後を展望する.

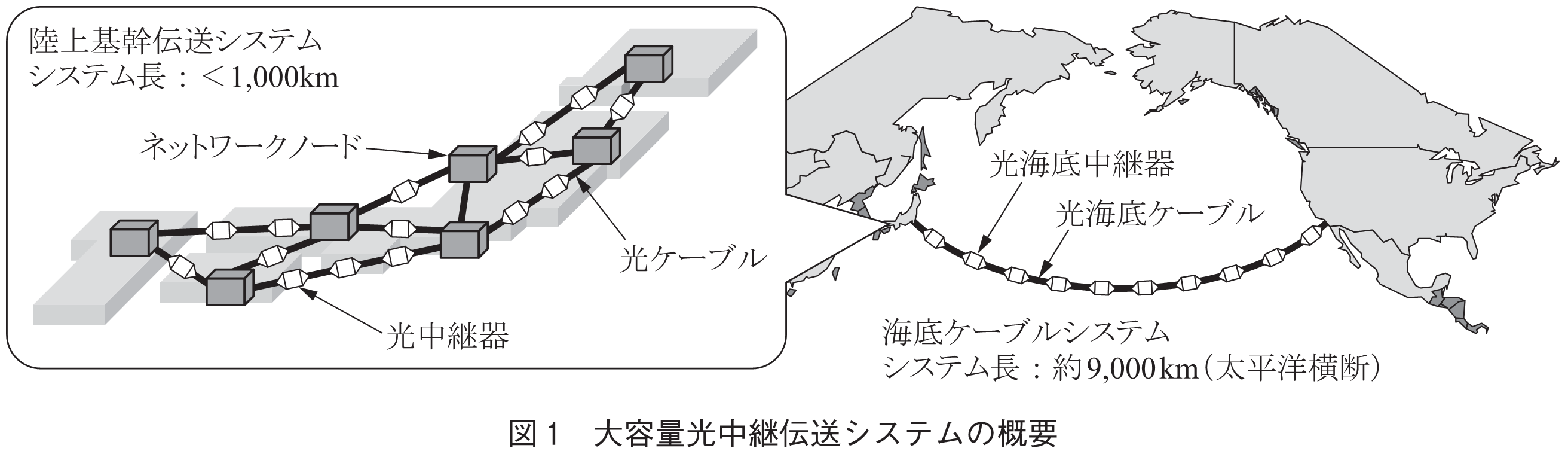

本章では,代表的な大容量光中継伝送システムとして陸上基幹伝送システムと海底ケーブルシステムを取り上げ,その特徴と概要について述べる(図1).

陸上の光ネットワークでは,現在,日本国内の主要なネットワークノード(ノード)間に,伝送容量10Tbit/s級の基幹光伝送システムが実用化されている.ノード間の代表的な距離は500~1,000kmであり,ノード間には,中継ビルに中継間隔100km以下で光中継器が配置され,送信した光信号が光ファイバ中で受ける損失やひずみが補償されながら中継される.一方,光ケーブルや中継器が海底に敷設される海底ケーブルシステムでは,その敷設条件の違いにより,陸上基幹系伝送システムと多くの点で異なる.その違いが最も大きくなるのは,日米間を接続するような長距離の大洋横断海底ケーブルシステムである.海底ケーブルシステムでは,基本的に2点のノード間を伝送し,ノード距離(システム長)は,日米間を接続する太平洋横断ケーブルシステムでは,1万km級に達し,現在では伝送容量10Tbit/s級の海底ケーブルシステムが実用化されている.超長距離伝送のために,光海底中継器はほぼ一定の間隔で配置され,その中継間隔は陸上システムに比較して短い.

今日の陸上基幹伝送システム・光ネットワークの主な特徴を以下に述べる.

① 既設光ファイバを用い,既存のシステムとノード間隔や中継間隔の互換性を保ちつつ,ノード・中継ビルの装置のみを置き換え,大容量化が図られる.中継間隔は100km程度の範囲内で地理的条件により定まり,一様ではない.

② 国内外の通信会社間の信号の高信頼な相互接続や光伝送装置の経済化のために,用いられる光信号形式は国際標準化が必要である.これまで,それぞれの時代の主体となる情報トラヒックの変遷(電話からデータへ)に伴いSDH(Synchronous Digital Hierarchy),OTN(Optical Transport Network)等の信号インタフェース形式が標準化されてきた.

③ ノードでは,到着した個々の光信号を最大8方向程度の隣接ノードに光信号のまま方路設定するROADM(Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer)等の大規模光スイッチノードが配置され,リングあるいはメッシュ状の光ネットワークが構築される.

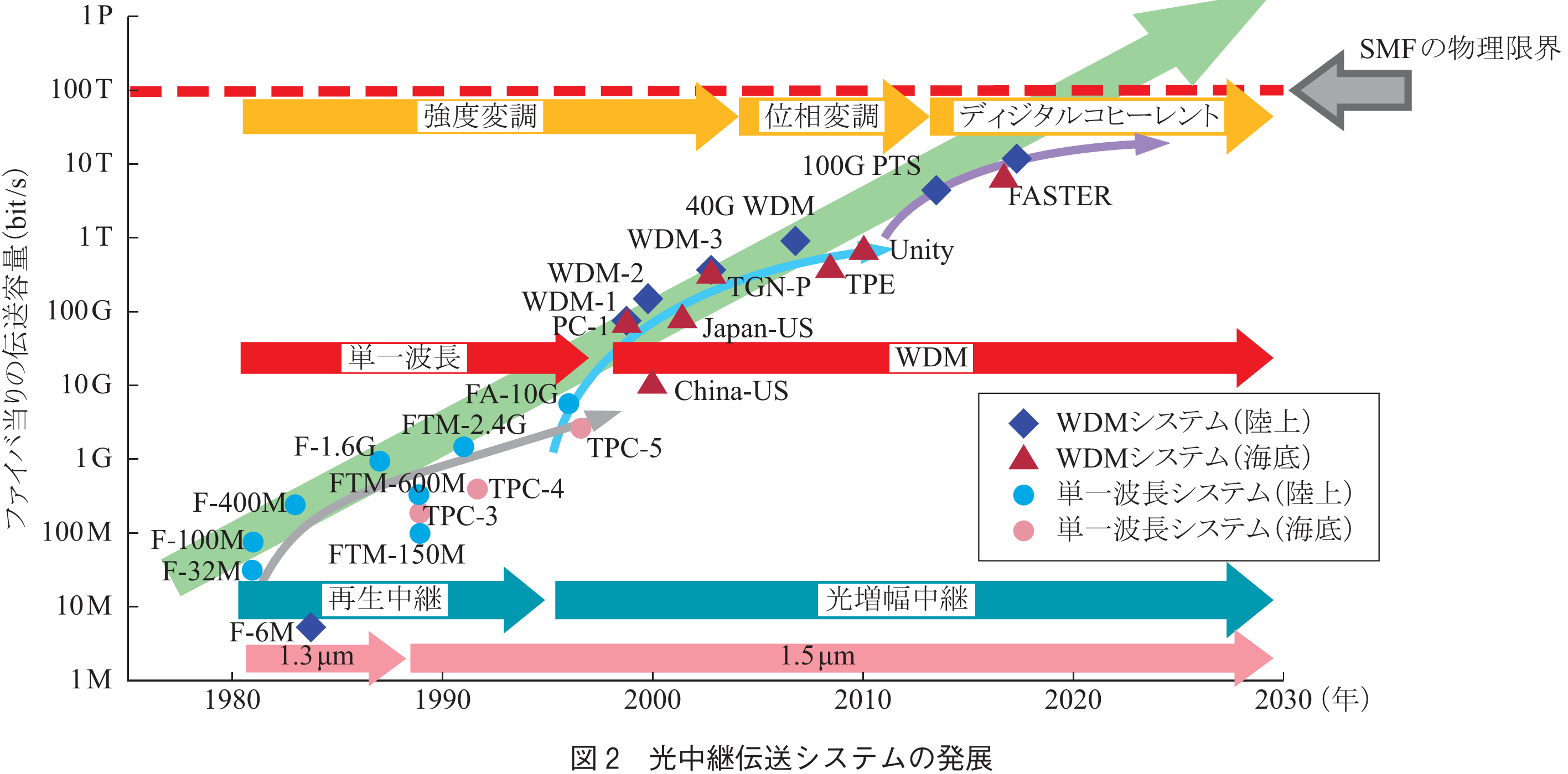

図2に我が国での陸上基幹光伝送システムの発展の推移を示す.我が国で最初の陸上基幹光通信システムは,多モード光ファイバ(MMF)を用いた32Mbit/s再生光中継システムであり,1981年に近距離区間に実用化された.単一モード光ファイバ(SMF)を用いた基盤技術が世界に先駆けて早期に実用化され,1985年には,SMFを用いた日本縦貫ルートが完成した.以後,SMFをベースとした光中継伝送技術が発展し,TDM(Time-division Multiplex)による単一波長システムの高速化,WDM(Wavelength Division Multiplexing)と光増幅器による大容量化,更にはディジタル信号処理を駆使したディジタルコヒーレント技術による高密度化が進み,30年で5桁以上の飛躍的な大容量化が実現した.2013年には,OTN標準に準拠した伝送容量8Tbit/sの100Gbit/sチャネルベースWDM光ネットワークが実用化されている.

大洋横断海底ケーブルシステムの主な特徴を以下に述べる.

① 既存システムをアップグレードする場合を除き,システムごとに端局,伝送路の全てを新規に導入・敷設する.その際,国際標準化が完了していない方式も含めて最新技術を導入し,ファイバ容量の最大化が図られる.中継間隔は,ほぼ一定間隔に設定される.

② 敷設等を考慮し,光ケーブルや中継器構成は最小限の簡易な構成が求められる.また,中継器への電力供給は,陸上給電装置からの両端(または片端)からの直流給電により行われ,各光中継器の消費電力の最小化も重要である.光ケーブル内に収容される光ファイバ芯線数が制限され,芯線当りの伝送容量拡大が非常に重要である.

③ 海底光ケーブルや海底光中継器の故障時には,修理には多大なコストと日数が必要となるため,光ケーブルや中継器には高い信頼性が要求される.

④ 太平洋横断ケーブルシステムでは最大水深が8,000mに達し,その水深に耐える高耐圧性,高張力性が光ケーブル並びに中継器に要求される.

海底ケーブルシステムは,国際通信需要の高まりを背景に1990年代以降急激に成長した.図2には,主要な太平洋横断海底ケーブルシステムの伝送容量の推移も示した.太平洋横断海底ケーブルシステムでは,TPC-3(1989年サービスイン)で初めて光通信方式が用いられた後,TPC-5CN(1996年サービスイン)で光増幅技術,China-USケーブル(2000年サービスイン)でWDM伝送技術が導入された.WDM伝送技術の導入によって伝送容量の拡大に拍車が掛かり,10年で10倍以上のペースでの容量拡大が実現されている.

WDM光増幅中継システム技術は,1990年代半ば以降のインターネットの発展に伴う急激なデータトラヒック需要を支え,今日の大容量光ネットワークの発展を支える基盤技術として飛躍的な発展を遂げた.本章ではWDM光増幅中継技術がもたらしたパラダイムシフトを解説する.

(1) 光増幅技術による損失制限の呪縛からの解放

1990年代に入り,光伝送システムに求められる伝送速度が2.4Gbit/s以上になると,半導体レーザ(LD: Laser Diode)やアバランシフォトダイオード(APD: Avalanche Photodiode)などの光デバイス特性等の速度限界等や光ファイバの波長分散(CD: Chromatic Dispersion)により,強度変調直接検波(IM-DD: Intensity Modulation Direct Detection)方式による単一波長システムの更なる高速化,長距離化における課題が顕在化した.

エルビウムドープファイバ増幅器(EDFA)を用いた光増幅中継技術は,IM-DD方式を用いた中継システムの飛躍的な大容量化,長距離化に道を開いた.EDFAは,直接光信号のまま低雑音,広帯域,高出力といった理想的な光増幅を実現できる.このため,従来,挿入損による中継距離の短縮が課題で適用できなかった様々な送受信デバイスや受動部品(分散補償デバイス等)が適用できるようになった.従来と同等の中継間隔で再生中継器の代わりに光増幅中継器を配置し,光信号を電気信号に変換することなく,光信号を直接光増幅しながら中継する新たな中継システムが実現され,このような中継システムを光増幅中継システムと呼ぶ.光増幅中継器の増幅特性は主信号の伝送速度に依存しないため,様々な伝送速度の光信号を柔軟に中継でき,伝送システムの大容量化が容易となった.光増幅中継システムの再生中継間隔は,陸上システムでは1,000km級,海底ケーブルシステムでは1万km級へと飛躍的に拡大され,中継伝送システム設計は,光ファイバ損による再生中継間隔の制限から解放された.

光増幅中継システムがもたらしたもう一つの利点は,広帯域の信号を一括増幅可能である点である.複数の波長の光信号を多重して伝送するWDM伝送方式は,光ファイバ伝送システムの大容量化を実現した主要技術であるが,波長合分波器の挿入損が中継距離を制限するため,損失制限の厳しい従来の再生中継光通信システムへの適用には課題があった.光増幅中継方式では,複数波長を1台の光ファイバ増幅器でWDM信号を一括光増幅可能となり,中継器の規模は波長多重数によらず,波長多重数が多くなるほど,中継器コストを大幅に低減できる.

(2) 分散マネジメント技術による光非線形効果抑圧

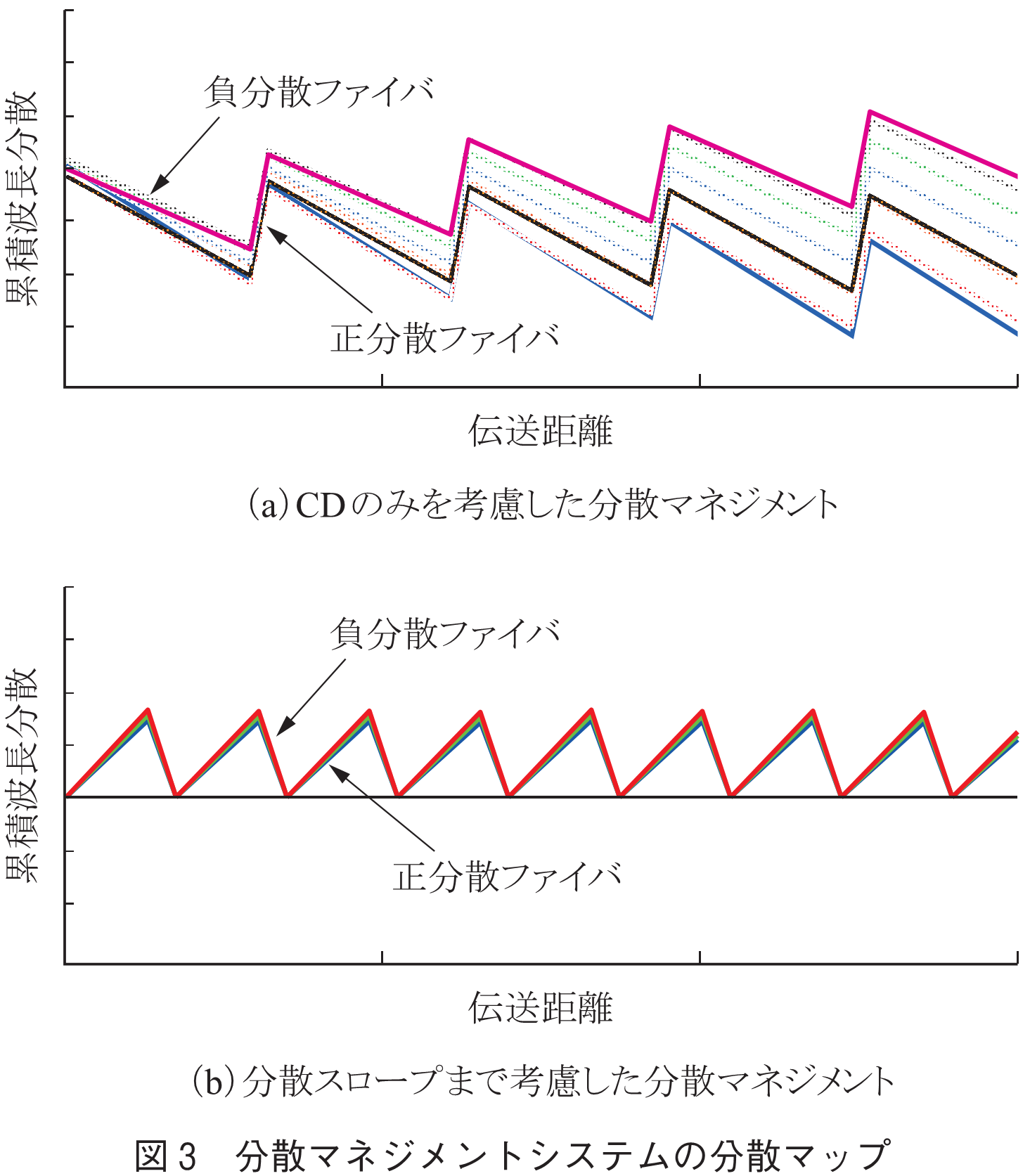

高速光信号の長距離伝送では,その信号波形変化を最小化するために,伝送路となる光ファイバのCDを最小化する必要がある.しかし,WDM光増幅中継システムにおいては,光ファイバのCDを小さくすると,四光波混合や相互位相変調のようなWDM信号間の非線形光学効果の影響が顕著となり,それにより大きな信号特性劣化が生じる.

この問題を解決するため,分散マネジメント技術が導入された.分散マネジメントシステムでは,CDの符号が異なる複数種類の光ファイバや光デバイスを,伝送路または光増幅中継器内に配置し,伝送路の局所的なCDを大きく設定しつつ,システム全体での平均CDを小さくすることで,高速信号伝送とWDM伝送の両立を可能とした.

また,特に海底ケーブルシステムでは,光ファイバ伝搬中の非線形光学効果の影響を低減するためには,光ファイバを伝搬する光信号のパワー密度を低減することが有効である.このような目的で,実効断面積を拡大した光ファイバが開発され,CDだけでなく(図3(a))CDの波長依存性(分散スロープ)まで考慮した伝送路における分散マネジメントと組み合わせることにより,100チャネル程度の10Gbit/s信号を波長多重したテラビット級の海底ケーブル光中継伝送システムが実現された(図3(b)).

本章では,まず,SMFを用いた中継伝送システムのチャネル速度の高速化を実現し,実用的な10THzの低損失光信号帯域を極限まで有効利用するための基盤技術として,近年飛躍的な発展の途上にある光信号のディジタル変復調・符号化技術(誤り訂正符号化技術,外部変調技術,遅延検波技術,ディジタルコヒーレント技術)を解説する.更に,100Tbit/s辺りに存在が予測されているSMFの物理的な伝送容量限界を超えて,伝送容量を現在の100倍以上の1Pbit/s以上に拡張可能なスケーラブル光ネットワークの実現に向け,有望視されている空間多重(SDM: Space Division Multiplexing)伝送技術の研究開発状況について述べる.

(1) 誤り訂正符号化(FEC)技術

光増幅中継システムでは,光増幅中継器で生じる自然放出光雑音(ASE)が累積され,中継数の増加に従い,中継システムの信号対雑音(SN)特性を支配する.多波長化に伴い非線形光学効果によるチャネル送信パワー制限があるWDM光増幅中継システムや,光増幅中継段数が200中継を超えるような大洋横断海底ケーブルシステムでは,光の物理的パラメータ設計のみでは,エラーフリー動作を満足するシステム設計が困難となった.このため,低いSN比においてもエラーフリー動作を保証するために,FEC符号の適用が検討された.FEC符号は,あらかじめ送信側でデータ信号の符号化を行い冗長な情報を付加して伝送し,受信側で付加した冗長情報により誤り訂正を行う.FECの光増幅中継方式の導入に向けては,7%の冗長ビットを付加したリードソロモン(255 239)符号が提案され,太平洋横断海底ケーブルシステムTPC-5CNに初めて導入された.光通信用FEC符号は,今日まで,目覚ましい発展を遂げ,現在では陸上システムにおいても国際標準OTNに新たな形で取り入れられ広く普及している.100Gbit/s級ディジタルコヒーレント光通信システムでは,冗長度が20%まで拡大され,より誤り訂正能力を高めるために,受信信号を複数のしきい値で識別し,より確からしい1(あるいは0)か,不確かな1(あるいは0)かを表すゆう度情報を得る軟判定方式が採用された.Low-Density Parity-Check符号の適用によりシャノン限界に近いネット符号化利得10.8dBが実用化されている.

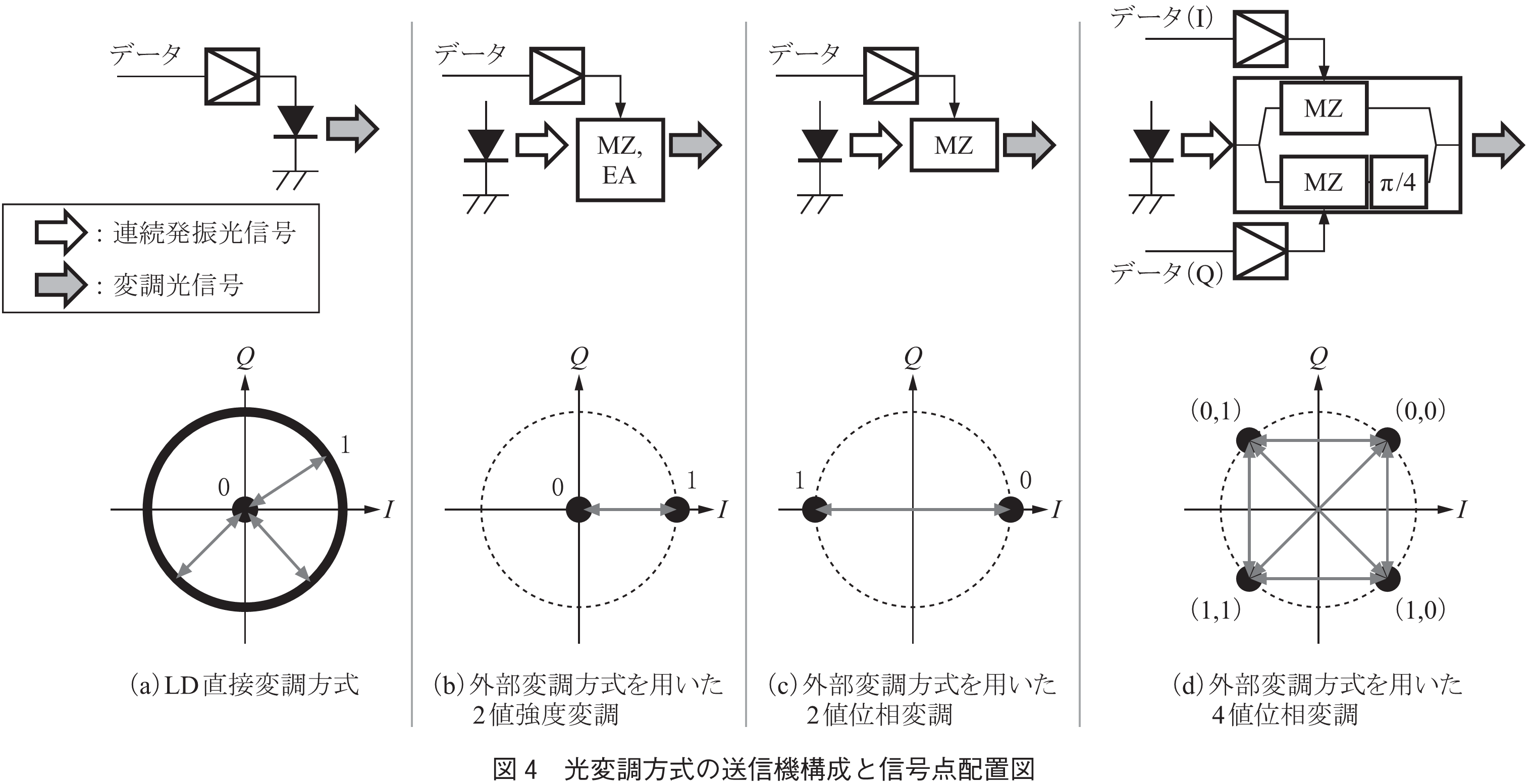

(2) 強度変調直接検波から差動位相変調遅延検波へ

図4に代表的な光変調方式の概要を示す.光通信システムの光変調方式は,1980年代の光通信システム実用化当初から,LD直接変調方式を用いた2値IM-DD方式が用いられていた(図4(a)).しかしながら,10Gbit/s以上のLD直接変調では,データパターンに応じた符号間干渉や周波数チャーピングが生じ,過剰な信号スペクトル広がりとCDの相互作用の顕在化による伝送距離制限が課題であった.1990年代半ばのEDFAの実用化により,挿入損を持つ光変調器を用いた外部光変調方式の適用に道が開かれた.外部変調方式では,図4(b)に示したように,連続発振光を光変調器で外部変調することにより,理想的な光電界振幅変調を実現できる.強度変調信号の発生には,半導体の電界吸収効果を用いたEA(Electro Absorption)変調器や,二つの位相変調光の干渉を用いたMZ(Mach Zehnder)変調器等が用いられている.IM-DD外部変調方式は,CDや光非線形効果に伴う伝送劣化に対して強い方式であり,10Gbit/sチャネルベースのWDMを用いた陸上及び海底ケーブルシステムで広く用いられた.また,光非線形効果に対する耐力を向上するために,様々なRZ(Return to Zero)強度変調符号が適用された.

1990年代後半から,チャネル速度を40Gbit/sまで高速化し,周波数利用効率向上による光ネットワークの更なる大容量化が検討された.IM-DD方式の限界を打破するため,差動PSK検波(DPSK-DD: Differential Phase Shift Keying-Delay Detection)遅延方式(図4(c))が適用され,差動受信によるSN比向上と光非線形耐力の向上が図られた.特に,シンボル速度が40Gbaud以上の場合,光ファイバの複屈折に伴う偏波モード分散(PMD: Polarization Mode Dispersion)の影響が顕在化し,光ファイバ中での光信号の高速な偏波変動に伴って,受信波形に動的な波形ひずみが生じ伝送距離が制限される新たな課題が顕在化した.陸上システムでは,導入初期のPMDが大きい敷設ファイバ区間において,多値化によりシンボル速度を低減しPMD耐力を拡大しつつ,非線形トレランス,周波数利用効率を向上可能な方式が望まれ,図4(d)に示したDQPSK(Differential Quadrature PSK)-DD変復調方式が適用された.2007年には,RZ化DQPSK方式が40Gbit/sチャネルの陸上WDMシステムにおいて実用化された.

(3) ディジタルコヒーレントQAM変復調技術

1970年代後半から1980年代に掛けて究極的な高感度受信の実現に向け,光のコヒーレンシを駆使したコヒーレント光通信方式が本命視されていた.しかしながら,EDFAの実用化により,IM-DD方式を用いて同等の高感度受信の見通しが立ち,コヒーレント光通信方式研究は下火になった.WDMシステムの高密度化・大容量化に伴い,IM-DD方式の限界が再び見え始め,再び光のコヒーレンシを活用した新たな性能向上が見直され始めた.2004年にディジタル信号処理を用いて実用的なコヒーレント検波を実現するディジタルコヒーレント技術が提案されると,世界中で研究開発・実用化が活発化した.ディジタルコヒーレント技術は,無線分野で実用化されているディジタル信号処理を積極的に光ファイバ通信に応用・発展させた技術である.コヒーレント検波後の信号をA-D変換によりディジタル信号に変換し,ディジタル信号処理により受信信号と局発光の同期を確立する.結果,信号光と局発光間の物理的な搬送波の周波数・位相同期を不要とした.半導体集積回路の微細化・高速化により大規模ディジタル信号処理回路と超高速A-D変換回路が一体集積可能となり経済的なDSP-LSI実現に道が開かれた.ディジタルコヒーレント技術では,受信感度を向上するとともに,従来は安定な分離処理が困難であった偏波多重分離を実現することで周波数利用効率を従来の単一偏波伝送に比べ2倍に向上できる.また,長距離光ファイバ伝送時のCDやPMDによる信号ひずみ補償性能を大幅に向上し,IM-DD方式で必須だった分散マネジメントが不要となり,光ファイバ伝送路設計が簡素化した.更に分散補償ファイバ等を除去することでシステム全体の伝搬遅延の大幅な低減も実現された.ディジタルコヒーレント技術により,1波長当り100Gbit/s級のWDM伝送システムが実用化され,2013年には,8Tbit/s級の大容量陸上光ネットワークが,2016年には10Tbit/s級大洋横断海底ケーブルシステムFASTERが実用化された.更に,16値以上の多値QAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調技術の高度化が進み,2017年には,1波長当り400Gbit/s,総容量20Tbit/s級の陸上データセンター間ネットワークが実用化された.高次QAMディジタル変復調技術の今後の更なる発展として,FEC技術と連携して更なる長距離化を実現する符号化変調技術や,伝送距離と容量に応じて適切な多値度を設定する適応変復調技術等が期待される.また,WDM光中継伝送システム特有の光非線形光学効果による劣化をディジタル信号処理により補償する検討として,逆伝搬法による非線形補償方式が提案され,一部,実用化されている.

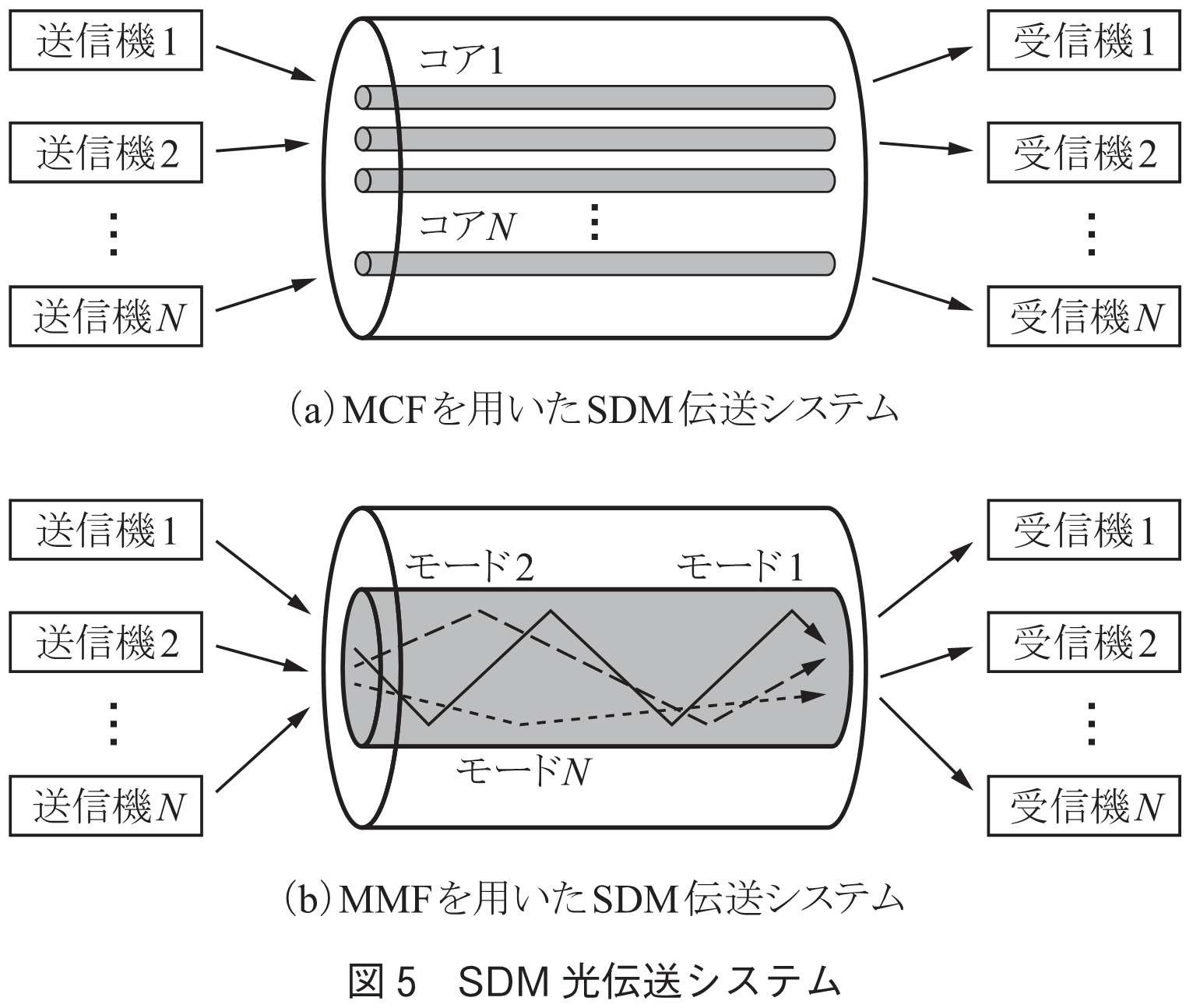

100Tbit/s付近と予測されるSMFの伝送限界を打破する将来技術として,近年,光ファイバの空間の自由度(コア・モード)を駆使したSDM技術が日本を中心に提案され,現在では,世界的な技術トレンドとなっている.SDM伝送方式では,マルチコア光ファイバ(MCF)やMMFを用い,「コア」や「モード」ごとに独立な情報を伝送することで,光ファイバ当りの伝送容量の大幅な拡大が可能となる(図5).

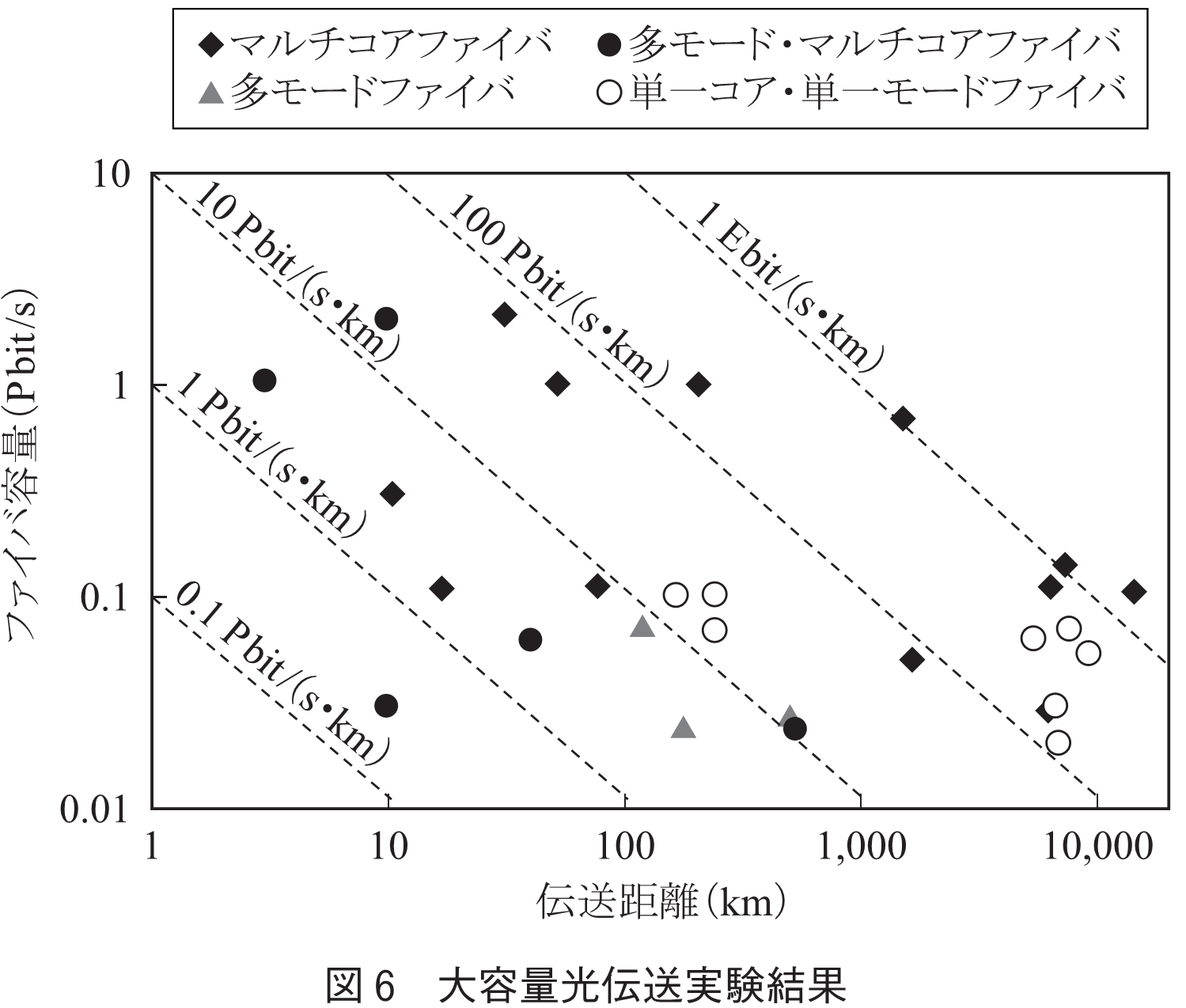

図6に,MCFまたはMMFを用いた大容量光伝送実験結果を示す.比較のために,SMFを用いた代表的な大容量光伝送実験の結果も図中に示した.SDM伝送方式により,Pbit/s容量を超える大容量伝送や,1万kmを超える長距離伝送が実験実証されている.最近では,各コアを多モード化したマルチコアフューモードファイバを用いた100以上空間多重数の実証や,2Pbit/s以上の伝送実験も報告されている.

SDM伝送システムの各コアを複数の伝送路と同等とみなすためには,コア間のクロストークの影響を除去する必要がある.MCFの場合には,コア間距離を十分に大きく設定することで,コア間のクロストークを抑圧できる.一方,MMFやコア間間隔が短いMCFの場合には,伝送路中でのクロストークの影響を抑圧するため,無線システムと同様のMIMO(Multiple Input Multiple Output)信号処理を用いることが一般的である.この場合,モード・コア数の増加とともに,MIMO信号処理の回路規模が拡大するため,現実的な回路規模での実装検討が重要である.

SDM中継伝送システムにおいては中継器の集積化による低消費電力化も期待される.WDM伝送システムの場合に,複数波長の信号を一括増幅するのと同様に,SDMシステムにおいても,複数のコア/モードの信号を一括増幅できれば,経済的で低消費電力な光伝送システムの実現が可能となる.この特徴は消費電力の制約の大きい海底ケーブルシステムにおいて特に魅力的である.

光ファイバをはじめとするSDM光伝送システムの要素技術の開発の実現に向けては,実用的な光増幅中継方式・光ノード方式の実現と,それらを経済的に実現可能とする光集積技術が重要な研究課題である.今後の世界的な普及に向けては,国際的な枠組みでの標準化の取組みも重要である.空間多重光通信技術の応用分野として,例えば,データセンター・テレコムネットワーク等の装置間・装置内の高密度実装が考えられる.実装効率の飛躍的な向上に向けた光コネクタや光ファイバの標準的なクラッド径を考えた標準化など,今後の進展が期待される.

本稿では,最近の四半世紀で飛躍的な進化を遂げた大容量光ネットワークにおける中継伝送技術の発展を解説した.パラダイムシフトを起こした幾つかの基盤技術を概観し,今後の将来展望について述べた.IoT等,将来の様々なブロードバンドサービスの創出を支え続けるインフラとして,今後も,大容量光中継伝送技術の更なる発展を期待したい.

(平成29年3月6日受付 平成29年4月25日最終受付)

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード