|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

abstract

移動体無線通信はアナログ音声通信から始まり,ギガビット級のデータレートを実現できるようになった.近年では,第5世代移動通信システム(5G)に関する研究開発や標準化活動が積極的に進められており,世界各国で5Gの実証実験が検討され,移動通信システムの標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では,5Gの新しい無線通信方式についての標準化議論が開始されている状況である.本稿ではこれまでの無線通信方式の変遷を振り返るとともに,5Gを中心とする将来の無線通信方式技術や標準化への取組み状況について述べる.

キーワード:第5世代移動通信システム,3GPP

1900年代初頭にマルコーニが実用化した無線通信は,モールス符号により電波を断続する無線電信,つまりディジタル方式で始まり,その後無線電話が開発され1990年頃まではアナログ方式全盛であった.そして現在は携帯電話や公共・業務無線など,多くの無線システムがディジタル方式に移行した.ディジタル方式が無線機へ実装可能になった最大の理由は,CMOS集積回路の微細化である.微細化は回路の小形化,低消費電力化,高速化をもたらし,小形無線端末にもディジタル方式が可能になった.以下本稿では,衛星及び宇宙通信を除く固定及び移動通信方式の変遷について述べる.

無線通信れい明期から第二次大戦前後までの無線通信には,LF(長波),MF(中波),またはHF(短波)が主に用いられた(1)~(3).100W程度のHFや数百kWの大電力LFは無中継で世界中へ伝搬するので長距離固定通信に用いられた(2),(3).移動通信としては船舶通信や航空通信に主として用いられた(3).通信方式はAM(振幅変調=アナログ方式)による無線電話もあったが,安定した通信ができる電信が主であった.

無線電信は通信士が無線設備を操作し,電鍵(key)により通信文を打電し,受信音を耳で聞いて書き取った.つまりマニュアルで符号化と復号を行った(図1).変調はOOK(On-Off Keying),つまりASK(Amplitude Shift Keying)である.ディジタル変調が“keying”と呼ばれるゆえんである.無線電話も含め,MAC(Medium Access Control)やデータリンク層の通信手順はマニュアルで行う.Acknowledge,報知,レート低下などの制御をそれぞれ,“QSL”,“CQ”,“QRS”などの略語を使って実現していた.こうしたフルマニュアルな無線通信方式はアマチュア無線など一部の例外を除き見られなくなったが,モールス符号,略語,優先制御などの通信手順は今なおITU-Rで勧告され,総務省令で規定されている.

なお1960年代以降は,SSB(単側波帯の振幅変調)無線電話,FSK(Frequency Shift Keying)印刷電信(電子回路で符号化と復号を行うディジタル方式)やファクシミリ(FAX)なども行われている(3),(4).

放送を除き,公衆通信でアナログ変調が盛んに用いられるようになったのは,1940年代から本格化する固定多重無線の全国展開からである.アナログ固定無線は,SS-FM方式が用いられた.SS-FMは,電話音声で副搬送波をSSB変調したものを複数チャネル周波数分割多重したベースバンド信号を生成し,同信号で搬送波をFM(周波数変調)するものである.周波数帯は当初VHF(超短波)帯も用いられたが,1960年以降はマイクロ波帯に移行した.マイクロ波固定無線回線は市外電話網やテレビ中継回線として活躍し,1975年以降は多値QAM(直交振幅変調)によるディジタル方式へと移行した.多重無線は広帯域伝送となるため,パラボラアンテナを対向させる見通し伝搬路であっても遅延波対策が必須で,適応等化器の技術開発が進んだ.こうした技術は移動通信のディジタル化,高速化へも応用されてゆく.

第二次大戦後には,警察,消防,タクシーなど,多くの移動業務無線がVHF帯のFMで免許され,その後UHFも使用された.山頂や高塔に中継局(基地局)を置く大ゾーンの単信(同時送受信不可でマイク横のプッシュスイッチ等で送受を切り換えるもの)または半複信(送受で異周波数を用い,基地局のみ同時送受信可能.タクシー無線に多かった)方式である.これらは1985年以降4値FSKやPLL-QPSK(位相ロックループ回路により生成する定包絡線の四相位相変調)のディジタル方式や下記MCA無線へ移行してゆく.1982年に始まったMCA無線は,無線チャネルを複数の民間事業者(ユーザ)で共用する大ゾーン方式の業務無線である.周波数は800MHz帯と1.5GHz帯のFMであった.その後始まったディジタル方式は/4-DQPSK(毎シンボル45度の位相シフトを伴う差動変調のQPSK)や16QAM変調によるTDMA(時分割多元接続)方式である.共通制御チャネル(呼出用チャネル)があり,チャネル切換などの無線制御はセルラシステム同様に自動となった.

無線呼出(ページャ)は,自動車・携帯電話に先立つ1968年に東京でサービスが開始された.愛称は「ポケットベル」で,150MHz帯FMで端末IDに対応したトーン信号が,都市圏の複数基地局から同一周波数で同時送信される大ゾーン方式である.その後ディジタル化され,1996年には数字やカナ文字を表示可能となった.

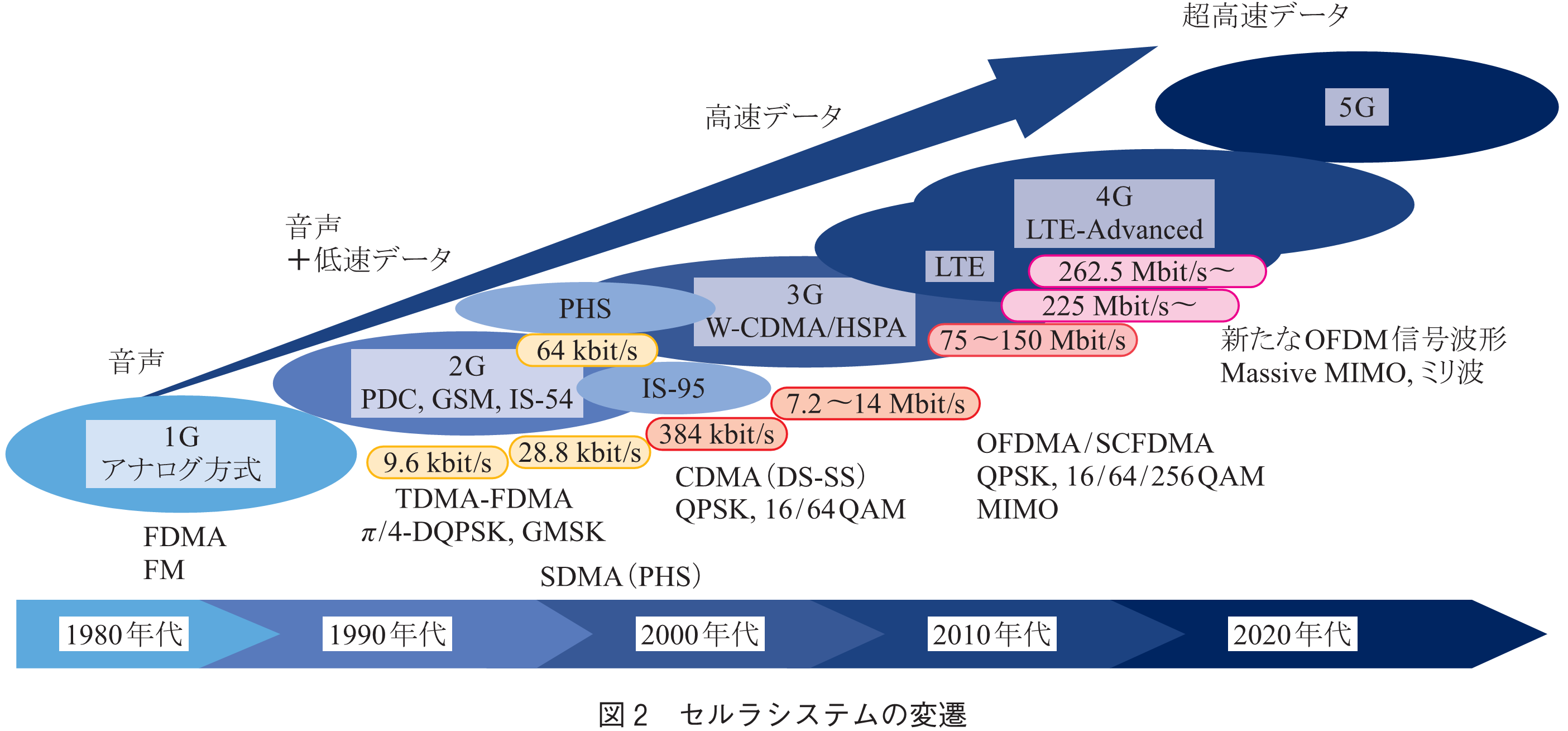

携帯電話につながる小ゾーンシステム(セルラシステム)の研究開発は1967年頃から電電公社(日本電信電話公社,現NTT)で開始され,無線チャネルの切換や追跡交換が自動化された本格的な世界初のセルラシステムが1979年に東京でサービス開始された.変調はFMである.その後大容量方式が開発され,チャネル間隔は12.5kHzとなった.加入者容量増大が見込めるディジタル方式の検討は1990年前後から日米欧で開始された.欧州ではGMSK(ガウス特性低域フィルタで方形パルスを帯域制限した変調指数0.5のFSK)変調によるGSM(Global System for Mobile Communications)方式が1992年に始まり,日本では1993年にPDC(Personal Digital Cellular)方式のサービスが始まった.米国ではIS-54規格が1994年に策定されディジタル化された.いずれもTDMA-FDD(周波数分割複信)で,PDCとIS-54の変調は/4-DQPSKである.PDCではパケット伝送(9,600bit/s)にも対応し,インターネット接続も可能になった.これらのシステムは第2世代(2G)と呼ばれ,アナログ方式を第1世代(1G)と呼ぶ.図2にセルラシステムの変遷を示す.

PHS(パーソナルハンディホンシステム)は,1.9GHz帯のTDMA-TDD(時分割複信)(上り下り各4多重)の/4-DQPSK変調で,ディジタルコードレス兼簡易型携帯電話として規格化された.1994年に公衆サービスが開始され,変調速度は384kbit/s,TDMA 1チャネル当りの速度は32kbit/sで,PDCより高速だった.その後16QAMなどにより最大512kbit/sまで高速化された.増加するトラヒック収容のため空間分割多元接続(SDMA)が1998年頃から導入された.今日「1ストリームのマルチユーザMIMO(注1)」と呼ばれているものである.

クアルコム社が開発した直接拡散(DS)のスペクトル拡散(SS)によるCDMA(符号分割多元接続)方式のcdmaOne(IS-95)は,1995年に香港でスタートした.遅延波を分離して合成するRAKE受信(注2)やソフトハンドオーバ,端末の送信電力制御が代表的な新技術である.CDMAは同一周波数の1セル繰返し利用が可能で,異なるデータレートの通信サービスを容易に混在できる点が最大の特長である.日欧を中心にW-CDMA(ワイドバンドCDMA)が,米国ではCDMA2000など複数方式が開発され,3Gシステムと呼ばれた.

W-CDMAは2001年にサービスが開始され,当時のデータレートは最大384kbit/sだった.その後も64QAM,MIMOをサポートするHSPA(High Speed Packet Access)で高速化が進み,規格上は下り最大84Mbit/sとなった.これを3.5Gと呼ぶ.3.9Gと呼ばれたLTE(Long Term Evolution)方式は2010年にサービスが開始された.下りはOFDM(直交周波数分割多重)によるOFDMA(直交周波数分割多元接続)で最大100Mbit/s以上,上りはピーク電力が抑えられOFDM同様にFFT/IFFT処理で周波数軸等化を行うSC-FDMA(シングルキャリヤFDMA)で最大50Mbit/s以上である.FDDとTDDの2方式があるものの,LTEとして世界共通規格となった.今日ではMIMOに加え,複数帯域をまとめるキャリヤアグリゲーションなどで更に高速化したLTE-Advancedのサービスが始まり,ITUが要求条件とした下り最大1Gbit/sを満たす,真の4Gステムとなった.

近年では5Gに関する研究開発や標準化活動が積極的に進められており,移動通信システムの標準仕様を策定する標準化パートナーシッププロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では5Gの新しい無線通信方式についての標準化議論が開始されている.本章では5Gに対する最新の標準化動向について概説する.

2020年前後から商用サービス開始が見込まれている5Gでは,既存の携帯電話機を中心としたモバイルブロードバンドの拡張に加え,あらゆる‘もの’がネットワークに接続するIoT(Internet of Things)といった複数のユースケースを考慮することができる.

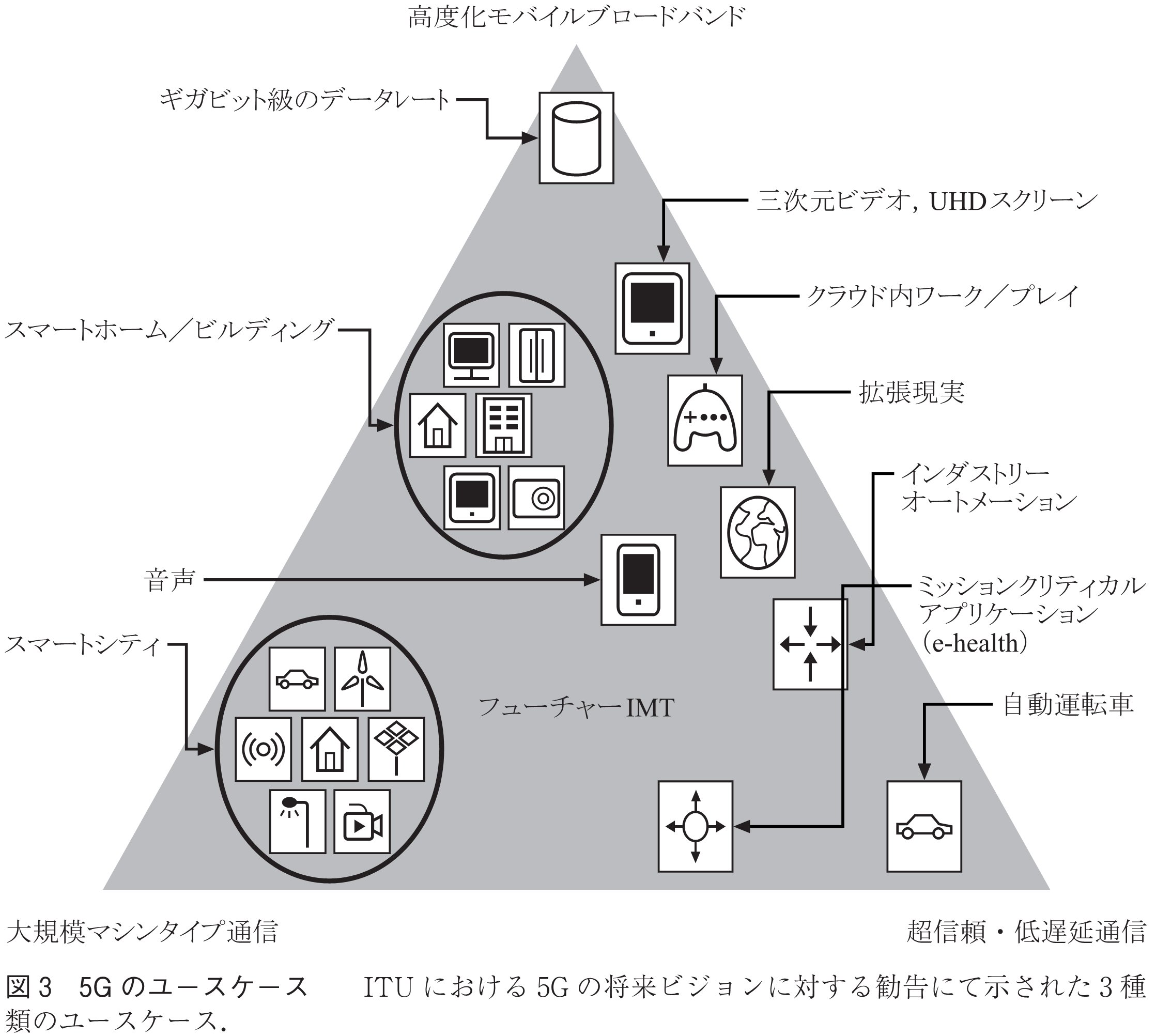

国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)において議論された5Gの将来ビジョンに対する勧告(10)では,図3に示すとおり大きく以下の三つのユースケースが示されている.

(a) 高度化モバイルブロードバンド(Enhanced Mobile Broadband)

(b) 大規模マシンタイプ通信(Massive Machine Type Communications)

(c) 超信頼・低遅延通信(Ultra-reliable and Low Latency Communications)

(a)はその名のとおり高速・大容量につながるブロードバンド通信を表し,通信速度の高速化を含めたモバイルブロードバンド化を目指したシナリオである.(b)は携帯電話機に加え各種センサや家電機器などの様々な機器が大量につながるIoTを考慮しており,(c)は自動運転車,産業用ロボット,遠隔医療などIoTの一種ではあるが高いリアルタイム性や信頼性が必要とされるミッションクリティカルサービスをサポート/アシストする使い方を目指したシナリオとなっている.

ITUの無線通信部門(ITU-R: ITU Radiocommunication Sector)では,2016年から5Gの技術性能要求作成を進め,作成された性能要求を満たす無線インタフェース提案を2017年から2019年に掛けて受け付ける.その後,提案された無線インタフェースに基づき2019年から2020年に掛けて無線インタフェース勧告案の作成が行われる予定である.

3GPPではReleaseと呼ばれる機能セットに数字を付記して技術仕様を管理しており,ITU-Rのスケジュールに沿う形で,2019年末までに複数のReleaseを導入し段階的な5Gの標準化仕様策定を行うことを予定している.具体的には2016年から2017年初旬まで掛けて検討が計画されているRelease 14において従来の無線通信方式であるLTE,LTE-Advanced無線通信方式との後方互換性のない新しい無線通信方式の基礎検討(Study Item)を行い,候補となる要素技術の技術検討,妥当性の評価が行われる予定である.その後,2018年中旬まで計画されているRelease 15において詳細仕様検討(Work Item)を行い,Phase 1と呼ばれる初期段階の5G標準仕様を策定し,2019年末まで計画されているRelease 16において引き続き詳細仕様検討を行いPhase 2と呼ばれる2段階目の5G標準仕様を作成する予定である.ITU-Rに対しては,これら複数段階にまたがる仕様検討状況に基づき計画的に無線インタフェース提案を進めることが検討されている.

無線通信システムの持続的な発展のためには,使用する周波数をより高い周波数帯へと拡大することが必要である.この目的のため,将来の無線通信方式では広範囲の周波数帯において新しい周波数を効率的に統合できるようにする.低い周波数と高い周波数の両方を統合するために有望な技術の一例が無線アクセスにおける制御(Control: C)プレーンとユーザ(User: U)プレーンの分離である.加えて,準ミリ波やミリ波のような高周波数帯を活用するため,超多素子アンテナを用いるMassive MIMOが有望技術の一つである.以下本節ではこれらに関連する技術について述べる(11).

(1) マルチアンテナ技術

周波数利用効率を改善するために,将来的にもマルチアンテナ技術は大きな役割を担い続けると考えられる.実用化が進みつつあるマルチユーザMIMO(MU-MIMO: Multi-user MIMO)伝送はセル内に散在する複数の端末局に同時にMIMO伝送を実現する技術である.非線形プリコーディングを使用したMU-MIMOはシステム容量を向上するのに特に有効とされているが,チャネル情報(CSI: Channel State Information)の推定精度が低い場合,ユーザ間干渉(IUI: Inter-user-interference)によりその伝送特性が劣化する問題がある.

アダプティブアンテナアレーを使用したビームフォーミングは柔軟なセル設計を実現するために重要な技術である.ビーム探索やビーム切換,ビーム協調などの様々なビーム制御技術が検討されている.Full-Dimensional MIMO(FD-MIMO)はセルラシステムにおける新しいビームフォーミングの概念である.三次元MIMO(3D-MIMO)やVertical-MIMO等とも呼ばれるこの技術では,空間多重効果が水平方向だけでなく垂直方向にも得ることができる.

(2) 高周波数帯での伝送技術

高周波数帯における大きな減衰を補償する手法として,鋭い指向性を持つ高利得アンテナが有効であり,アダプティブアンテナアレーの素子数を数十以上に拡大したMassive MIMO技術は複数ユーザを同時に収容することができるマルチビームアンテナシステムを構成できる.

MIMO処理に伴う演算量はアンテナ素子数の増加とともに急激に増大するため,超多素子アンテナを有する基地局を低コストで実現する技術が重要である.この一つの検討として,固定若しくは可動アナログビームを用い,空間多重を行うストリーム数に対応するビームスペースMIMO処理により演算量を削減するハイブリッドMassive MIMOシステムが検討されている.

Massive MIMOの実用化の課題の一つとして,受信機における演算量の増大が挙げられる.確率伝搬(BP: Belief Propagation)法は,アンテナ素子数の2乗に比例するまで回路規模を削減することができ,演算量の観点で魅力的な手法と考えられる.もう一つの実用化の課題は,異なるアンテナのRF回路間の校正である.上りリンクCSIから下り送信ビームを形成するための校正を行うインプリシットフィードバックビームフォーミング法における校正法,エクスプリシットフィードバックビームフォーミング法における校正法が検討されている.

(3) 高度化変調及びマルチアクセス技術

急増するトラヒックに対応するため,周波数利用効率及びシステムスループットの飛躍的な改善が求められる.そこで,複数ユーザの信号を同一リソースに多重して送信し,受信機においてシリアル干渉キャンセラ(SIC: Successive Interference Canceller)を適用した非直交多元接続(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access)が新しいアクセス方式の一つとして検討されている.

NOMAでは,非直交多重ユーザ間のSN比(SNR: Signal-to-Noise Ratio)の差が大きくなるほど直交多元接続(OMA: Orthogonal Multiple Access)に対する利得が大きくなる.そのため,チャネル状態に応じた時間・周波数領域のスケジューリングに加えて,多重ユーザの組合せ及びユーザ間の電力配分技術が重要となる.

マルチアクセスに関する検討では,送信信号波形として従来のOFDMをベースとしているものが多い.一方で,近年,新たな信号波形の検討も行われており,信号波形の検討もOFDMのような直交から非直交へとシフトしている.Faster-than-Nyquist(FTN)やFilter Bank Multi Carrier(FBMC)伝送がデータレート及び周波数利用効率向上をできる将来の無線通信システムの信号波形候補として検討されている.FTNやFBMCでは,干渉を許容するためOFDMに用いられていた従来のチャネル推定を直接適用することができない.そのため,チャネル推定が重要な要素技術の一つとなる.

(4) ヘテロジニアスネットワーク

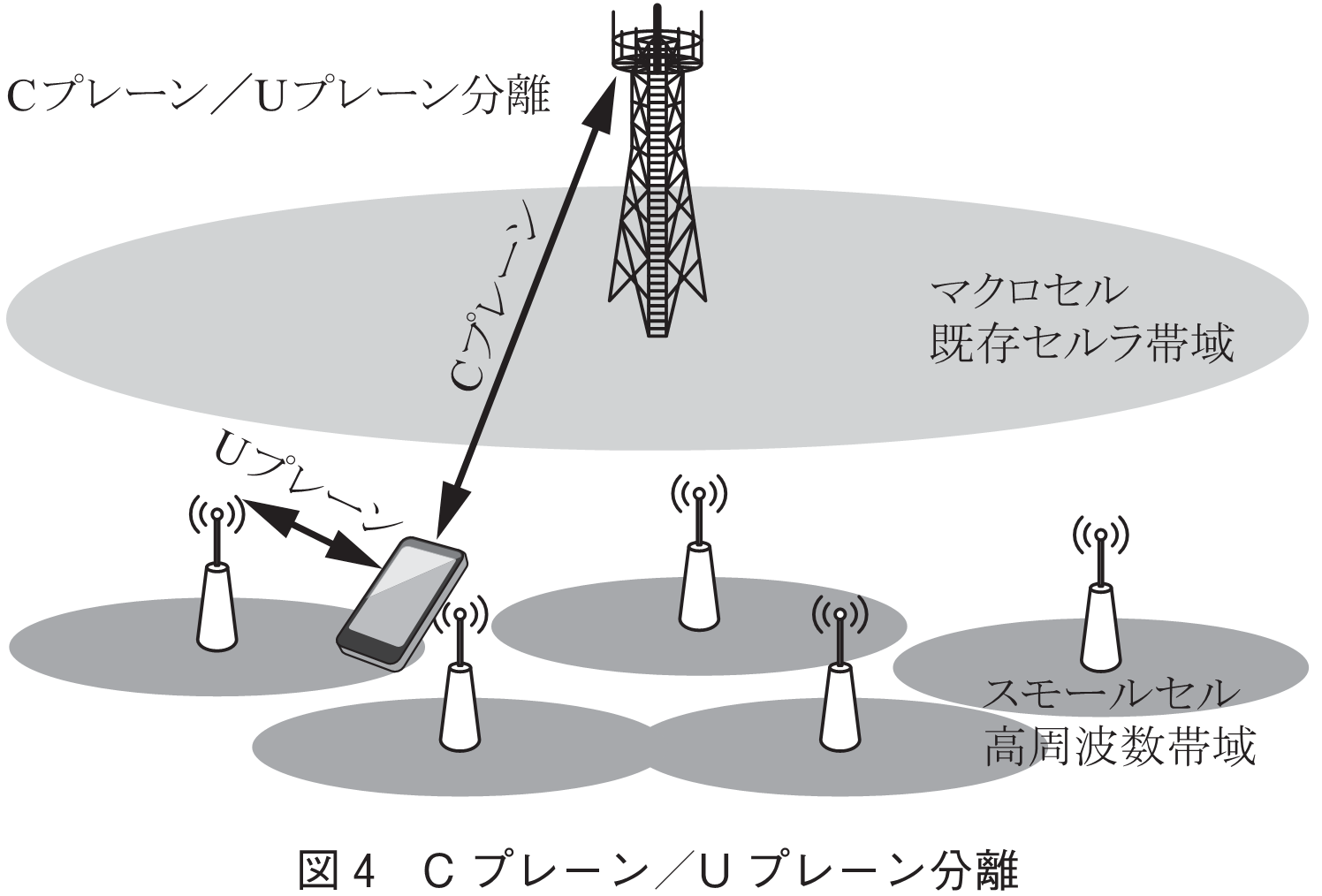

将来のトラヒック爆発的増大に対応するには,周波数利用効率の更なる改善だけでなく,スモールセルを活用したネットワークの更なる高密度化や従来に比べ高い周波数帯を活用しより広い周波数帯域幅を利用する必要がある.また,既に展開しているマクロセルのカバレージを変更せずにネットワーク容量拡大を図ることができることから,マクロセルエリア内のトラヒックが集中しているエリアにスモールセルを高密度配置する構成が重要である.マクロセルとスモールセルで同じ搬送波周波数を適用すると,マクロ-スモールセル間で発生する同一周波数でのセル間干渉(ICI)が課題となる.一方,スモールセルに異なる搬送波周波数を適用すればこのICIを容易に回避できる.

ヘテロジニアスセル構成ではスモールセルエリアのカバレージが小さいために接続性及び移動性が不足する.この問題を解決するため,図4に示すようなファントムセルと呼ばれるCプレーン/Uプレーン分離に基づくネットワークコンセプトの適用が提案されている.ファントムセルでは,Cプレーンは主に優れた接続性と移動性を維持するために低周波数帯マクロセルによって提供される.一方,Uプレーンはユーザデータレート増大のため,より広い帯域幅を持つ高い周波数帯でスモールセルによって提供される.したがって,将来の無線通信システムではファントムセルコンセプトの適用により高い接続性・移動性を維持しつつ,ユーザデータレートの拡大を図ることができる.

(5) 無線アクセスネットワークアーキテクチャ

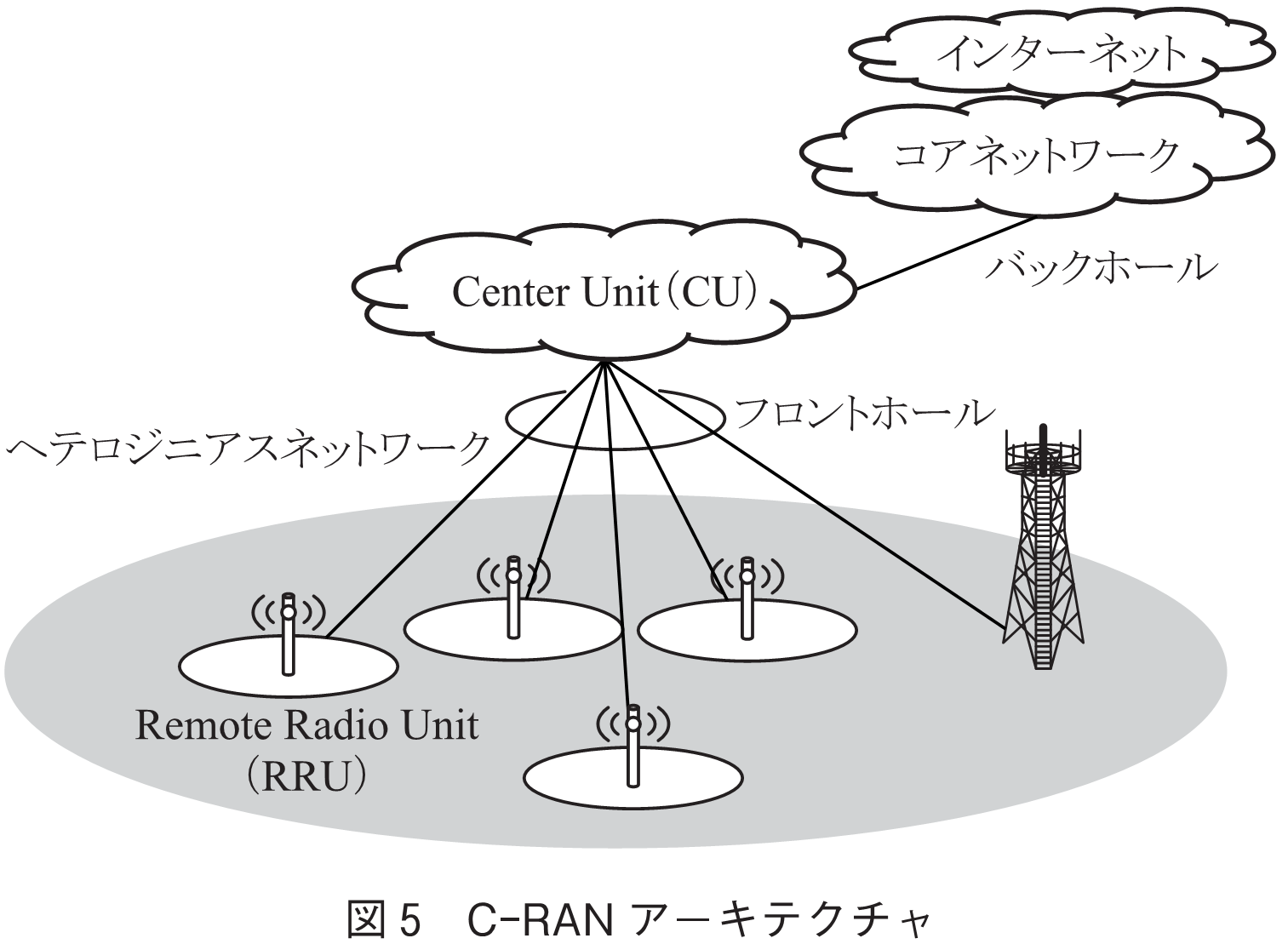

将来の移動通信システムでは,多数のスモールセルを有するヘテロジニアスネットワークの運用コストを削減するため,図5に示すcentralized-(or cloud-)radio access network(C-RAN)アーキテクチャへの移行が進むと考えられている.C-RANは,Center Unit(CU),Remote Radio Unit(RRU),及びそれらを結ぶフロントホールから構成される.CUでは,レイヤ1のベースバンド信号処理からレイヤ2,レイヤ3までの処理を行い,RRUでは,CUで生成された無線信号の送受信を行う.C-RANでは,多数のセルの制御信号・データ信号をCUで一括管理できるため,例えば,Coordinated Multi Point transmission/reception(CoMP)などのセル間連携技術の導入が容易となる.

C-RANアーキテクチャでは,無線データレートの高速化が進むにつれ,フロントホールの高速化・低遅延化への要求が厳しくなるという問題が指摘されている.この問題を解決するため,フロントホールのデータ圧縮技術を高度化するアプローチが提案されている.一方,この問題を解決する異なるアプローチとして,レイヤ1のベースバンド信号処理機能をCUからRRUへ移すL2 C-RANが提案されている.L2 C-RANでは,ベースバンド信号処理資源の集約効果は小さくなるものの,アンテナ素子ごとのIQサンプルが不要となるため,フロントホールの要求送信レートを大幅に低減できる.

(1) 奥谷留吉,日本電氣通信史話,葛城書店,大阪,1943.

(2) 大野貫二,わが国対外無線通信の黎明期,国際電気通信参考文献シリーズ6,国際電信電話株式会社,東京,1976.

(3) 続無線日本史,続無線日本史刊行会(編),続日本無線史刊行会,東京,1972.

(4) 鈴木 治,“船舶と無線システム,”1,2,4章,RFワールド トランジスタ技術増刊,no.21, pp.7-54, Feb. 2013.

(5) 染谷 勲,“無線,”電子通信学会50年史,第4部11章,電子通信学会(編),電子通信学会,1967.

(6) 篠田庄司,電子情報通信技術史,電子情報通信学会(編),コロナ社,東京,2006.

(7) 移動通信ハンドブック,齊藤忠夫,立川敬二(編),オーム社,東京,2000.

(8) 移動通信の基礎,奥村善久,進士昌明(監修),電子情報通信学会,1986.

(9) 服部 武,藤岡雅宣,ワイヤレスブロードバンドHSPA+/LTE/SAE教科書,インプレスR & D, 東京,2009.

(10) ITU-R, “IMT-vision-framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond,” Recommendation ITU-R M. 2083-0, Sept. 2015.

(11) 村田英一,岡本英二,岡崎彰浩,須山 聡,井上高道,増野 淳,山本哲矢,太郎丸 真,“第5世代移動通信システムに関するRCS研究会での研究発表概観,”信学技報,RCS2015-140, pp.49-54, Aug. 2015.

(平成29年3月14日受付 平成29年4月11日最終受付)

(注1) 送受信に複数のアンテナを用いて複数チャネルの信号(ストリーム)を同時かつ同一周波数で伝送する技術.Multi Input Multi Outputの頭文字.

(注2) 電波がマルチパス(複数経路)でパスごとに異なる遅延量で到達するとき,パスごとに復調を行って合成することで受信品質を高める技術.rakeは「熊手」.

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード