|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

abstract

1926年に「イ」の字がブラウン管に映し出されてから90年以上にわたり,白黒・カラーテレビ,ハイビジョン,そしてスーパーハイビジョン(4K・8K)へと,テレビ放送は常に時代の最先端技術を導入,活用することによって発展を続けている.本稿では,地上放送,衛星放送,ケーブルテレビなどのテレビ放送システムと,放送を支える撮像・記録・表示の各デバイス技術について,テレビ放送のれい明期から現在に至るまでの研究開発と実用化の歩みを振り返る.

キーワード:ハイビジョン,衛星放送,デジタル放送,放送用デバイス

テレビ放送は,白黒からカラーテレビ,ハイビジョン,そして4K・8Kへと,常に時代の最先端技術を導入,活用することによって発展してきた.2016年8月にはスーパーハイビジョン(4K・8K)の衛星による試験放送が始まり,2018年12月の実用放送開始へとテレビ放送は新たな一歩を踏み出している.

テレビの発展の歴史を振り返ると,実際には見聞きすることができない事柄を,あたかもその場にいるかのように楽しめるよう,高画質化・高音質化と,より多くの機能を便利に使いたいという高機能化に向けた飽くなき研究開発の歴史(1),(2)であった.本稿では,テレビ放送のれい明期から現在に至るまでの研究開発と実用化の歩みを振り返る.

1926年12月25日,「イ」の字をブラウン管に映し出すことに浜松工業高等学校(現静岡大学工学部)の高柳が成功した.このときの受像方式は既にブラウン管を用いた電子式であったが,撮像方式はニプコー円盤と光電管を組み合わせた機械式であった.1933年,Zworykinによって電子式の撮像管であるアイコノスコープが発明され,撮像から受像までを全て電子式で行う,現在のテレビ方式の原型が誕生した.その後,世界各国はテレビ放送の実用化を目指して,走査線数や毎秒フレーム数を競っていく.日本においても1940年9月の東京オリンピックに向けて,NHK技術研究所に出向した高柳らを中心に技術改良が進み,走査線数441本,毎秒フレーム数30枚という,その後の標準テレビジョン方式に匹敵する技術を1937年に既に完成させている.1938年7月に東京オリンピックの開催返上が決定した後も,テレビ放送の開始に向けた研究開発は継続された(図1).

戦後の1952年,日本の標準テレビジョン方式が電波監理委員会により決定された.1チャネル当りの帯域幅6MHz,走査線数525本,毎秒フレーム数30枚というものであった.翌年の1953年2月にはNHKが,同年8月には日本テレビ放送網が,それぞれテレビ本放送を開始した.

同じく1953年,米国ではNTSC(National Television System Committee)が開発した方式が,カラーテレビの標準方式として連邦通信委員会に承認されている.このNTSC方式を日本も採用し,1960年に日本でもカラー放送を開始した.NTSC方式は,既に普及していた白黒テレビ受像機との互換性を備えており,テレビ放送は白黒からカラーへと円滑に移行していくこととなる.

1964年10月の東京オリンピックは,日本の放送関係者が総力を挙げてテレビ放送の実現に努力した.撮像管の開発から衛星中継までの一連の機器を国産で開発し,静止衛星(シンコム3号)を利用して,五輪初の世界への生中継を達成した.東京オリンピックは,日本のテレビ技術が世界最高水準にあることを強く印象付けるとともに,日本のテレビ産業が世界に大きく飛躍していく機会ともなった.

東京オリンピックが開催された1964年,NHKは次世代のテレビとして高品位テレビの研究に着手した.当時の標準テレビの走査線数は525本で,その粗さを目立たなくするには画面の高さの6倍から7倍の距離から見る必要がある.画面に対する視角は10度程度になるため,テレビで迫力ある映像を届けることはできなかった.

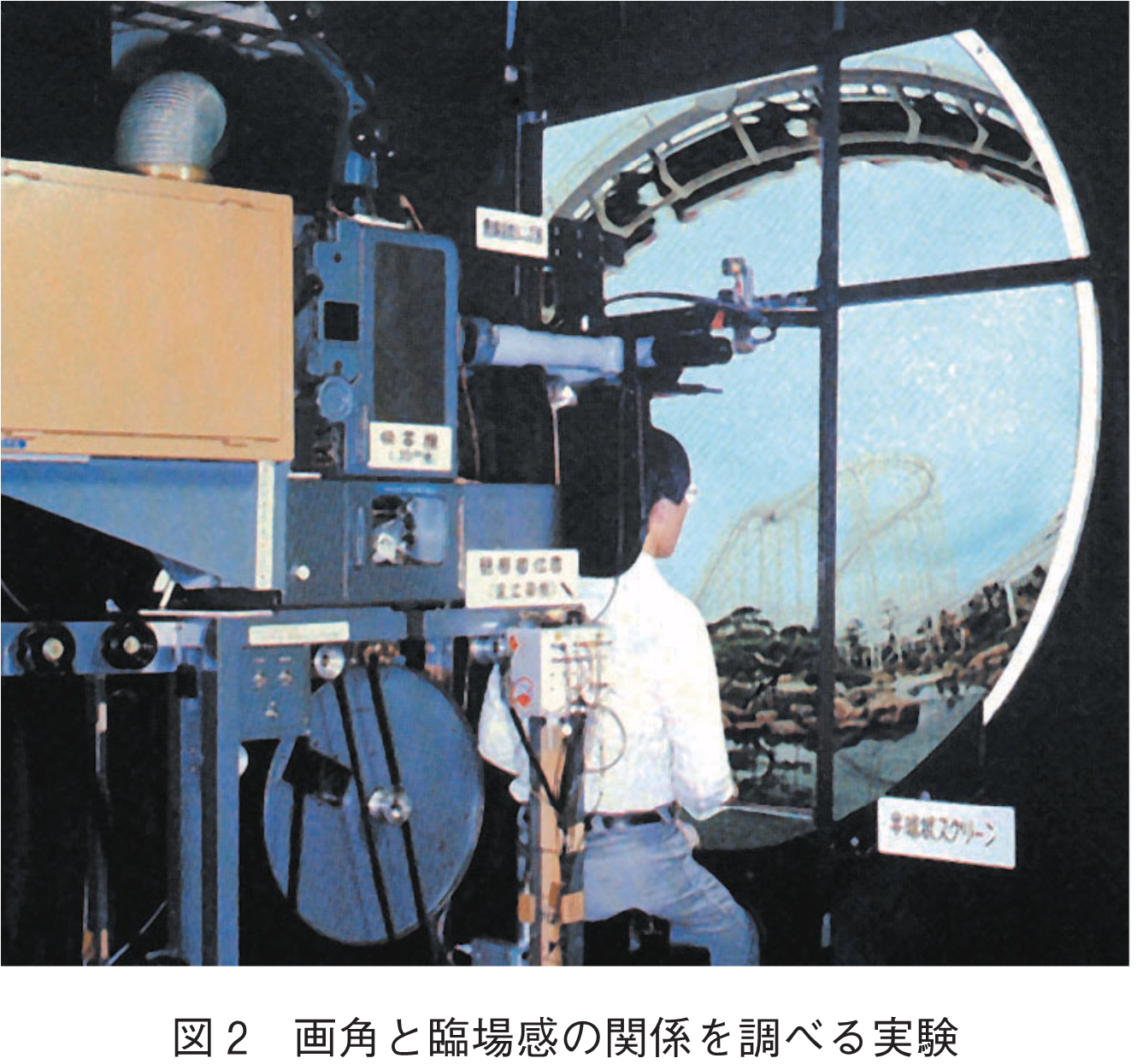

NHKは,臨場感の心理実験の結果,視角は25度以上,できれば30度以上が好ましいことを明らかにした(図2).画面のアスペクト比(横縦比)についても,評価実験の結果から横長の5:3ないし6:3が望ましいことを明らかにし,映画との互換性等から16:9に決定した.

この視角とアスペクト比から,視距離は画面高(H)の3倍の位置になる.視力1.0の人の分解能は視角1分であるため,3Hの距離では走査線1,100本以上が望ましいことになる.これに標準テレビとの互換性を加味し,走査線1,125本が導き出された(図3).2000年には1,125本方式のハイビジョンが世界統一スタジオ規格となり,ハイビジョンは世界に広がっている.

1966年,NHKは放送衛星の研究に着手した.その実現に向けた研究は多岐にわたったが,小形パラボラアンテナによる家庭用受信機,全国に効率良く電波を届ける放送衛星・管制技術,衛星放送用の12GHz帯伝搬特性の調査研究などを着実に進め,1984年に直接衛星放送サービスを世界で初めて開始した.衛星放送の開始により,それまで電波が届かなかった離島などの難視聴地域への放送サービスが可能となった.

衛星中継器の送信出力が100W程度であることに加え,小口径の家庭用アンテナでの受信であることを考慮して,伝送方式には周波数変調が採用され,一つの衛星中継器で標準テレビを一番組放送可能であった(図4).

1980年代には,放送のディジタル化に向けた研究開発が盛んに進められた.NHKは,映像・音声・データ等の情報をディジタル信号で統一的に扱い,全ての情報をディジタル信号で各家庭に伝送する統合デジタル放送ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)を1982年に提唱する.ISDBによるハイビジョン放送の実現に向けて,映像の圧縮技術と伝送技術などの研究が地道に行われた.

1990年,地上放送の帯域幅でハイビジョンを伝送できるデジタルテレビ方式DigiCipherがGI(General Instrument)社によって開発された.その後,圧縮技術はISO/IECの作業部会MPEG(Moving Picture Experts Group)で検討が進められ,1994年にDCT(離散コサイン変換)とMC(動き補償)を基本技術としたMPEG-2規格がまとめられた.欧州では,MPEG-2とQPSK(Quadra Phase-Shift Keying)変調を用いた衛星デジタル放送方式DVB-S(Digital Video Broadcasting-Satellite)が策定され,1995年から標準テレビの多チャネル放送を行っている.

一方,日本においてもDVB-S方式を基に標準テレビのCSデジタル放送が1996年に開始された.その後のBSデジタル放送(ISDB-S方式)では,ハイビジョン放送を可能とするために変調方式にトレリス符号化八相PSKを採用し,大容量化を実現している.

2000年12月に開始したBSデジタル放送は,単にアナログをディジタルに置き換えただけの放送ではない.高画質のハイビジョン放送だけでなく,複数の標準テレビを柔軟に編成する機能や5.1chサラウンド放送,データ放送を実現している.更に,EPG(電子番組ガイド),CAS(限定受信),電波を利用して受信機ソフトウェアを更新するダウンロード機能,通信との連携を図る双方向機能など,多様な信号をディジタル化して多重可能な放送へと高機能化した.

日本の地上デジタル放送は,BSデジタル放送開始から3年後の2003年12月に始まった.地上デジタル放送の日本方式(ISDB-T)においては,OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調で伝送する際の周波数帯域を13のセグメントに分割する方式が採用された.このうち1セグメントを用いて車や携帯端末など家庭以外での受信も可能とする「ワンセグ」が2006年4月に始まり,カーナビゲーションシステムや携帯電話などに受信機能が搭載されると爆発的に普及した(図5).同じチャネルでハイビジョン放送と携帯端末向けの放送を実現できるISDB-Tは,国際的にも高い注目を集め,2007年のブラジルでの放送開始を皮切りに世界に広まっている.

衛星や地上波とともに重要な放送インフラとなったのがケーブルテレビである.1960年代後半,高層建築物による電波障害対策としての大規模ケーブルテレビが登場すると普及が進み,2000年のBSデジタル放送の開始を契機にディジタル化も本格的に進展していった.更に,近年の家庭向けインターネット回線の速度上昇により,IP(Internet Protocol)伝送方式が登場するなどシステムも多様化しており,今では日本の半数以上の世帯がケーブルテレビ経由でテレビ放送を視聴するほどに広がっている.

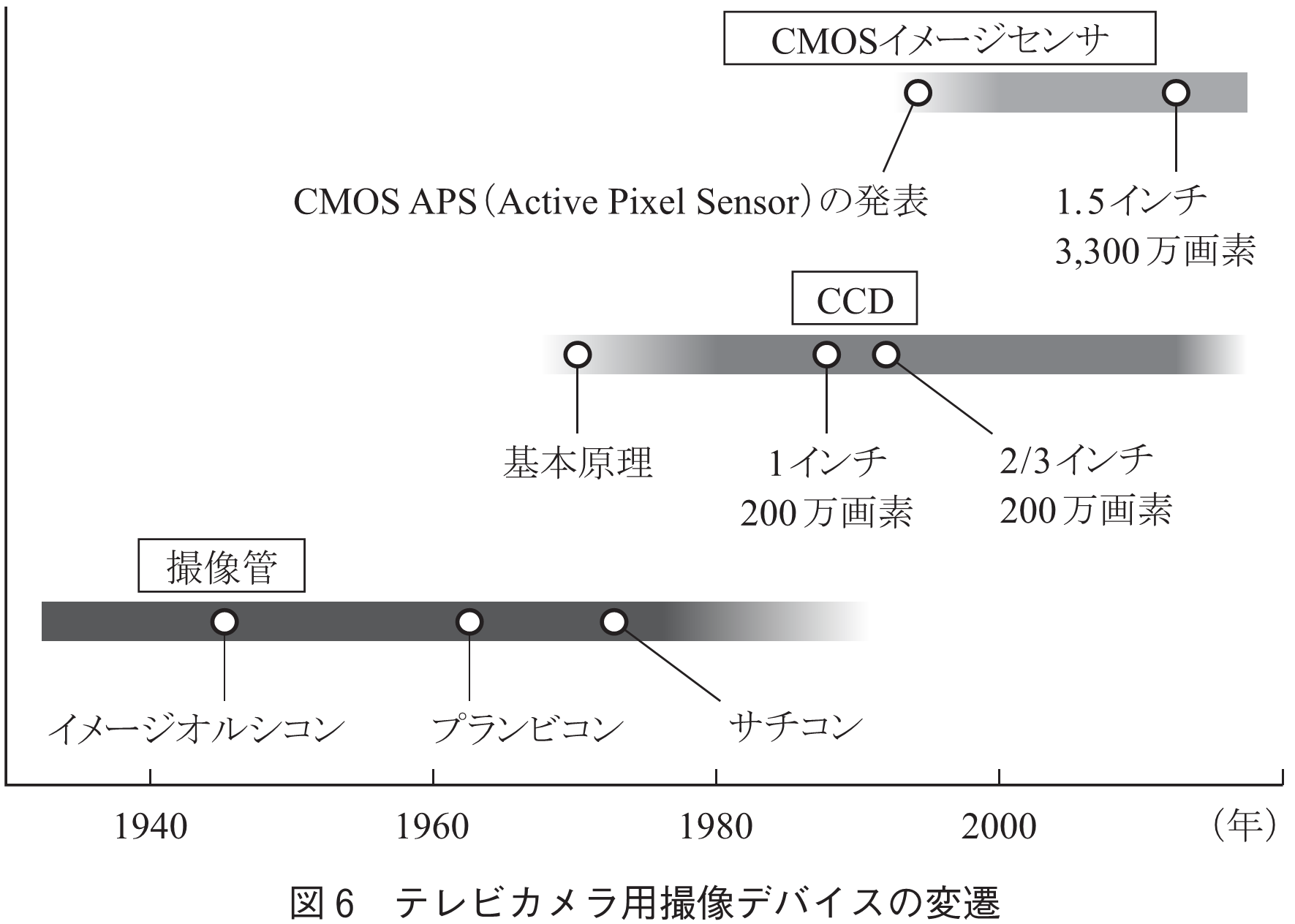

放送用カメラの撮像デバイスには,テレビ放送のれい明期から長い間,撮像管が用いられてきた.しかし,1980年代になると,固体デバイスであるCCD(Charge Coupled Device)が台頭し,現在ではCMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)イメージセンサの採用も進んでいる(図6).

1946年にRoseらによって発表されたイメージオルシコンは外部光電効果を利用した撮像管であり,1953年の我が国でのテレビ放送の開始時から長年にわたって使用された.1960年代の中頃になると,プランビコンに代表される内部光電効果を利用した小形撮像管が用いられるようになった.1970年代には,高い解像度が得られるサチコン(Saticon)がENG(Electric News Gathering)対応のハンディカメラなどに用いられ,機動的かつ効率的な番組制作に貢献した.しかし1980年代の後半になると,放送用カメラへのCCDの適用が本格化し,超高感度カメラなどの特殊な用途を除いて,撮像管はその役割を終えた.

CCDの基本原理は1970年にBoyleとSmithによって発表され,約20年の歳月を経て放送用カメラに本格的に用いられるようになった.その間にCCDの高感度化・高SN化を可能とするFloating Diffusionアンプ(1972年),相関二重サンプリング回路(1974年),埋込フォトダイオード(1981年)など,CCDの小形・高性能化と実用化に寄与する技術が生み出された.1980年代の後半から標準テレビ用CCDカメラの本格的な導入が始まり,1990年代の前半には2/3インチ(光学サイズの対角長11mm)200万画素CCDなどが開発され,ハイビジョン放送の立ち上げに貢献した.現在のハイビジョン放送でもほとんどのカメラにCCDが適用されている.

一方,CMOSイメージセンサは,当初,固定パターン雑音が多く,放送用カメラに用いられることはなかった.しかし,近年,回路技術などの進展により,固定パターン雑音の抑制が可能となり,高速駆動,低消費電力などの特長を生かして,ハイビジョンカメラだけではなく,ハイビジョンの画素数を超える4K(4,096×2,160画素),8K(7,680×4,320画素)のカメラなどに適用されている.

放送局では膨大な量の映像・音声コンテンツを扱うことから,記録装置の役割が極めて大きい.1956年に米国のAmpex社により初めて実用化されたVTR(Video Tape Recorder)は,それまでのフィルム録画に代わり,書換えが可能な画期的な映像記録装置であった.VTRは,数十年にわたって大量のコンテンツを記録できる唯一の記録装置として活用されてきた.

最初のVTRで,Ampex社は信号を周波数変調して記録するアナログ記録方式を採用することで高画質の映像記録に成功した.この方式は,磁気記録系が持つ非線形入出力特性や時間的な出力変動による再生映像信号劣化を,視覚上問題にならないレベルまで低減した.VTRはその後,家庭用も開発され広く普及したが,放送業務用の記録装置としては,高画質・高音質・高信頼性・長期保存性など多岐にわたる高性能化が要求された.これらを満たす次世代VTRとして1970年代後半にディジタルVTRの研究が始まった.規格の乱立を避けるためにSMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineering)が標準化に乗り出し,D-1以下,D-(

は数字)という名称の多くのフォーマットが規格化された.

一方,1957年,コンピュータの外部記憶装置として世界初のHDD(Hard Disk Drive)が米国のIBM社から発表された.それ以来,コンピュータの高性能化とともにHDDの小形化・大容量化が進められてきた.放送局においては,番組の生産性を向上させるために,1990年頃にHDDをベースとする編集機の導入が始まった.その後,HDDの大容量化・高速化によって,ハイビジョンコンテンツも扱えるようになり,VTRに代わって放送局内の中核を担うストレージになりつつある.

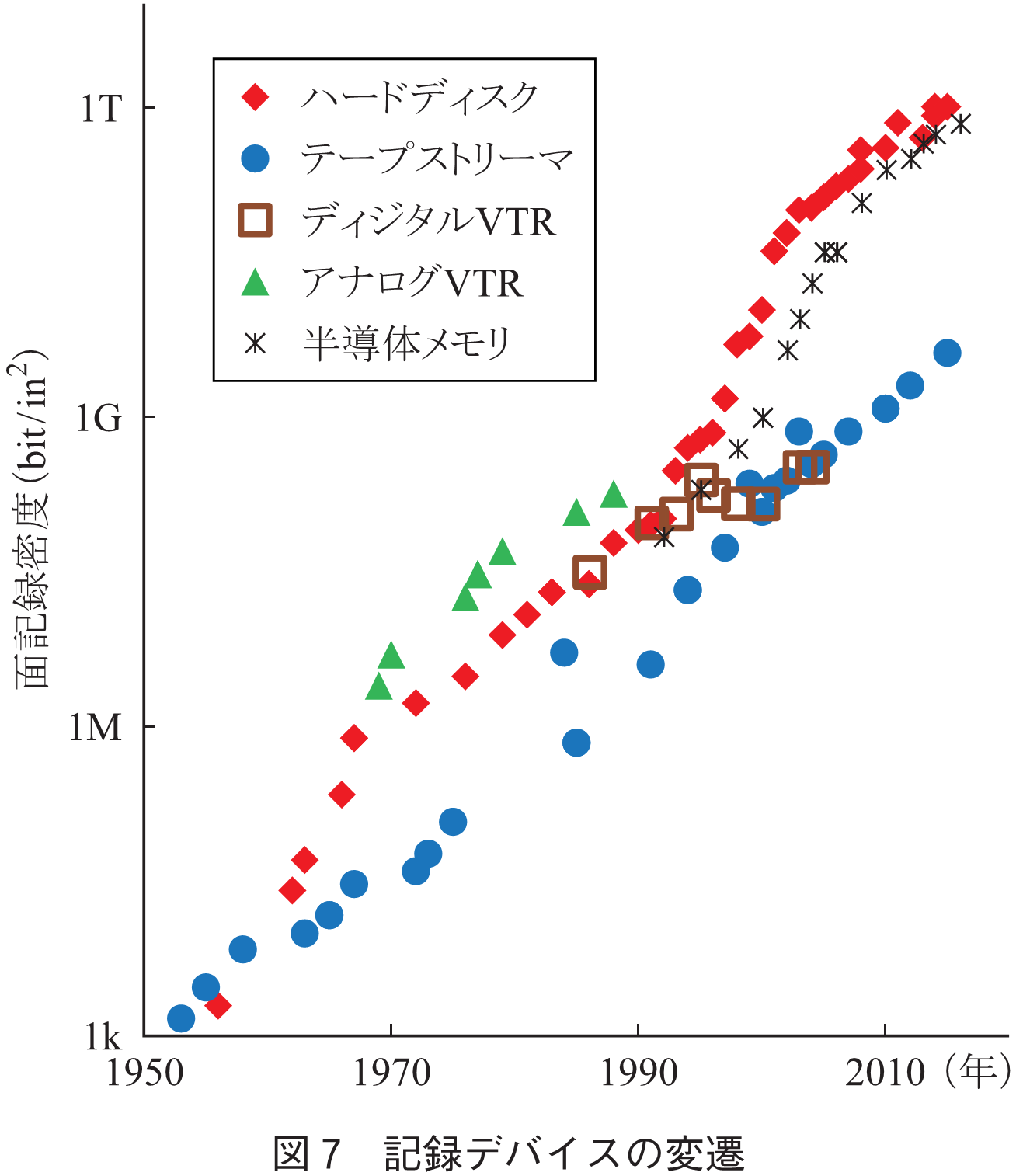

図7にVTR, HDD,コンピュータデータ用テープストリーマなど磁気記録装置の面記録密度の年次推移を示す.放送局用の新規VTRの開発は2003年のD-16(HDCAM-SR)を最後に終了しており,磁気テープの高密度化はLTO(Linear Tape-Open)やSAIT(Super Advanced Intelligent Tape)などストリーマにおいて進められた.放送局では,映像記録用としてストリーマを使用していなかったが,大容量化・高速化の進展によって,映像サーバのバックアップやデータ保存用途に導入が始まっている.1995年以降,ディスクや半導体メモリなど,いわゆる“テープレス化”を担う記録メディアを用いるカメラ一体型映像記録装置が開発されている.今後,放送と通信の連携,制作・送出機器のネットワーク化の進展に伴い,放送用記録デバイスは,それらと親和性の高いテープレス化が進んでいくものと考えられる.

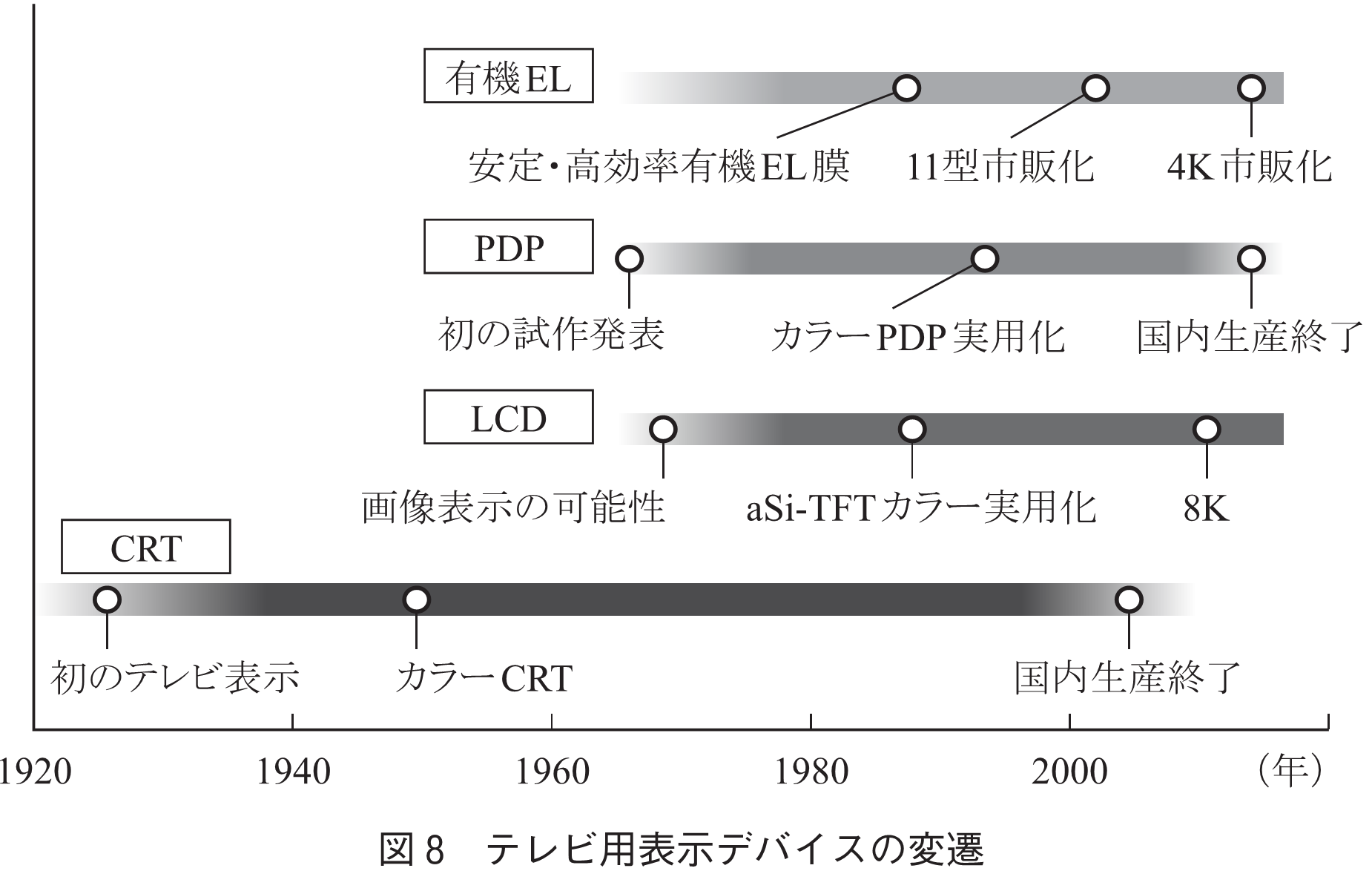

テレビ放送のれい明期から近年に至るまで,テレビのディスプレイと言えばCRT(Cathode-Ray Tube,ブラウン管)であったが,2005年頃からLCD(Liquid Crystal Display,液晶ディスプレイ)や有機EL(Electroluminescence)ディスプレイなどのFPD(Flat Panel Display,平面形ディスプレイ)が主流になっている(図8).

1897年にBraunが波形観測用として発明したCRTは,1926年,高柳により初めてテレビディスプレイとして利用された.その後,1950年のRCA社によるカラーCRTの開発や性能の進展により,テレビの市場をほぼ独占してきた.

しかし,CRTには大きさと重さという克服しがたい課題があり,1980年代以降,大画面でも薄くできるFPDが望まれるようになる.FPDの実用化に向けた開発が続けられた結果,1990年代後半からLCD,PDP(Plasma Display Panel)の実用化が徐々に進み,CRTの市場占有率は2002年頃から明らかに減少し始めた.2004年にはCRTの国内生産が終了し,2005年にはテレビの国内年間出荷台数においてFPDがCRTを上回った.

画像表示デバイスとしての液晶の可能性は1968年にRCA社により初めて示された.これを契機にLCDの開発が世界的に進められたが,テレビとして実用化されるまでには長い時間を要した.今日のLCDの主流であるaSi-TFTカラーLCDの開発と実用化(1986年)などを経て,1990年代中頃からTFT LCDの本格的な量産が開始された.その後,性能改善と大形化が進められ,今日ではテレビディスプレイとして最大の市場占有率を持つに至っている.2011年にはNHKとシャープにより,85型の8K LCDが開発されている.

PDPは1966年にイリノイ大学から初の試作発表がなされたことを契機に世界的に開発が進められ,初のフルカラーPDPの実用化が1993年に富士通により実現された.その後も性能改善が進められ,2012年にはNHKとパナソニックにより145型の8K PDPが開発されたが,LCDと比較して普及が進まず,PDPの国内生産は2013年に終了している.

有機ELディスプレイは,1987年のKodak社の開発を端緒として開発が進められ,2007年には有機ELテレビとして世界初となる11型の家庭用製品がソニーから市販された.その後,2013年にはSamsung社とLG社からハイビジョンテレビが,2014年にはLG社から4Kテレビがそれぞれ発売されている.有機ELディスプレイは応答が早く,引き締まった黒を表現可能であることから,放送業務用のモニタとしても導入が始まっている.更に,プラスチック基板を用いた有機ELフレキシブルディスプレイの実現に向けて,長寿命化などの研究開発が活発に進められている.

放送技術はオリンピックとともに発展を遂げてきたといわれる.幻となった1940年の東京大会に向けて日本のテレビ放送の研究が本格化し,1964年の東京大会は世界への生中継,スローモーションVTRの実現などから「テレビオリンピック」と呼ばれた.その後,ハイビジョンは1984年ロサンゼルス大会での初の生中継を経て世界に広がり,2008年の北京大会からは全ての国際信号(用語)がハイビジョンとなっている.

日本の放送技術は,そのれい明期から現在に至るまで世界の放送業界を先導しており,2020年東京大会でどのような放送・サービスを実現するか,世界の注目が高まっている.更に,2020年に向けて放送だけでなく通信等のインフラ整備が急速に進むことから,その先の時代のテレビ放送・サービスの展望を描くことが,放送の研究開発に携わる者にとっての責務となっている.NHKでは,本稿で紹介したシステムやデバイス技術のほかにも,人工知能により映像・音声を解析する番組制作支援技術やインターネットを活用したサービス,将来の立体テレビ放送に向けた技術などの研究を進めている.

今後も人々の安全・安心と豊かな生活に資する社会インフラとして,テレビ放送をより一層発展させていくため,放送・通信事業者,大学・研究機関,メーカ等が連携し,放送技術を更に進展させていきたいと考える.

(1) テレビは進化する―放送技術発達小史(改訂版),NHK放送技術研究所(編),2010.

(2) 栗田泰市郎,“放送用デバイス技術,”電子情報通信学会「知識ベース」,14群,1編,5章,5-2, pp.8-13, June 2010.

(平成29年3月30日受付 平成29年4月25日最終受付)

■ 用 語 解 説

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード