|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

宇宙に対する人類の理解の多くは観測的手法によってもたらされてきた.イタリアのGalileo Galilei(1564~1642)が望遠鏡を用いて宇宙を初めて観測したのは1609年のことである.そこで彼が発見したのは,月のクレーターや,金星の満ち欠けと見た目のサイズの変化,木星の衛星などであり,当時の地球中心の宇宙観に大きな変革を迫るものであった.それ以来400年余りの近代天文学の歴史において,学問の進展は望遠鏡の性能の向上により支えられてきた.それは単に望遠鏡の大形化や高感度化にとどまらず,可視光以外の電磁波を捕らえる取組みをも含んでいる.

地球の大気は,可視光領域以外にも電波領域に対して透明である.そこで,宇宙から到来する電波を捕らえることで宇宙を理解しようという学問が発展した.これが電波天文学である.

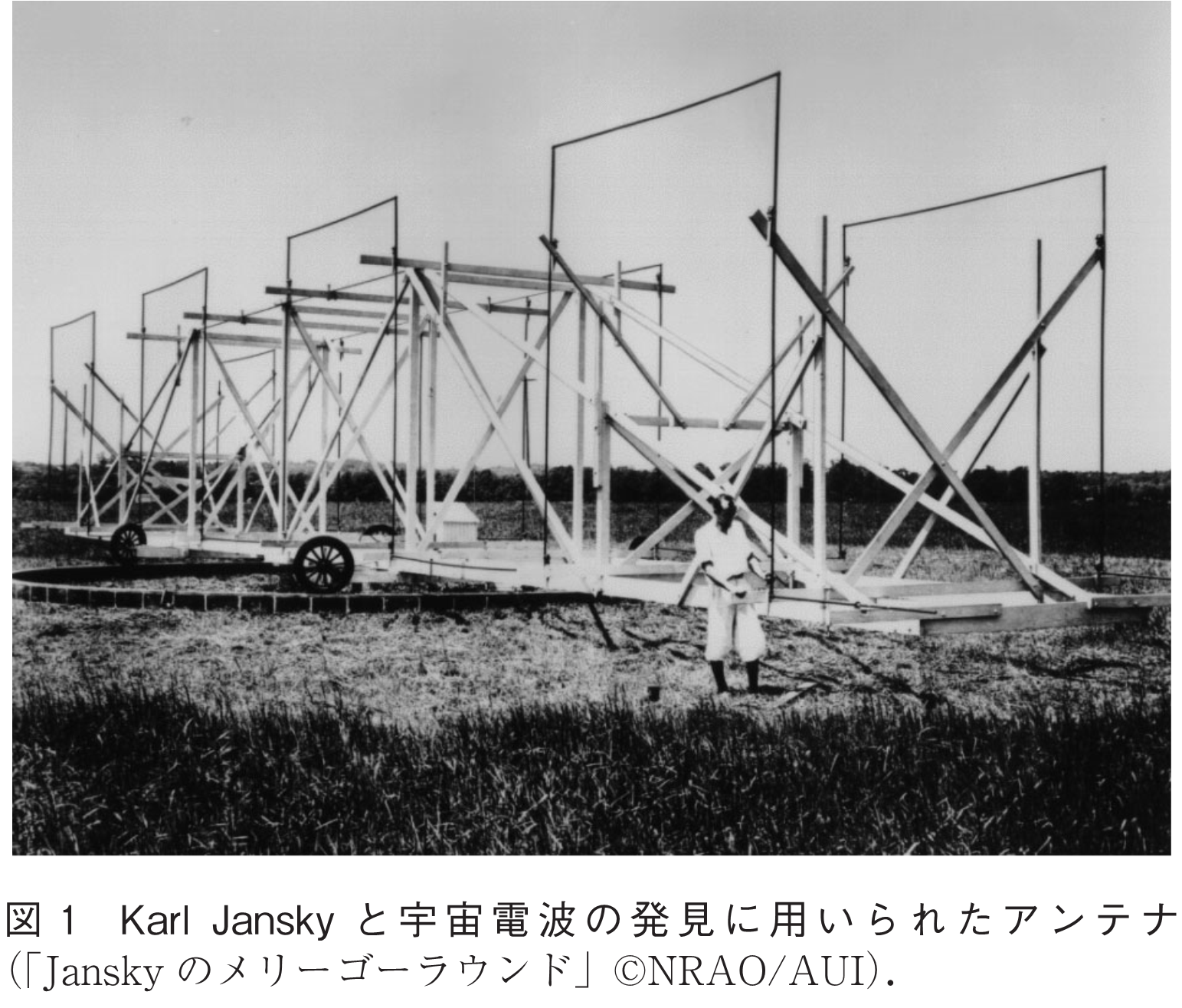

電波天文学の始まりはある種の偶然によっている.アメリカの電波技師,Karl Jansky(1905~1950)は1931年8月,ATTベル研究所の職員として大西洋横断電話線の電波雑音(20.5MHz)の調査中に不思議な電波を発見した.この電波の強度が極大となる周期は23時間56分,すなわち1恒星日であり,この電波が地球外起源であることを示唆していた.そして,方位角方向のみ駆動可能な簡単なアンテナを用いて,最も電波が強いのが銀河系の中心方向であることを特定した.これが宇宙電波の発見である(図1).氏は評価が追い付く前に早逝したが,成果としては宇宙X線源の発見(2002年ノーベル物理学賞)に比肩するものと言えよう.氏の成果をたたえて電波強度の単位にはjansky(1Jy10-26W・m-2・Hz-1)という名前が付けられている.

Janskyによる宇宙電波の発見に影響を受けたアメリカの電波技師,Grote Reber(1911~2002)は1937年,自宅の裏庭に電波望遠鏡(直径9m,子午儀)を自作して観測を開始した.宇宙電波が熱放射であれば高周波が有利と考えて3.3GHzの観測を試みたが検出に失敗,次第に観測周波数を下げ,1939年にようやく160MHzの電波を捕らえてJanskyの発見を確認した.そして1941年には北天の電波源の分布の調査を終了した.低周波の方が強いこの電波連続波の正体は,当時まだ存在が知られていなかった銀河シンクロトロン放射(用語)であった.天文学者ではない氏が執筆した論文は,世界初の電波天文学の論文となった.

電波という新しい観測チャネルを手にした人類は戦後,Martin Ryle(1918~1984)による電波干渉計の発明(1974年ノーベル物理学賞)と,それによる電波銀河(用語)の発見・光学同定,Arno Penzias(1933~)とRobert Wilson(1936~)による3K宇宙背景放射の発見(1978年ノーベル物理学賞),John Mather(1946~)とGeorge Smoot(1945~)による宇宙背景放射の揺らぎの発見(2006年ノーベル物理学賞),Antony Hewish(1924~)によるパルサー(用語)の発見(1974年ノーベル物理学賞),Russel Hulse(1950~)とJoseph Taylor Jr.(1941~)による連星パルサーの発見と重力波の間接的検出(1993年ノーベル物理学賞),太陽系外惑星(パルサー惑星)の発見,多数の星間分子の発見などの先駆的な成果を次々と生み出した.ここでもPenziasとWilsonは天文学者ではなく電波技師であったことは特筆に値する.このように,新たな技術を深く追求することで新たな科学成果が得られることは歴史が証明している.

これらの重要な科学的成果をもたらした,宇宙からの電波を観測するための装置が電波望遠鏡である.可視光が短波長端(紫:0.4µm)と長波長端(赤:0.8µm)とでたかだか2倍(音でいうと1オクターブ)程度の違いしかないのに比べ,電波天文観測に用いられる波長帯は短波長端(0.3mm)と長波長端(30m)とで5桁に及ぶ差異がある.このため,一口に電波望遠鏡と言っても同一の装置で全ての波長帯をカバーすることは不可能であり,周波数帯ごとに異なる電波望遠鏡が用いられている.

電波望遠鏡は大きく「単一鏡」と「干渉計」に分かれる.単一鏡は通常の通信用パラボラアンテナと似た形状で,構造面でミリ波用としては口径100m程度が大形化の上限である.一方の干渉計は,複数のアンテナで検出した信号を電気的に集光(相関処理)することで,アンテナの間隔とほぼ同じ口径の単一鏡に相当する解像度を実現する.ケーブルや光ファイバなどを用いて結合して実時間的に信号を処理するものを「結合型干渉計」,それぞれのアンテナに時間標準を持ち,信号とともに記録したものを後日持ち寄って処理するものを「超長基線干渉計(VLBIVery Long Baseline Interferometer)」と呼ぶ.一つないし複数のアンテナを宇宙に持つ場合には「スペースVLBI」と呼ばれる.

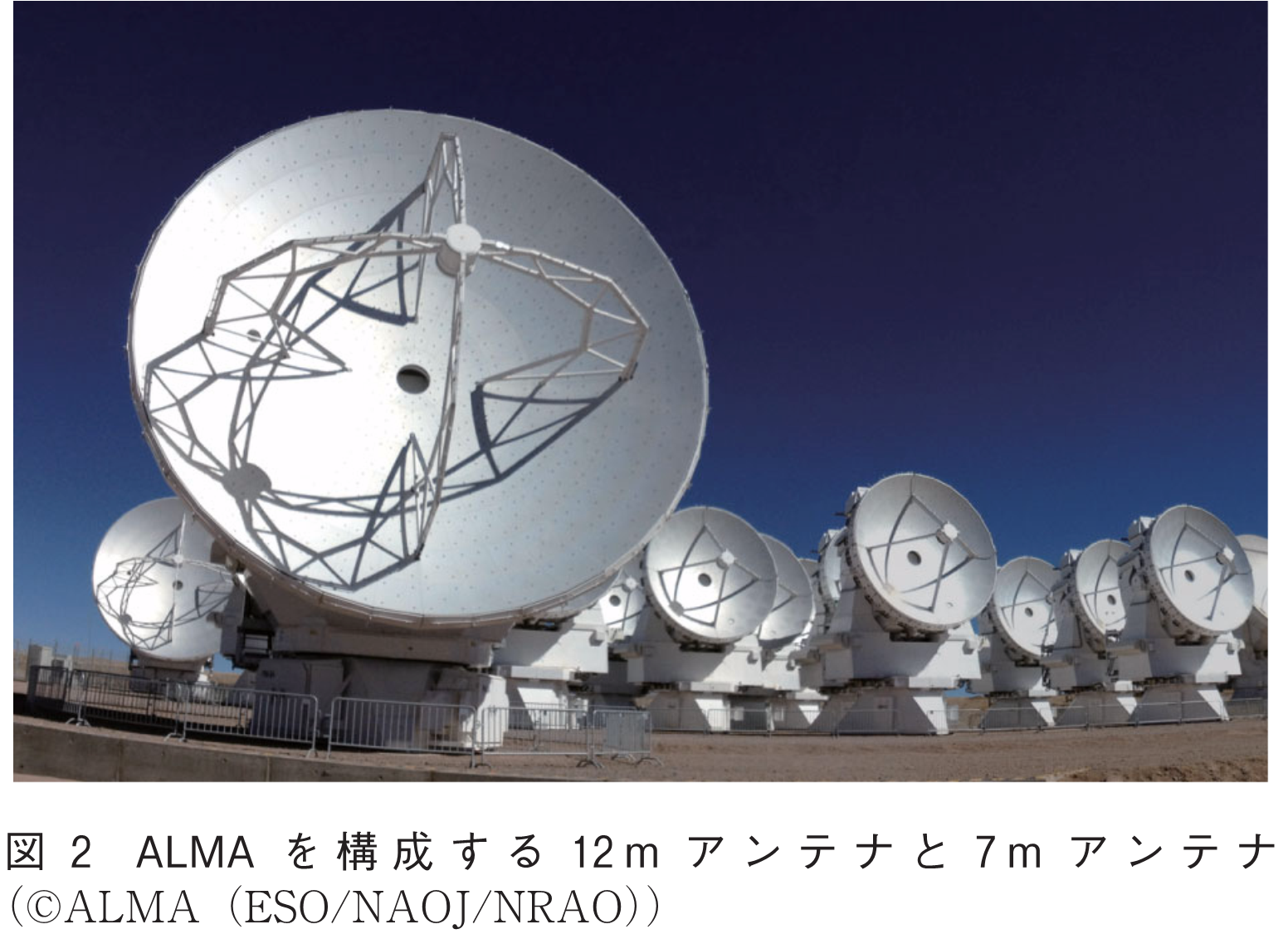

電波としては最も周波数の高いミリ波・サブミリ波帯では,究極的な電波望遠鏡がチリのアタカマ高地に完成して2013年から本格運用を開始した.これが「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA: Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)」である(図2).50基の12mアンテナから成る12mアレーと,12基の7mアンテナから成る7mアレー,4基の12mアンテナを単一鏡として運用するトータルパワーアレーの3種類のアンテナ群から成り,これら66基のアンテナ群を組み合わせて様々な空間周波数成分を取得することで,電波天体の精細かつ高品位な観測を実現する.重量約100tの個々のアンテナは全数可搬式で,これらを最大で16kmの範囲に展開して光ファイバで信号を結合させることで,口径16kmの電波望遠鏡に匹敵する解像度を実現できる.科学運用は,国立天文台を中心とした東アジアと,アメリカの国立電波天文台を中心とした北アメリカ,及び欧州南天天文台が担っている.

一方,センチ波帯での電波望遠鏡としてはアメリカの国立電波天文台のJVLA(Jansky Very Large Array)が有名である.映画「コンタクト」にも登場したこの望遠鏡はALMAと同様に干渉計であり,アメリカ・ニューメキシコ州に設置された27基の25mアンテナは最大で36kmの範囲に展開することができ,口径36kmの電波望遠鏡に匹敵する解像度を実現することができる.

VLBIの代表的なものには国立天文台が運用するVERA(VLBI Exploration of Radio Astrometry)がある.水沢(岩手県),入来(鹿児島県),小笠原(東京都),石垣島(沖縄県)の4局に設置された20mアンテナを組み合わせることで,口径2,300kmの望遠鏡と同じ解像度を実現することができる.そして,三角測量の原理で銀河系内の電波天体の距離と運動をこれまでにない高い精度で測定し,銀河系の真の姿を明らかにすることを目指している.同時に,測地VLBIによって日本列島周辺の広域地殻変動を監視することもできる.

大気による吸収などの影響を避けるために大気圏外から観測を行う取組みも進められている.その代表例が,2009年に打ち上げられたHerschel宇宙望遠鏡である.太陽―地球系のラグランジュL2点に軌道投入された重量3.4tのこの衛星は口径3.5mの主鏡を持ち,地球上では観測することの困難な55~672µmの波長帯で宇宙を広域観測した.

以上で紹介した電波望遠鏡は,天体からの微弱な電波を集めるためのアンテナと,信号を周波数変換・増幅するための受信機,信号の周波数成分を分離するための分光器などから成る.

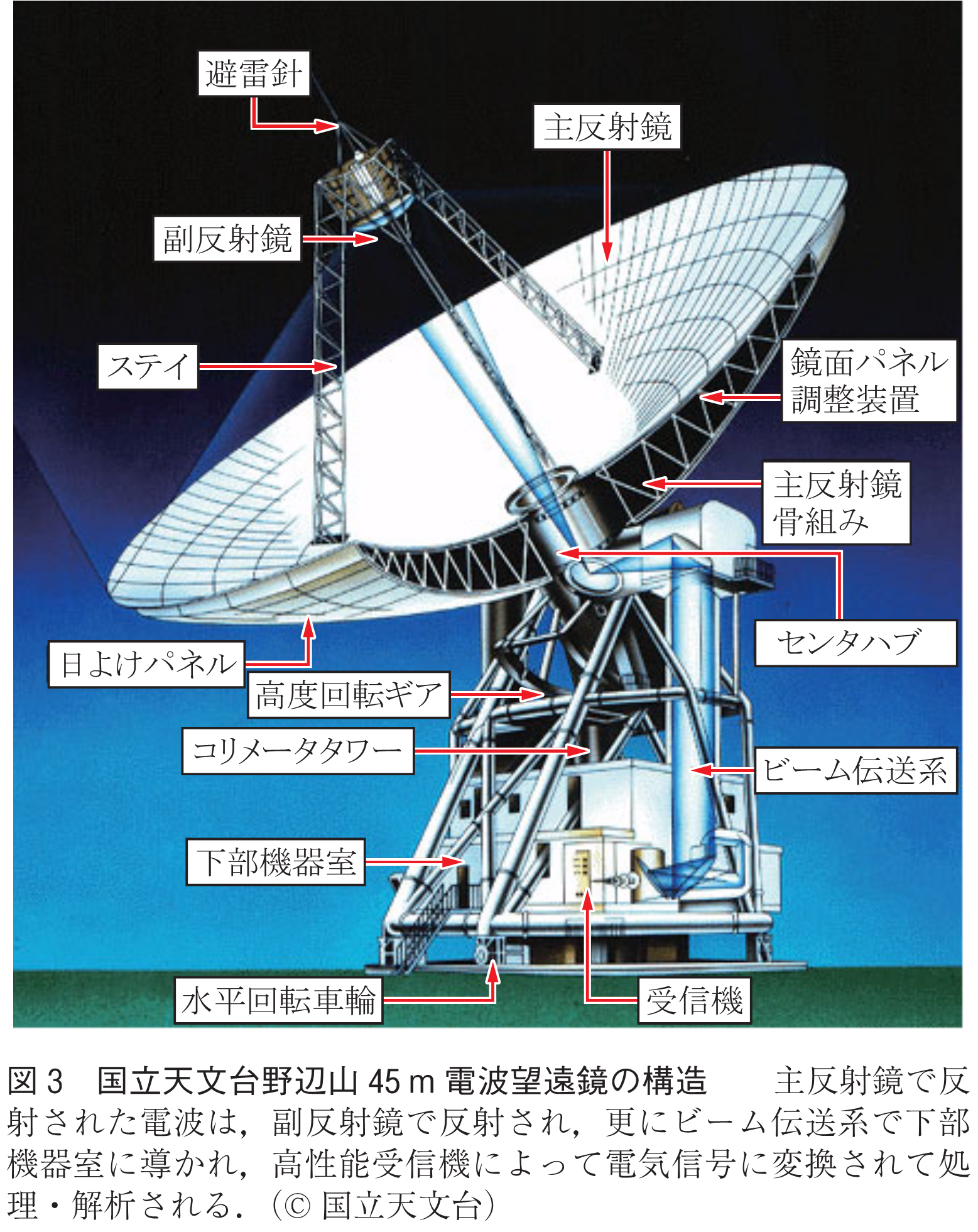

電波望遠鏡の構造を図3に示す.ここに示したのは国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45m電波望遠鏡で,1982年の完成以来,ミリ波帯での世界最高性能を維持し続けてきた.アンテナの姿勢変化に伴う主鏡の重力変形が別の放物面を構成するように設計するホモロガス変形法や,巨大な構造体を正確に所定の方向に向けるためにマスタコリメータに構造を追従させる方式,主鏡骨組を断熱材で覆い通風させることで熱変形を抑制する方式など,多くの画期的な新規技術を開発・投入した.これらが評価されて2017年にはIEEEマイルストーンに認定された.

アンテナの性能は口径と鏡面精度などによって記述される.電波天文観測のためには鏡面誤差は観測波長の20分の1程度に抑える必要がある.例えば波長1mmのミリ波を観測するためには,鏡面誤差は50µm程度以下でなければならない.

重力や熱などによる変形を避けるため,ミリ波・サブミリ波望遠鏡の主鏡面は,高精度に加工された鏡面パネルを,熱変形の小さな支持構造で支える構成になっている.支持構造には炭素繊維強化プラスチック(CFRP)やインバーを用い,背面を日除けパネルで覆うのが一般的である.

通信用のアンテナの性能は利得に代表されるが,電波望遠鏡では雑音の元となるサイドローブやスピルオーバを抑えることも重要である.

ミリ波・サブミリ波帯における受信は,コヒーレント受信と非コヒーレント受信に大別される.コヒーレント受信においては,おおむね100GHzを境に,高周波側ではミクサを用いた周波数変換が行われ,低周波側ではHEMT(High Electron Mobility Transistor, 高電子移動度トランジスタ)アンプ等の低雑音アンプで直接増幅が可能である.

今でこそ衛星放送受信用変換器や携帯電話,自動車レーダ等に使われているHEMTだが,当初から量産家電市場向けの製品化プランがあったわけではない.1985年に野辺山の45m電波望遠鏡に最初の製品が搭載され,その後は世界の主要な電波望遠鏡に搭載されるようになった.「低温環境での低雑音性能と動作安定性という当時のHEMTの唯一の長所を活かせるニッチマーケットに開発初期にめぐり合えたことは,その後のHEMTの発展にとって決定的に重要な意味を持ったと思う.」と富士通研究所の三村氏は述懐している(1).

(1) コヒーレント受信とSIS素子

ALMAにはバンド1(31~45GHz)からバンド10(787~950GHz)までの10種類の受信機が搭載される(一部予定)が,低周波側のバンド1とバンド2(67~90GHz)がHEMTアンプであるのに対し,直接増幅の難しいバンド3(84~116GHz)以上の周波数帯ではSIS素子を用いた周波数変換が行われている.ALMAでは,天体からの信号と局部発振(LO)信号とをミクサで混合して4~12GHzの中間周波(IF)信号を生成する.

SIS素子は電流―電圧特性が強い非線形性を持ち変換効率が高いこと,4K程度の低温で動作させるために雑音が極めて小さいこと,他の非線形素子と比べて低電力で駆動できるなどの利点を持ち,電波天文用の周波数変換素子として広く用いられている.その名称は,構造が超伝導体─絶縁体─超伝導体(Superconductor-Insulator-Superconductor)であることに由来する.

従来SIS素子には超伝導体にはNbが,また絶縁体にはAl酸化膜(AlO)が用いられてきた.Nb接合を用いたSISミクサはミリ波帯では量子限界に迫る低雑音を示すが,サブミリ波帯での利用には多くの課題がある.まず,SISミクサの動作周波数の上限は電極に用いた超伝導材料自身の物性(ギャップ周波数)により制限され,Nbを用いたSIS受信機の雑音はNbのギャップ周波数(700GHz)を超えると急激に増大する.これは,超伝導状態の電子対が入射信号により破壊されることで超伝導性が失われてNb伝送線路の損失が急激に増大するからである.また,動作周波数が高くなると,ミクサ素子の常伝導抵抗と接合容量の積によって決まる遮断周波数を上げるためには微小面積と数十kA/cm2以上の高臨界電流密度を持つ素子が必要とされる.ALMAの最高周波数帯であるバンド10(787~950GHz)用のSISミクサの実現に向けて,国立天文台では1.2THzまで動作するNbTiNを用いたSIS素子の開発が進められた(2).現在これはALMAの受信機システムに組み込まれ,観測に使用されている.

(2) 局部発振信号へのフォトニクス技術の応用

ヘテロダイン受信(用語)に用いる局部発振信号は強度と位相において安定している必要がある.ALMAのような大規模な干渉計においては,100GHzに及ぶような高周波信号を各アンテナにケーブルで長距離伝送することは不可能である.そこでALMAでは光ファイバによる伝送とフォトニクス技術の応用によって,距離の離れた多数のアンテナに局部発振信号を安定して供給することに成功している(3).

(3) 非コヒーレント受信とボロメータ

電磁波をエネルギーを持った粒子として捕らえる非コヒーレント受信の一つにボロメータがあり,ミリ波・サブミリ波領域においても,集積性に優れることから多素子のカメラを構成するのに用いられる.ボロメータそのものは広帯域であることから,周波数を選択するためにはフィルタなどの前置光学系が用いられる.構造としては電波吸収体と温度センサと熱浴から成り,高感度化のためには電波吸収体を薄膜化する必要がある.

ボロメータの温度センサとして電波天文用に最近よく用いられているのが超伝導転移端センサ(TES: Transition Edge Sensor)である.これは,超伝導物質がある温度(超伝導転移温度または臨界温度)を境として,常伝導状態から超伝導状態,あるいはその逆方向に数mK以内で急速に相転移を起こす性質を利用した超高感度な熱量計である.

誘電体基板と超伝導膜一層から構成される力学インダクタンス検出器(MKID: Microwave Kinetic Inductance Detector)と呼ばれる超伝導検出器も同様に多素子のカメラを構成するのに用いられる.

最近では低消費電力かつ原理的にサブミリ波帯まで動作可能な超伝導パラメトリック増幅器,低損失かつ柔軟なリボン導波路などの新技術が次々に出現している.これにより,電波天文観測装置の高性能化・多機能化・簡素化・小形化に向けた技術革新が期待されている.その一環として,オンチップ超伝導フィルタバンクとMKID検出器を用いた超広帯域サブミリ波分光撮像装置(DESHIMA: Delft SRON High-redshift Mapper)の開発が進められており,望遠鏡に搭載した評価試験が計画されている.

受信した電波を周波数成分に分離するのが電波分光器の役割である.従来,フィルタバンクや音響光学型分光器,ディジタル分光器などが用いられてきた.

電波天文学の黎明期から使われてきたフィルタバンクは,多数の狭帯域フィルタでIF信号を切り出すもので,最も単純なものと言えよう.

音響光学型分光器では,IF信号が圧電素子によって超音波に変換され,音響光学型偏向素子に疎密波を形成する.そこに平行な単色レーザ光を照射すると,超音波の疎密パターンによってレーザ光が回折され,CCDのようなイメージセンサによって捕らえられる.

ディジタル分光器では,IF信号はA-D変換器でサンプルされ,ディジタル化され,自己相関・フーリエ変換によって周波数成分が得られる.ディジタル分光器は周辺の環境変化に関係なく安定して動作するだけでなく,様々な帯域と周波数分解能を実現できる点に特徴がある.

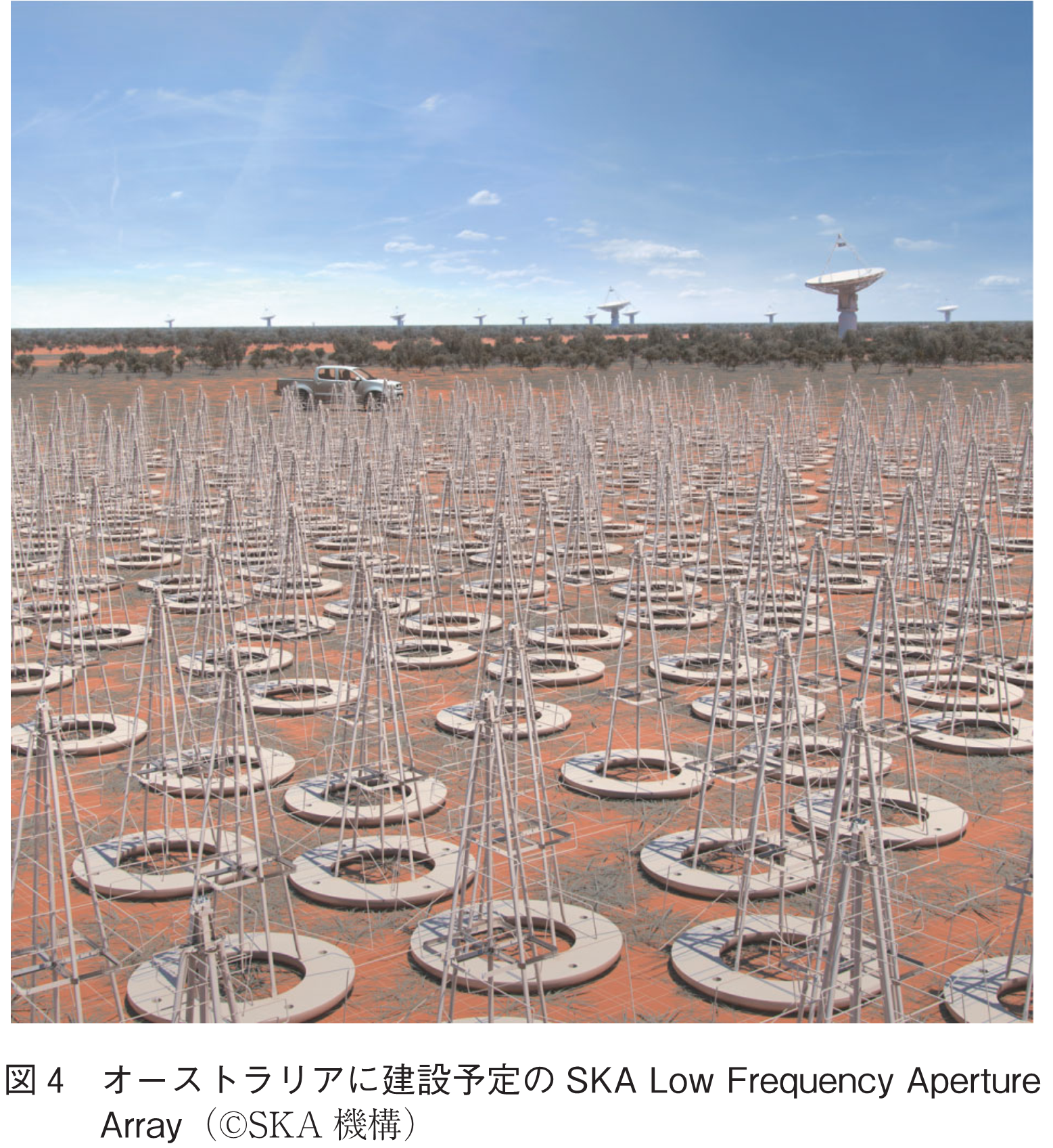

以上では電波望遠鏡とその関連技術について,主としてミリ波サブミリ波の日本での事例を中心に紹介した.世界的には50MHz~14GHzまでの比較的低周波の電波領域をカバーする究極的な電波望遠鏡の建設計画も進められている.それがSKA(Square Kilometre Array)計画である(図4).宇宙の暗黒時代から初代天体形成―宇宙再電離に至る宇宙初期の研究や,パルサーを用いた重力波の検出及び全天重力波マップの作成などが可能になると期待されている.計画は現在オーストラリアと南アフリカとイギリスを中心とする10か国の国際協力によって進められており,既にオーストラリアと南アフリカにそれぞれ中高周波帯と低周波帯の実験機が設置されている.

この計画の装置開発におけるキーワードは「高信頼性」「低電力」「低コスト」である.この計画における現在の日本の位置付けはオブザーバであるが,2008年に日本SKAコンソーシアムが結成され,現在200名近い科学者・技術者が参加して研究者レベルでの活動を行っている.活動の中心は科学検討班と技術検討班が担っており,技術検討班では既存装置によるセンチ波天文学の実践や,SKA試験機などへの実装,更には広帯域フィードやダイレクトサンプラ,高速A-D変換器,ディジタル信号処理(FPGAボード),ソフトウェア開発(トモグラフィー)などの分野で技術開発に取り組んでいる(4).

SKA機構は日本の産業界にも期待しており,特にメーカ等が保有する情報通信技術での貢献が期待されている.具体的には,高機能新素材(カーボンナノチューブ,炭素繊維,低損失光ファイバ),送電(スマートグリッド,低損失送電システム(HVDC送電),蓄電技術),高信頼性民生品,省電力スパコン,運用ノウハウ,高性能産業用ロボット(遠隔地対応等)の分野が挙げられている.SKA計画のホームページ(http://skatelescope.org/)には企業向けのページが整備されているので,詳細についてはそちらを参照されたい.

一方,アメリカの国立電波天文台を中心に,次世代巨大干渉計(ngVLANext Generation Very Large Array)の検討も進められている.主に,ALMAで捕らえた原始惑星系円盤の中心星及び円盤そのものの形成過程を解明することを目指す.SKAが宇宙再電離や重力波などの物理学の発展に主眼に置いた望遠鏡で,ngVLAは天文学の発展を主眼に置いた望遠鏡であると言われている.ngVLAに求められる技術開発は,ほぼSKAと同じであり,この相互関係と連携は強い.JVLAで培ってきた技術が,SKAそしてngVLAとつながっていく.

以上で見たように,情報通信技術の進展を背景に,従来は困難であったミリ波・サブミリ波帯での宇宙観測が精力的に行われるようになってきている.更に,戦後間もなく発展した比較的低周波での電波天文学も,SKAとその実験機の建設により新しい段階を迎えている.

その一方で,電波天文学の継続的発展が今後にわたって保証されているわけではない.他の電波利用業務とのすみ分けに常に頭を悩ませてきた.

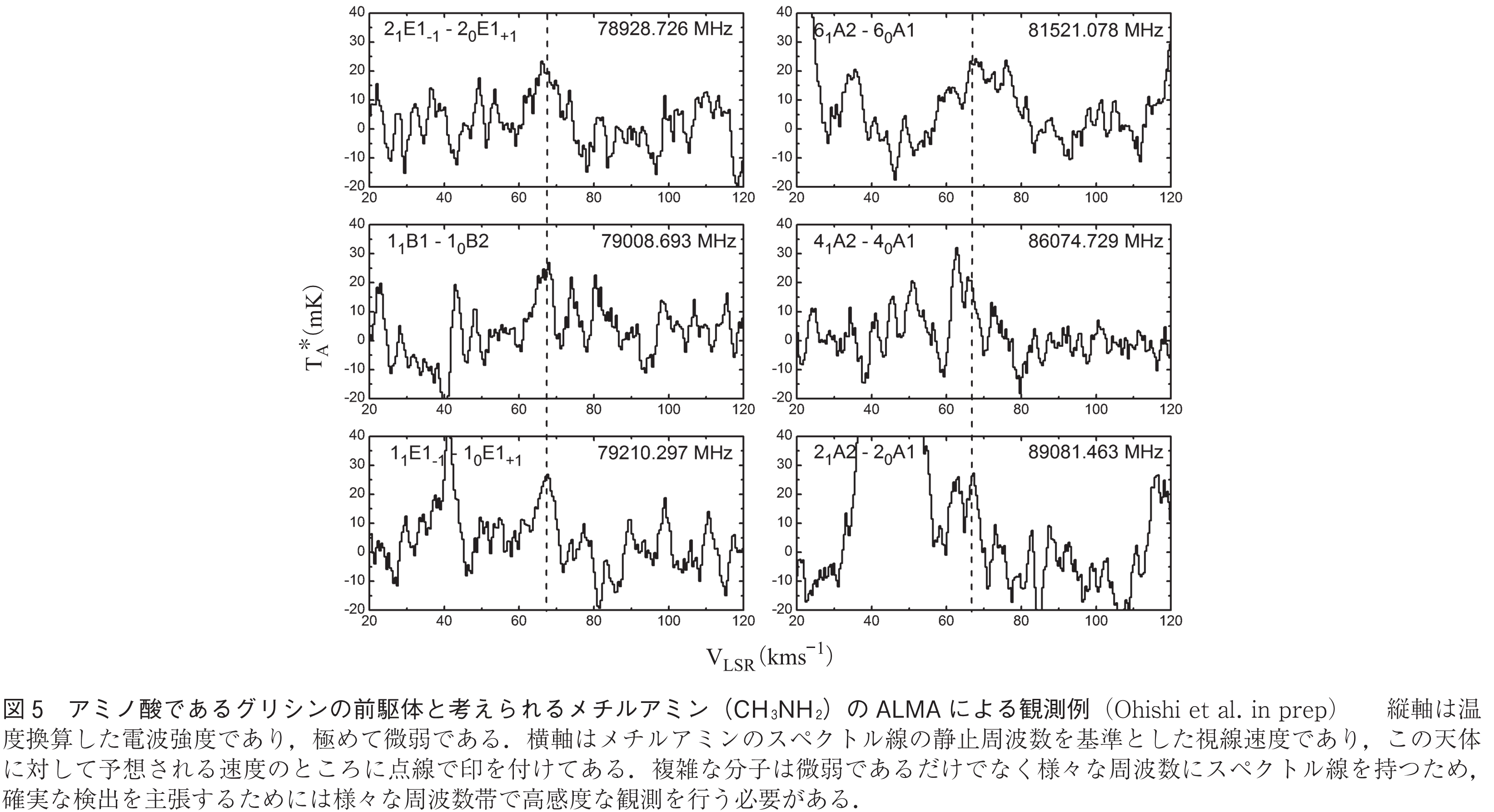

電波天文学を電波利用の一つの業務として捉えると,他の電波利用業務とはかなり性格を異にしている.というのも,電波天文学は完全に受動的であり,通信業務などでは送信の信号出力を上げるのと受信の雑音を下げるのとはほぼ等価な意味を持つのに対して,電波天文学においては受信の雑音を下げるしか解はない.また,電波天文学においては全ての周波数は独立の情報を持つ.特にスペクトル線観測は,基本的には他の周波数で代替できるものではない.有機分子などは多数の微弱なスペクトル線を持ち,これらの強度を総合的に解析することで初めて検出と認定される(例として図5).また,遠方天体では宇宙膨張の効果でスペクトル線は赤方偏移して観測され,静止周波数とのずれを測定することで天体までの距離(すなわちその天体のある場所の宇宙年齢)を探ることができる.

周波数保護においても先端技術は鍵となる.電波干渉をなくすことは,電波を利用するものの責務である.加えて,電波天文のための周波数帯の保全と,電波天文観測との地理的・時間的な分離を行うことが必要である.2~30MHzの広帯域電力線搬送通信(PLC),3~10GHzの超広帯域無線(UWB),76GHz・79GHzの車載レーダなど,電波天文にとっての新しい脅威が加わりつつある.電波の周波数という資源をルールにのっとって共用することを,改めて関係諸氏にお願いしたい.

(1) 三村高志,“開発秘話:HEMT (高電子移動度トランジスタ),”SEMI News, vol.25, no.3, pp.24-25, July-Sept. 2009.

(2) 小嶋崇文,“ALMA Band 10低雑音広帯域SISミキサの開発,”天文月報,vol.107, no.11, pp.630-638, Nov. 2014.

(3) 木内 等,“特集「宇宙を探る巨大な目ALMAを支える電機・電子技術」4.ALMAの基準信号を生成するフォトニック技術,”電学誌,vol.130, no.4, pp.221-224, April 2010.

(4) 日本Square Kilometre Arrayコンソーシアム技術検討班,“SKAエンジニアリングレポート,”2016.

(平成29年6月30日受付 平成29年7月21日最終受付)

■ 用 語 解 説

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード