|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

スマート無線研究専門委員会

周波数共用

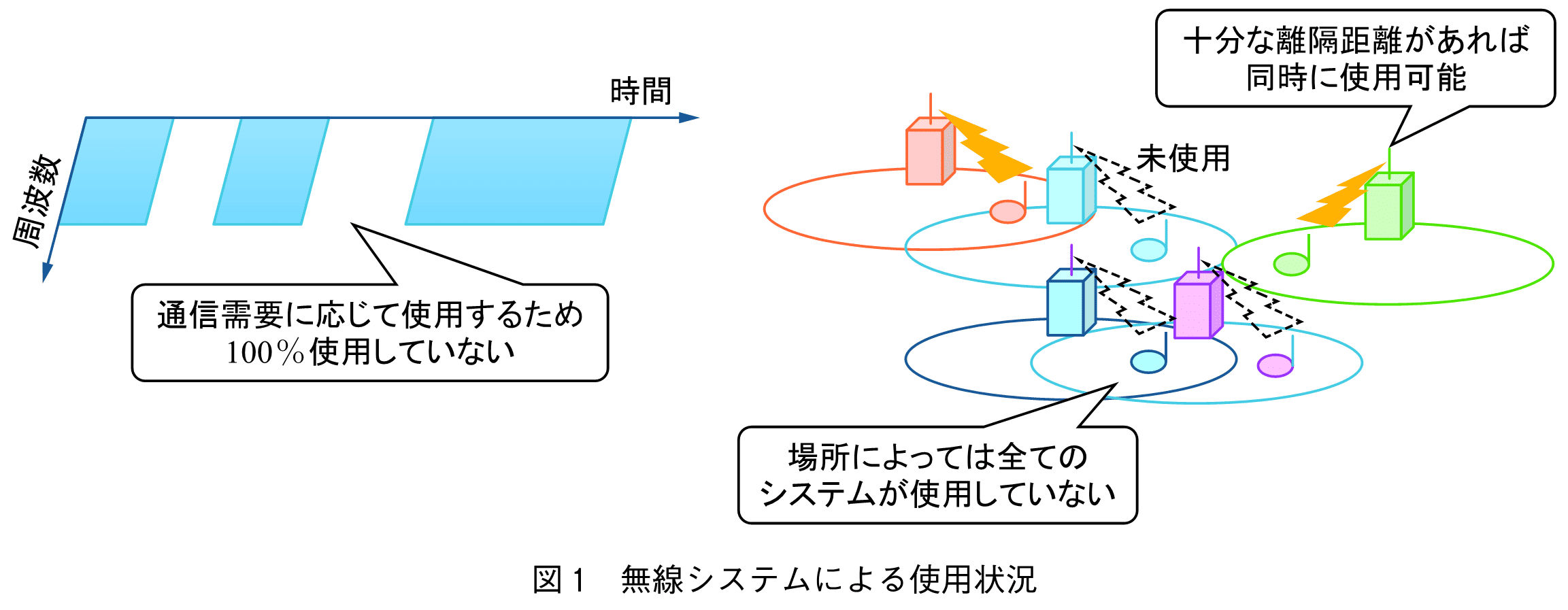

無線通信では,あらかじめ決められた周波数帯域を用いて通信を行う.使用する周波数帯域を増やすことで,通信速度や容量を向上させることができるが,大半の周波数は既に使用されており,追加で割当を行うことができるだけの十分な空き帯域がマイクロ波帯では存在しない.一方で,無線システムは,図1のように時間や場所によっては通信しておらず,周波数帯域を100%使用していない.そこで,一時的に使用されていない周波数帯域を別の無線システムが二次利用する周波数共用が検討されている(1).同一の周波数帯域を複数の無線システムが時間や場所で共用することで空き周波数帯域を有効活用することができ,周波数利用効率を向上させることができる.

複数の無線システムが同一周波数帯域を使用する周波数共用は,無線LANをはじめとした2.4GHz帯や5GHz帯で既に実現されている.また,別の無線システムが周波数帯域を二次利用する考えは,TVホワイトスペースやコグニティブ無線(2)で検討されてきている.これらは周波数共用システムであるが,実現技術や運用方法は異なっている.ここでは,周波数共用システムを整理し,それらの特徴についてまとめる.

ここでは,周波数共用を使用する周波数帯によって分類する.周波数帯域は免許の要否によってアンライセンス帯とライセンス帯に大きく分けることができる.周波数共用に用いる場合,運用方針に大きな差がある.アンライセンス帯における周波数共用では,無線LAN(2.4GHz/5GHz帯)やBluetooth(2.4GHz帯),LoRa(920MHz帯)等の無線システムが共用している.これら無線システムはユーザが自由に設置することができ,機器の価格も安いため様々な場所で活用されている.しかしながら,各無線システムを管理するシステムが存在せず,無線システム間の電波干渉が通信品質を大きく劣化させる.

一方,ライセンス帯における周波数共用はLicensed Shared Access(LSA)と呼ばれ,日本では2.3GHz帯において放送業務用無線局(FPU : Field Pick-up Unit)とInternational Mobile Telecommunications(IMT)システムの共用が行われている.無線システム間で相互に電波干渉が生じないようにあらかじめ基準を定め,十分な離隔距離を取って運用する必要がある.ライセンス帯では,一次利用者(放送事業者)が優先して利用することが前提となっており,二次利用者(通信事業者)は一次利用者との運用調整が必要となる.

また,周波数共用を行う上で必要な条件が二つある.まずは,共用する無線システムが使用するプロトコル(物理層/MAC層)が同一であるかどうか.例えば無線LAN同士の共用の場合,世代差があっても基本的なプロトコルは同一である.この場合は制御情報を無線システム間でやりとりすることができるため,電波干渉の低減や擬似的な集中制御を実現することができる.一方,異なるプロトコルを用いる場合は他の無線システムの情報を何らかで取得する必要がある.

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード