|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

2. サイバーとフィジカルが融合した都市の未来(日本機械学会連携企画)

小特集 2-4

くらしのインフラとしてのロボット

Robotics as an Infrastructure for Life and Work

人手不足が加速的に進む中で,ロボットというものに対する期待が高まっている.実際に少し前までは製造工場など限られた場所の活用に限定されていたが,近年では家庭の中ではロボット掃除機が使われ,レストランに行けば配膳ロボットに出くわすという世の中になってきている.しかし,世間一般から見ればまだまだロボットという存在は珍しい存在と言わざるを得ない.

我々はそのような状況を打破し,生活の中で当たり前のようにロボットの恩恵を受けることができる,ある意味では「くらしのインフラ」としてロボットがある社会を目指し,研究開発,事業化活動を行っている(1).

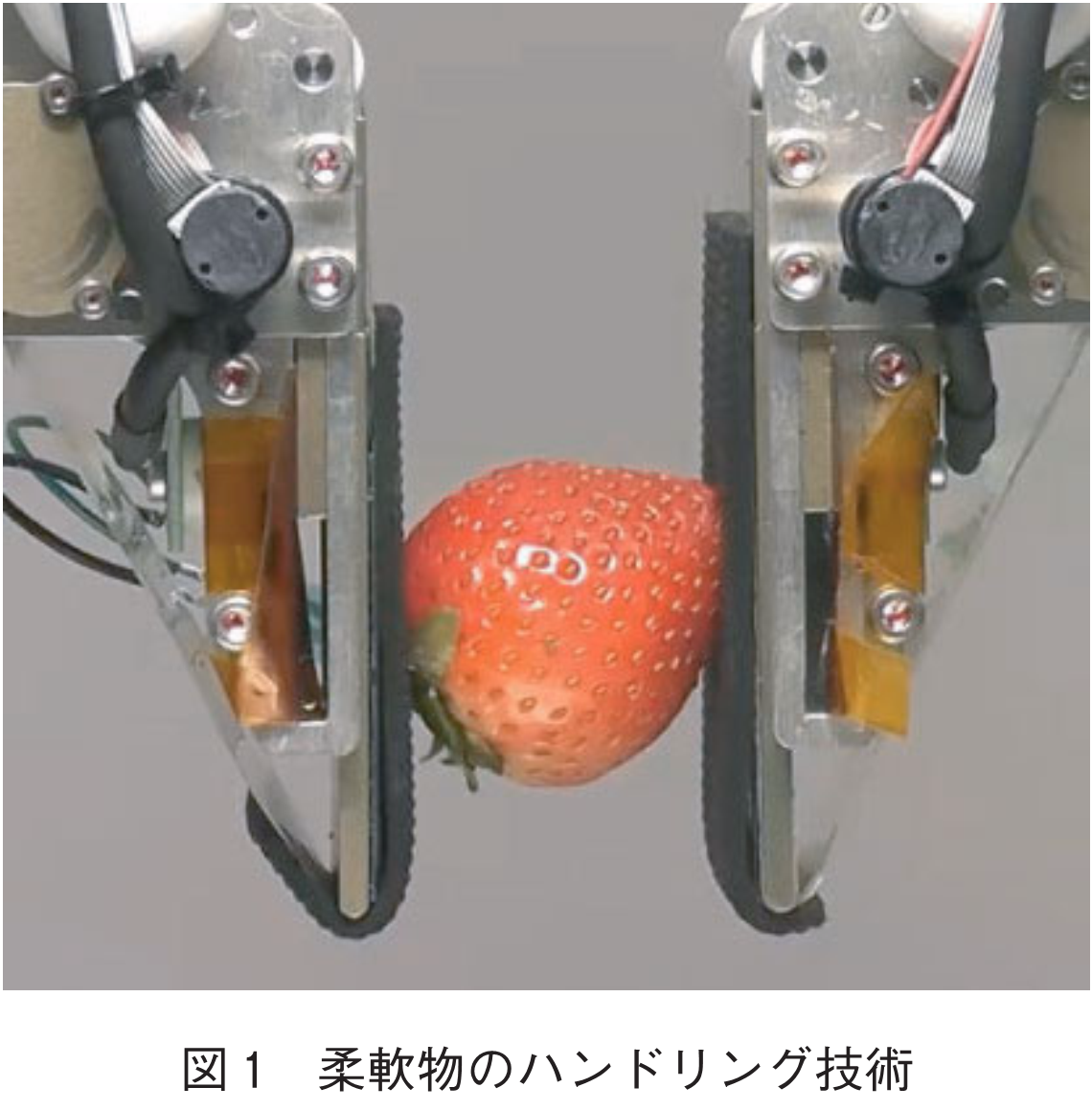

例えば,金属部品など同一形状・高剛性な物体のハンドリングだけではなく,食品や日用品などで多い変形物・個体差も大きい物体も正確にハンドリングできる技術(図1)の開発,人共存環境,特に屋外の公道でも走行可能な自律移動技術の開発(図2)(2)や人と人とのつながり支援を行うコミュニケーション技術の開発(3)などを行っている.

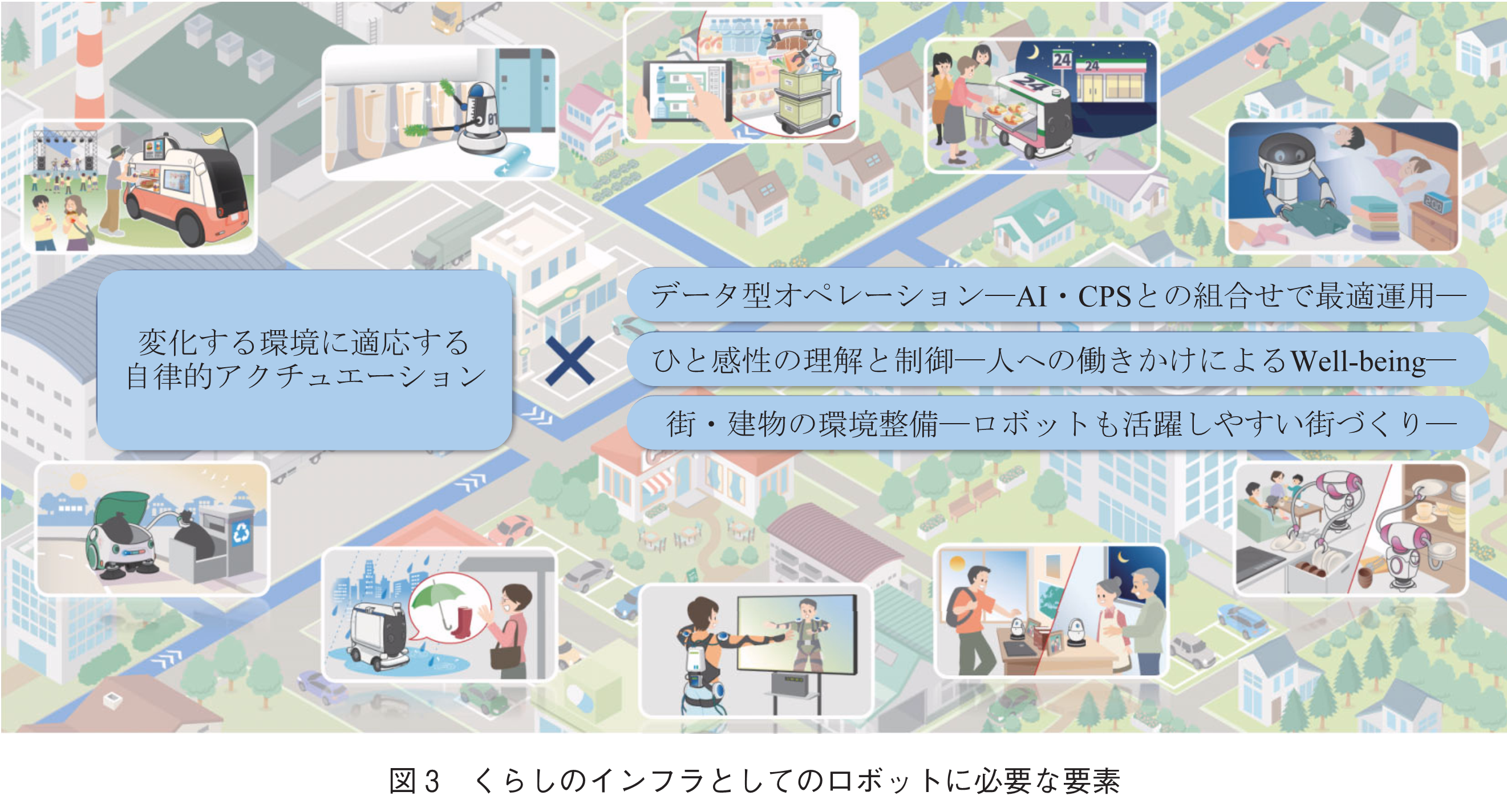

ただし,ロボットという存在を「くらしのインフラ」というレベルに昇華させていくためには,単に先端的なメカトロ技術・アクチュエーション技術の開発を行えばよいというものではなく,AIやCPS(Cyber Physical System)と組み合わせたデータ駆動形の最適オペレーション,人の感性を理解した上でのインタラクション,ロボットも活躍しやすくするための街・建物などの環境整備と掛け合わせて進めていく必要がある(図3).

本稿では特に,内閣府SIP第2期の中で開発を行ったパーソナルモビリティロボット(4)を事例としながら,CPSを活用することで,どのように人々の暮らしに貢献できるのかについて論じるものとする.

SIP第2期「フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」の中では,パナソニックHD,スズキ,産業技術総合研究所,東京大学が連携することで,エッジからクラウドまで一気通貫に駆動するCPS活用型のパーソナルモビリティロボットシステムが開発された.

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード