|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

ICTによる農業のスマート化

小特集 5.

情報処理技術による施設園芸栽培現場管理の展望

Outlook for the Development of Greenhouse Management System Using Information Technologies

Abstract

近年,温室内の環境制御に関して,温室内の複合環境パラメータと作物成育の関係を数理モデル化した上で,生産性を向上させるための最適管理を実施するシステムが導入されている.こうした温室環境制御システムに関しては既に栽培現場に実装されている一方で,作物管理作業も含めた完全自動化を目指すためには,人に代わって温室内の管理作業を行うロボット開発や,作物の生理的状態を把握するセンシング技術の開発が不可欠である.将来的には,光合成速度や葉面積指数などの生理的情報を自動収集した上で,市場や生産者の事情に合わせて作物の成長を調節することが可能な温室環境制御や,作業ロボットによる作物管理を含めた完全自動管理温室の実現が可能になると予想される.

キーワード:温室環境管理AIモデル,作物生理学,自動フェノタイピング,収穫ロボット

施設園芸農業は,農地を高度利用することを目的として,ガラス温室やプラスチックフィルムハウスなどの設備を利用し,更には暖房機による加温などの操作を行うことにより,従来の作付体系とは異なる季節に,園芸作物の生産を可能とするものである.我が国では,古くは,江戸時代後期において,油紙や室(むろ)(1)を利用した簡易保温設備や壌熱の利用による加温操作によって,早春に野菜などの生産を行った事例に遡ることができる.しかしながら,産業として本格的な,温室などの施設における園芸作物生産は,第二次世界大戦終結後の石油化学工業の発展に伴うプラスチックフィルムの普及を待つ必要があった.塩化ビニルフィルムを使ったパイプハウスは,同じくフィルムで土壌表面を覆うことによって地温を高めるマルチング技術との組合せによって,収穫時期を通常よりも早める早熟栽培,若しくは遅らせる抑制栽培といった各作型において利用されるようになり,その後,加温装置との組合せによって冬の間も野菜類を栽培する促成栽培へと発展していった(2).

こうした施設園芸生産では,基本的にはいずれの作型においても,保温を主目的としたハウスなどの施設を中心として発展してきたが,実際には,作物の成長に必要な環境要因として,気温や地温だけでなく日射量や湿度,気流,二酸化炭素濃度というように,植物生理学的知見に基づいた環境要素について考慮する必要性が認識されるようになった.

そもそも作物の成長とは,光合成による同化産物の生産とその分配によるものである.作物の光合成機能を支えるのが,光や二酸化炭素,気温,水,ミネラルといった各種環境要素となる.施設園芸では,温室施設や暖房機などの機材利用により,施設内の作物生育環境を,光合成機能を高めるために調節している.

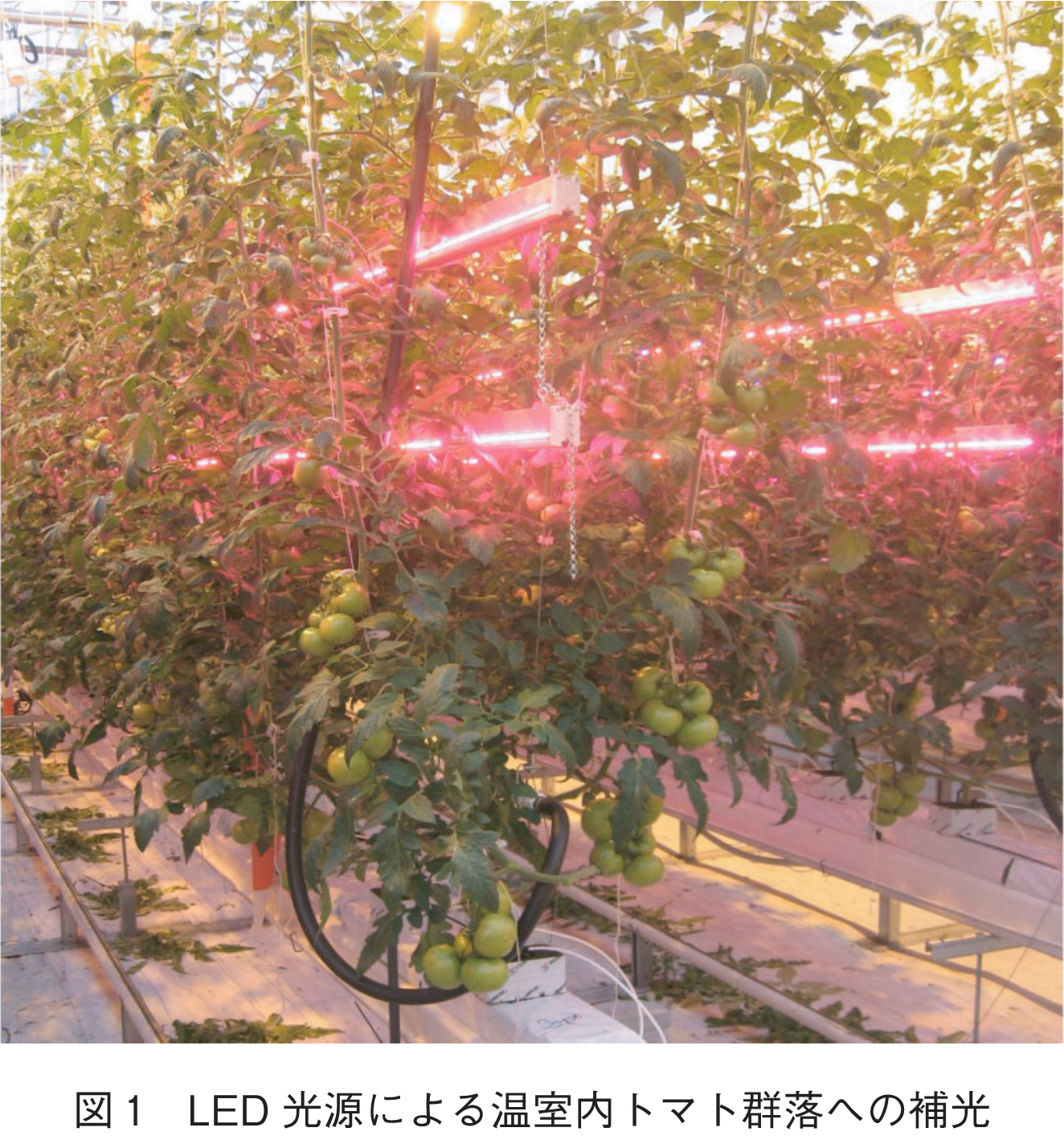

文字どおり光合成とは,光エネルギーを化学エネルギーへと変換し,二酸化炭素と水を原料として炭水化物(糖類)を合成する機能である.光合成によって作られた糖類は,収穫物の基礎的代謝産物となる.ただし光合成に利用できる光とは,高等植物細胞中の葉緑体クロロフィルの吸収可能波長域である光合成有効放射(波長帯:400~700nm)となる(2).作物の生産性を高めるためには,呼吸速度を上回るために十分な光強度が必要とされる.一方で光環境は,昼夜のサイクル(光周期)のように,植物の発達を制御する信号でもある.作物生産においては,花芽などの形態形成に,こうした光の信号が関わっている.温室などの作物生産環境においては,古くから,キクなどの栽培で電照による花成誘導制御技術が利用されてきた.最近では,LED照明により光合成を促進する補光技術も,作物の収量向上を目的として栽培現場に実装されている(図1).

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード