|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

解説

時分割アレーアンテナを用いたミリ波Massive MIMO

Millimeter-wave Massive MIMO Using Time-division Phased Array Antennas

A bstract

5Gや衛星通信では,高速・大容量通信を実現するために,広い周波数帯を活用可能なミリ波帯で,同じ周波数を用いて異なるデータを空間的に多重伝送するMIMO技術が導入されている.一方,6Gに向けたミリ波通信の普及や,近年注目されている小形の低軌道衛星向けには,ミリ波MIMO装置を小形・低消費電力に実装することが重要な課題になっている.本稿では,ミリ波帯におけるMIMOによる空間多重通信の実現に向けた背景や,技術課題を解説する.また,その課題を解決するために,新たな時分割MIMO方式を提案し,基本動作を実証する.

キーワード:ミリ波,MIMO,ビームフォーミング,6G,衛星通信

第5世代移動通信システム(5G)では,高速・大容量通信を実現するために,Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output)とミリ波通信の二つの新しい技術が導入された.これらの技術は,6Gにおいても引き続き重要な技術に位置付けられている.MIMOは,多数のアンテナを用いて,同じ周波数で複数のデータを空間多重伝送することにより,周波数利用効率を高める技術である.5GでFR1として定義されたマイクロ波帯(サブ6GHzと呼ぶ)では,マルチユーザMIMOとして既に実用化されている.一方,FR2として定義されたミリ波帯(24.25~71GHz)では,広い周波数帯域を利用することにより,高速通信を実現する.これら二つの技術において,基盤技術となるのがフェイズドアレーを用いたビームフォーミング(BF:Beamforming)である(1).MIMOでは,複数データの空間多重と分離にビームフォーミング技術を用いる.ミリ波通信では,伝搬損が大きいため,ビームフォーミングにより電波のエネルギーを特定の方向に集中することによって,通信距離を延ばしている.このように,基盤技術が共通することから,ミリ波の広帯域を利用してMIMOによる空間多重伝送を行い,更なる大容量通信を実現することが期待されるが,装置の小形化や低消費電力化が難しく,5Gでは,一般には実用化されていないのが現状である.

本稿では,ミリ波帯で,MIMOを用いた空間多重(マルチビーム)通信を行う背景や技術課題を解説する.また,その課題を解決する新たな時分割MIMO方式を提案し,基本動作を実証する.

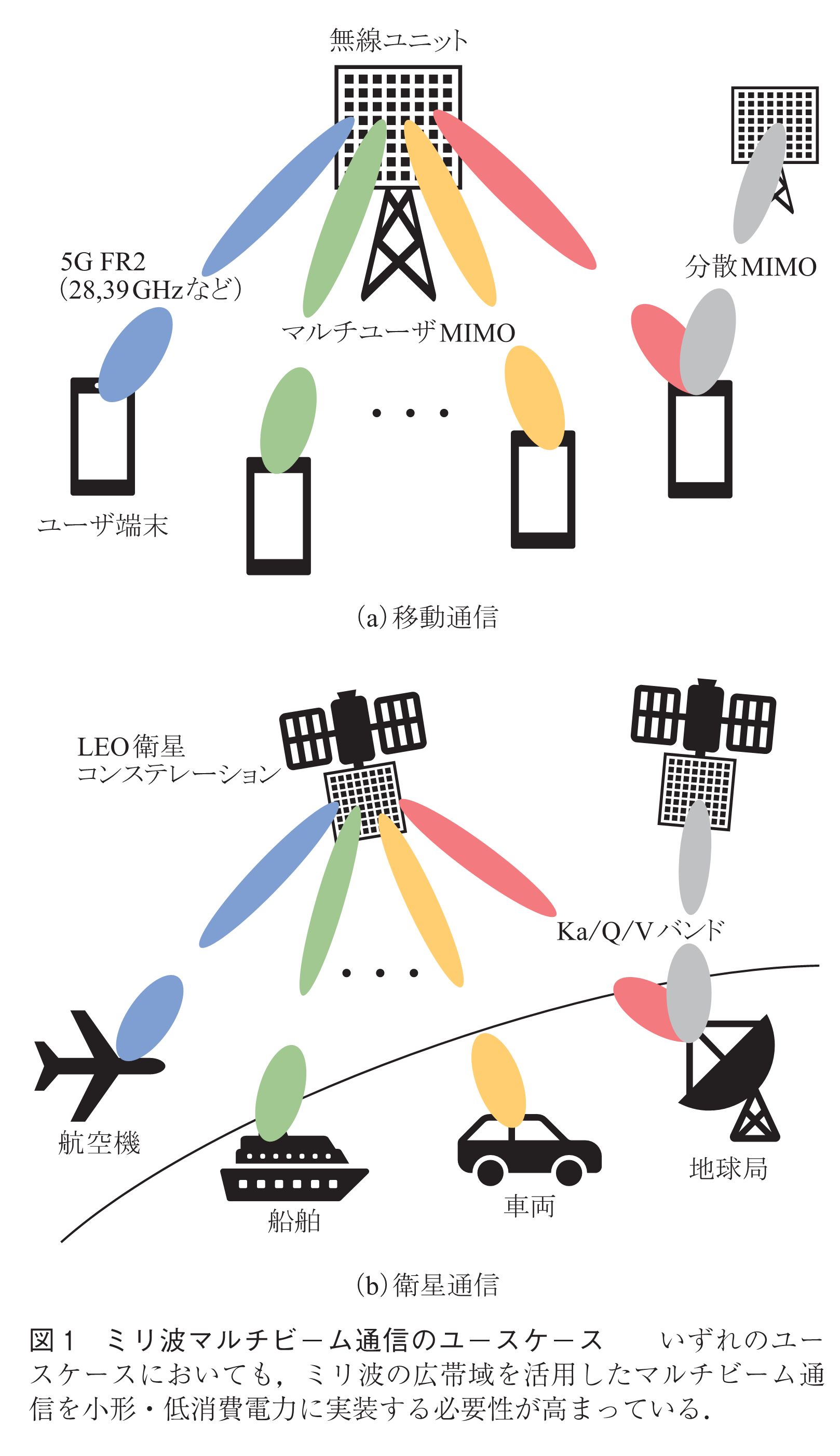

ミリ波マルチビーム通信の代表的なユースケースとしては,移動通信と衛星通信が挙げられる.図1(a)は移動通信の例である.マルチユーザMIMOでは,1台の無線ユニットが同じ周波数を使って,複数のユーザと同時に通信を行う.また,6Gに向けては,分散配置された複数の小形無線ユニットから,異なるデータを1台のユーザ端末で受信する分散MIMOも検討されている(2).こうした5G機器では,設置スペースの制約や,環境負荷低減の観点から,小形・低消費電力が強く求められている.

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード