|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

(2025年1月7日 電子情報通信学会にて開催)

出席者

西原基夫 日本電気株式会社執行役 Corporate EVP,CTO,グローバルイノベーションビジネスユニット長,研究開発部門長

山中直明 電子情報通信学会会長 慶應義塾大学未来光ネットワークオープン研究センター所長,特任教授

大槻知明 電子情報通信学会総務理事 慶應義塾大学理工学部教授

[山中] 第3回になりました会長対談ですけれども,本日は,企業で御活躍の西原基夫CTO,NECのチーフテクノロジーオフィサー,執行役Corporate EVPとしてテクニカルな分野をカバーされていらっしゃる方です.西原さんには国際化,それからアカデミアに対する期待,更に,この学会を利用してどのように人間として成長していくかみたいなところの対談になればと思います.学会からは,今度はアカデミアの方をと思いまして,慶應義塾大学理工学部情報工学科の教授でいらっしゃいます大槻先生に来て頂きました.西原さんから一言自己紹介をお願い致します.

[西原] NECのCTOの西原と申します.今日は本当にお招き頂いてありがとうございます.電子情報通信学会は,東京支部長だったことがあり,いろんなワークショップなどを開催しました.何年か前に副会長をやらせて頂いて,そのときに企業イニシアティブという活動をスタートさせて頂きました.それは今後の学会にとっても,非常にいい方向性の一つになるんじゃないかなと思っています.今日は本当に楽しみにしています.

[山中] ありがとうございます.西原さんはグローバルイノベーションビジネスユニット,大槻先生の研究室は,多分学生の7,8割は日本語をしゃべらない学生で,既にグローバルを進めているので,そういう話題もやりたいと思います.それでは,まずNECが現在進めている重点項目みたいなのを御紹介して頂けますか.

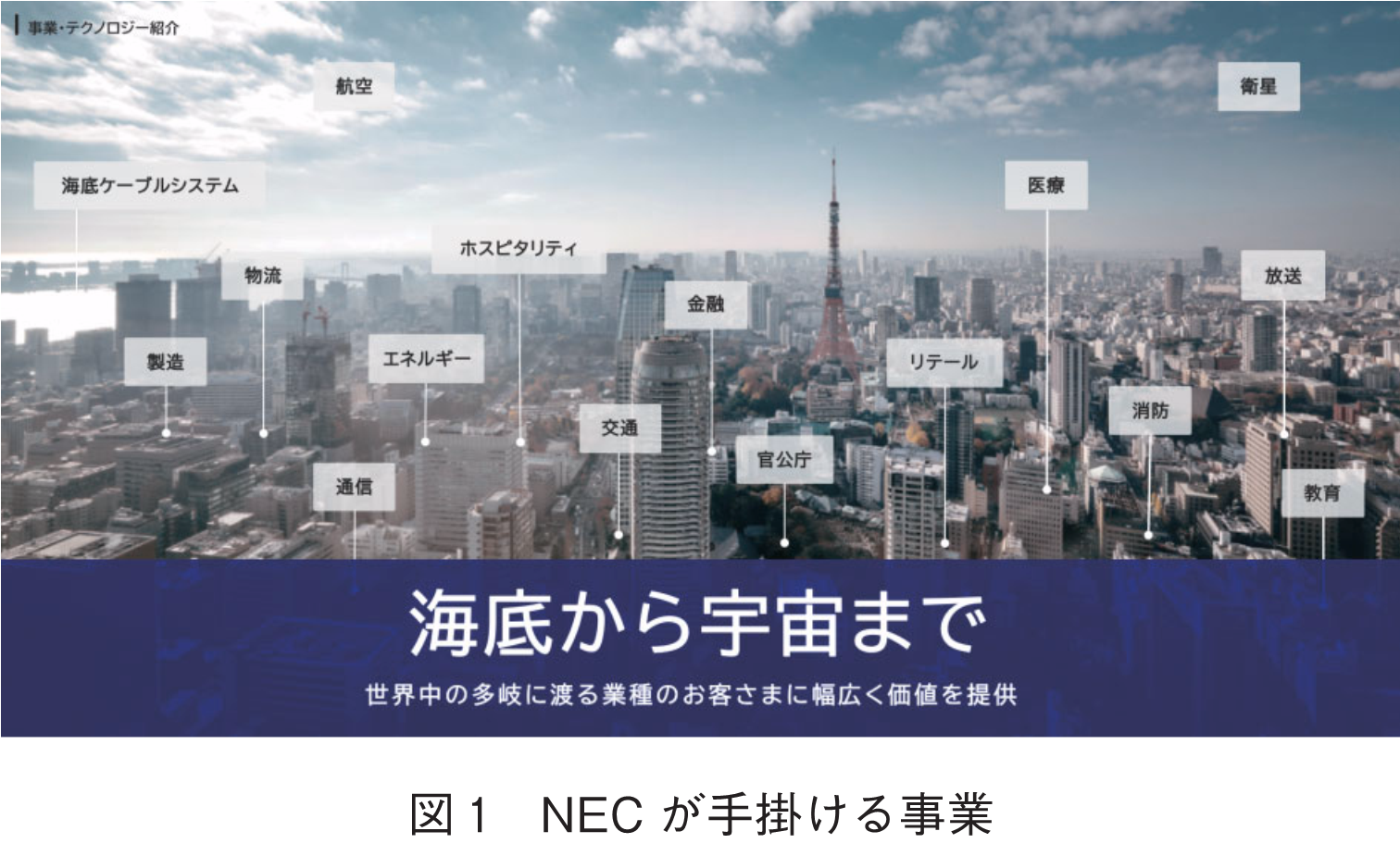

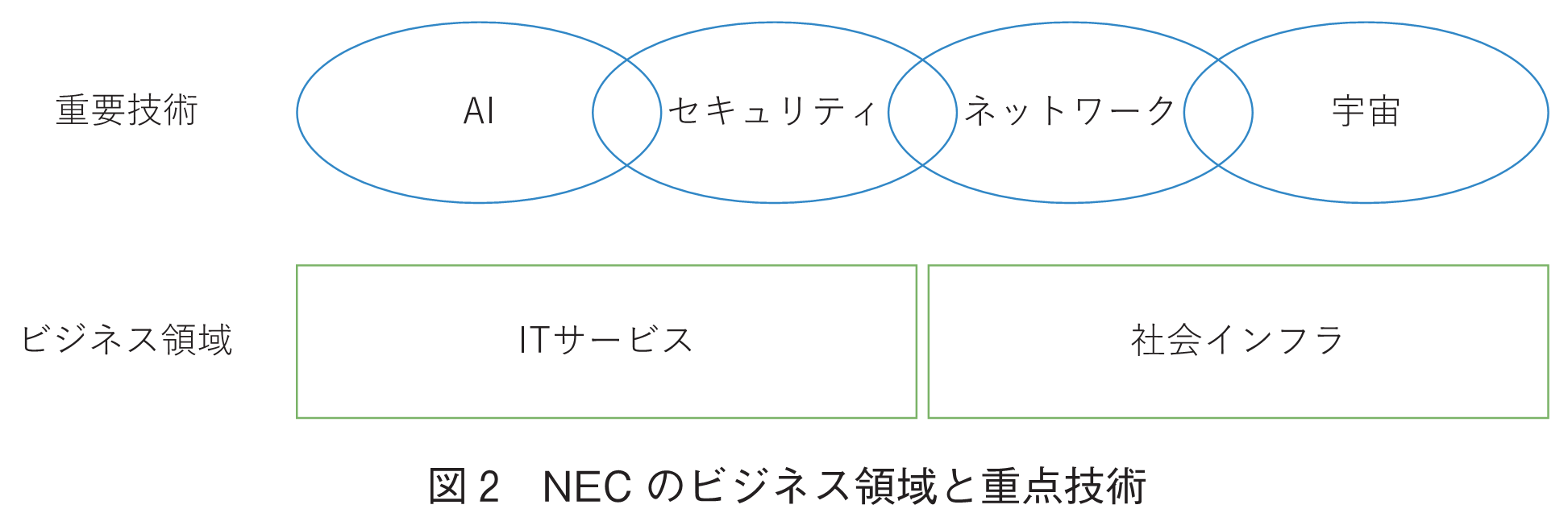

[西原] NECは,事業的には大きく二つの領域をやっています.一つはITサービス全般です.企業,政府とか官公庁のITのサービスを,構築,提供したりしています.もう一つは社会インフラ系で,そこはネットワークの構築とかネットワークサービスがあります.宇宙や防衛関係もやっています(図1).それで私自身の立場としては,そういった事業をテクノロジーで支えるといったときに,非常に重要な領域が四つあって,一つはAIです.AIはあらゆる領域で非常に重要な技術です.次にセキュリティが非常に重要で,このNECとしてはセキュリティを非常に強化しています.その次にネットワークの技術.ネットワークとは,通信のいわゆるビットレートを高くして長距離飛ばすとことと,もうちょっと上のレイヤのところも含めて定義できると思います.あとは宇宙とか防衛にそれぞれ使われる技術と,その四つの領域がやっぱり大きな我々のターゲットかなと思っています(図2).

[山中] はい,ありがとうございます.通信,特に宇宙とかNECの場合は海底も最も強い企業の一つですね.宇宙も含めて,これからどういう分野が通信で期待されていますか.

[西原] 長距離海底通信ですね.これは光ファイバで大陸間の通信ですけど,太平洋のかなりの部分ですとか,アジア,インド洋,あとは大西洋もかなりNECが構築しています.非常に長距離で大容量を提供するということで,従来のグローバルキャリヤもそうですし,GAFAなんかも非常に大きなお客さんになります.あとは,実は光通信の海底中継って安全保障なんですよね.先般,あのケーブルをカットして安全保障を脅かすような話もありましたけど,今,通信とかインターネットが取られると,本当に仕事ができなくなるし,会社や社会が止まるということなので,そういう意味でも重要です.宇宙に関して言うと,NECでは,今まで60か70くらいの衛星を作ること自体に貢献してきています.標準化の3GPPでは,6Gのときに,衛星も含めてネットワーク化しようとしています.そういう意味で最先端のところをやってリードしているかなというふうに,NECとしては自負しています.

[山中] 衛星というと上がってくる単体を思い浮かべるんだけれども,点での衛星というよりは,地球全体を覆っている地上系から宇宙も全部,海底も含めて出来上がっている総合システムの総合的な技術です.それぞれの中に,例えばロケットの噴射部分は得意な企業とか,NECはその中で重要なネットワークインフラを構築運用している企業だというふうに私は理解しております.

[大槻] NECは,北米や欧州にも拠点があると思うんですけれども,それぞれの役割分担やどういった協力体制にあるかを少し教えて頂けますか.

[西原] そうですね研究部門で言うと図3にもあるように大体世界7か所ぐらいに研究所があります.人数的に多いのはやはり日本とアメリカとドイツという構図になっています.NECの場合は研究部門に関して言うと,4割ぐらいが海外で6割ぐらいが日本というような人数比になっています.個々の部門がAIとネットワーク,セキュリティをやっている感じですね.むしろ拠点ごとというよりは,例えば日本のAIをやっている人は,アメリカとドイツのAIをやっている人と横で連携してやっていますね.

[山中] 拠点で分けない理由というのはあるんですか.

[西原] インドとかシンガポールとかイスラエルとか現地のカラーに合わせているところがあるんですけど,NECの場合は基礎となるコア研究というのは,米国とドイツと日本なんですよ.そこは,AIもネットワークのセキュリティも強いです.ヨーロッパもアメリカも日本も,その三つの分野でいい人材が育っているので逆に拠点で分けない方がいいんじゃないかなと思います.僕もやっぱり海外のメンバーと付き合って思うのは,発想が面白いんですよね.日本人は日本人のすごい良さもあるんですけど,僕は結構文化が違う人たちが同じテーマでやると.非常にその多様性の強い提案になるんじゃないかと思いますね.

[山中] 西原さんは若いときから海外の経験もあると思うんですけれども,もうちょっと若い人も含めてアドバイスお願いします.

[西原] そうですね確かに国民性というのはあると思うんですよ.私は最近少し考え方も変わってきていて,よく北米や欧州のスタートアップの人とか代表に聞くと,製品開発の拠点を作るとしたらどこがいいかというと,東京だって言うんですよ.物価が円安のせいで下がっているというのもあるんですけれども,やっぱり質がいいと言います.例えば就職,新卒で出てきた若い人でも,やっぱり技術的なスキルとか理解力とかは,非常に質が高いって言うんですよ.だから実はインドとかああいう所で拠点を作るよりも,日本でエンジニアリングするのがコストパフォーマンスもいいんじゃないかと聞いています.あともう一つは最近SakanaAIとかね,渋谷で行きましたけど,あそこもNECも出資している関係もあって,彼らと話をする機会があったんですけど,すごくいい人材が取れているし,逆に世界中の結構優秀な人たちがみんな東京に住みたがったりしているという.これからは,世界中の優秀な人たちが,逆に日本に集まる可能性というのはあるんじゃないかなと思っています.今の状況を直すとか改善するというのも重要かと思いますけど,むしろ今の強みを生かすというのがあるんじゃないかなと,私は感じています.

[山中] 今の若い人は海外志向を弱めていて,先進国の中でも留学する学生の数は減り気味ですよね.今みたいな言葉をちゃんと伝えてあげないと,日本は負けている,勝てないという印象があるんだけども,私もそうは思えない部分もいっぱいあります.

[大槻] 生成AIにしても,ローカルなものを作ったり,特化型のものがあります.NECとして,そういった巨大なアメリカなどの企業がある中で,どういったところで,どういった戦い方をされていく,そこで勝機を見いだされているのか?

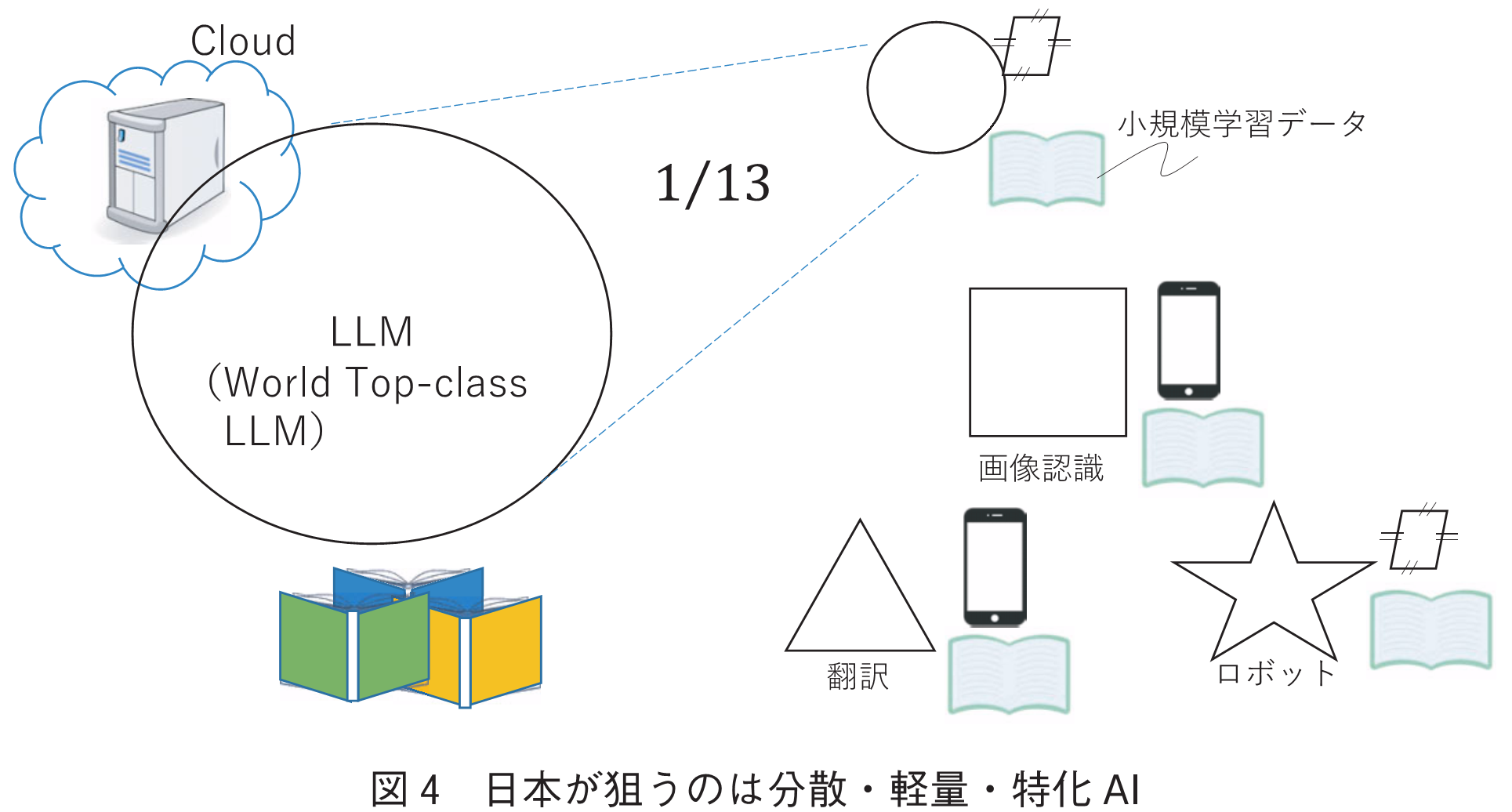

[西原] そうですね,実際にものすごくでかいLarge Language Model(LLM)というのは非常に重要だし必要だと思うんですけど,やっぱりそれってコストパフォーマンスとの対比だと思うんですよ.消費電力もかかるし,作るのもすごくコストがかかるんですよね.実際LLMのトレンドを見ると,軽量のものがどんどん出てきて,むしろ特定分野では性能がいいんですよね.これらは普通のパソコンに入ります.我々が作った軽量のものだと携帯に入るので,分散処理的になると思うんです.頻繁に使うということは,イコール消費電力の問題とコストが跳ね返るわけで,そうすると,軽量でやるということが,結構重要性が増していると思います.ロボットだとか,あらゆるところに多分入っていくと思うんですよ.我々としては,どちらかというとそういった方向性で,軽量のLLMの「cotomi」バージョン2を12月に発表しました.AIエージェントっていうのは同じ問題を解くのに,何度もいろいろ聞きながらやってるんですよ.だから正解に対してレスポンスが早いっていうのは,実は,エージェント化する中では必須になっていきます.だから,そういった違う競争軸も生まれてきています(図4).

[山中] 今,西原さんの言葉の中で分散・軽量・特化,それからエネルギーを使わないとかね,今のAIは第1世代です.幾らでも特化すべきことがあって,それの方がマネタイズはしやすいと思います.

[西原] 多分,デカいのと小さいのとどっちがいいかというより,ハイブリッドだと思うんですよね.全部一方でやると非常にコストもかかるので,それを分散しながらやるというアーキテクチャに段々と収れんして,両方必要かなと思いますね.

[山中] これから育っていく子供たち,学生の人たちが,長い目で蓄積しておかなくちゃいけない能力とか経験だとか,AIとの付き合い方について,今度は大槻先生に質問をしたいと思います.

[大槻] やっぱり理科系の関係でいうと,線形代数などの数学,特に若いときにやっておくというのは非常に重要で,学生にもよく言っています.それと同時に国語,つまり読み書きというんですかね.あとは,やっぱり社会状況というか,物事をつかむためにはやはりそういったバックグラウンドもないといけない.AIをやるにも数学をやっておかないと,細かいところは分からないです.是非,西原さんからもどんなふうに思われているか聞きたいです.

[西原] 非常に良い御指摘だと思います.特に理系で非常に高度な専門性を持っている人が会社で要求されている部分というのは,実装もさることながら,技術のポテンシャルをどう見極めるかだと思うんですね.つまりAIなんかも,バックグラウンドは基本的に数学の世界に行っちゃいます.今の製品がこうなっている.4年後,5年後にこの技術はどこまで行くんだろうという,目利きできることが重要なんですよ.テクノロジーのバックグラウンドにある数学だとか,アルゴリズムとか,その可能性をよく把握している人じゃないと,そのポテンシャルって見えないんですよ.基礎理論ってものすごく重要かなと私は思いますね.それをじっくりと理解して勉強する機会って,大学のときしかないような気がするんですよ.やっぱりそこはきちっとやって頂くのがすごく将来の宝になるんじゃないかと思いますね.次に大事になるのがリベラルアーツですね.イノベーションって結局,違うものの結合がイノベーションでいろんなものが生まれるんですけど,違うものって多様性ですよね.数学基礎とリベラルアーツ,その二つが非常に重要かなと思います.

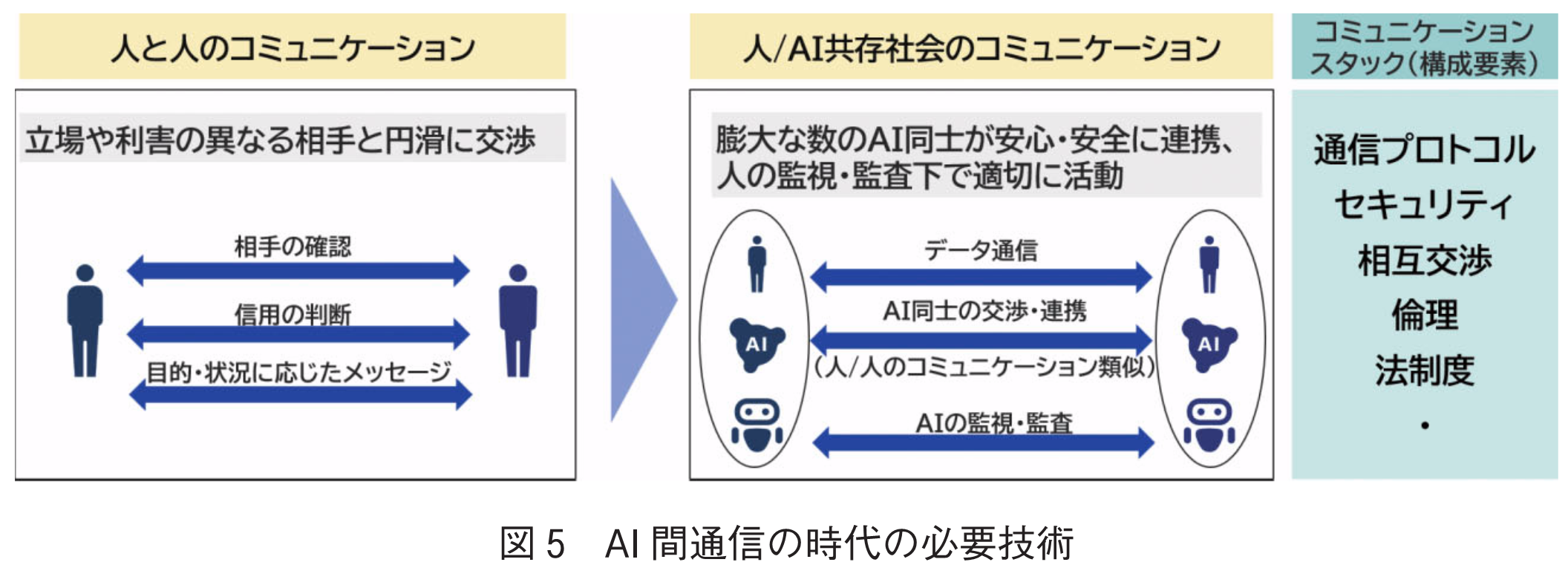

[西原] そういう意味で言うと,NEC最近バイオを始めたんですね.AIで抗原を見て抗体を作らせるんですけれども,そのパターンというのをモデルナがやっているみたいに何かのたん白質の数列を作るんですけれどもね.それをどれがやると良いものができるかというのを実はAIで分析してやるんですよ.それもあって私すごく化学とかバイオのことを勉強したんですよ.いわゆるDNAの配列がありますよね.あれを全く機械のようにちゃんとコピーして作るっていう仕組みがあって,まさしくディジタルな世界ですよね.それを見て本当にびっくりするくらい感動して,そうするとこれは我々ICTの会社がやれる仕事があるなと.なかなか一つの企業だと見つけにくいですよね.全然違う領域じゃないですか.本来は学会の役目っていうのはそこにあっていいんじゃないかと思うんですよね.もっとだから全然違う学会と学会がもうちょっと知の共創があってもいいと思います.生成AIみたいなのがたくさん出てくると,それこそ人間というワーカーとAIというワーカーが共存する時代になってくるということになると思うんですね.AIワーカーみたいなのが出てくると,もっとレベルの高いことは考えなくて,この人信用できるのかとか,この人をどこまで理解しなくてはいけないのかを必要とします.そうすると通信も単にビットで転送するという通信じゃなくて,実は新しいレイヤスタックを作らないといけない話があります.テクノロジーの通信技術だけでなく,法制度だとか監査だとか,いろいろ全部知恵を入れ込んでスタックを作らないといけない時代に多分なると思うんですよね(図5).

[山中] 学会は本来ニュートラルで,損得なくて,興味で集まるというのはすごく大事だと思うんです.新結合のチャンスなんです.連携,出会いの場であるっていうことが本当に求められることで,電子情報通信学会も,もう1ビット広げているところです.半導体と通信の人との結合も十分じゃないのかもしれないけれども,更に,心理学者だとか,学会を利用する価値はあるかなと思うんですけどね.

[大槻] そうですね.そういった試みが研究会なんかでは始まっていて,心理学系の先生もいらっしゃったりとか,あるいは通信ソサイエティの中に,医用工学系ですかね,私も参加させて頂いている研究会なんかですと,例えば認知症とかうつ病とかの精神疾患なんかもやっているんですけども,そこには精神科医の先生とかにも参加して頂いています.そういったところがやっぱりもっと拡張していかないといけない.そういったためにはどうしたら向こうも入ってくれてメリットを感じてくれるか,学会としては動いていかないといけないと思います.

[山中] ちょっと話題変えてよろしいですか.皆さんに余り知られていないところなんだけど,アメリカの中でNECの研究所は人気があるんだよっていうことを聞いたことがあります.それについてちょっと議論したいです.

[西原] アメリカの研究所は結構歴史が古くて,30年以上前からあるので,そういった歴史って重要だと思うんですよね.プリンストンと,あともう一つはサンフランシスコエアポートの近くにあります.あと欧州の研究所はドイツ,ハイデルベルグ,これ大学の町ですね.やっぱり海外は,リクルーティングは個々の拠点でやっています.リクルートは非常に力を入れていて,ヨーロッパのいろんな大学だとか,アメリカの大学の学生にインターンとしてNECの研究所に入って頂いて,そこでも非常にお互いに方向性が合えば就職してもらうということをよくやっていますね.そこがポイントです.若い人たちを見ていると,海外の20代,30代の研究者は,どう社会にインパクトを与える研究ができるか,自分たちがやりたいテーマにどう取り組めるかということを非常に重要視しています.そういったところをトータルに見て,やっぱり研究者にとっていい環境を与えるというのが一つポイントになるんじゃないかなと思います.これは日本でも同じかなと思いますけどね.

[山中] 私もNECの研究所が米国の中で人気が高いと聞いています.ましてや高学歴のPhDで一流大学を出ている子たちの中で人気があるというお話なんです.やっぱりその中では研究に対する自由度とか,個人個人の考え方を尊重してくれる土俵だとかというところに価値を持つのかなと思います.ジョブディスクリプションとして,やること決まってていつまでやれという仕事で高給をとるよりは,プロフェッショナルとして自分の考えで自分でハンドルを回して未来を築き上げるということに夢を持つというふうに理解しています.是非本会にいる学生も,会社に勤めればあとはいいやって考えないで,自分がどういう人になりたい,どういうことをやりたいかというのをしっかり持ちながら,仕事をできるような企業を選ぶのがいいと思います.NECの研究所は米国の中では人気のある職場です.それはとても日本的な部分を米国の中で評価されているのです.

[山中] 大槻先生,就職を今考えている子たちを含めてアドバイスをお願いします.

[大槻] そうですね,今,山中先生がおっしゃられたように,日本の企業,日本を好きで日本の企業で働きたいという子がかなりいます.ただ,そのとき問題になるのが,やはりグローバルな企業であっても,日本語が必要という企業が多いんですね.やはり日本語が必須になってしまうと,かなり入口が狭くなってしまいますし,ダイバーシティというのは非常に重要だと思うんですね.

[西原] 研究開発部門ではなくて他の部門でもそういったグローバルワークがどう広げられるかということだと思うんですけど,そこはやっぱりお客さんも日本人だと難しいところもあるかもしれません.ただ結構最近僕は楽観視していて,生成AIの技術というのはすごいじゃないですか.本当にもう数年するとガジェットなんかもどんどん良くなると,本当にコミュニケーションだとか,見るものもリアルタイムトランスレーションで何とかできちゃうふうに,もう変わっちゃうんじゃないかと思うんですよね.

[山中] せっかく日本が好きで日本で勉強してくれて,10年20年NECで経験を積んで,母国に帰って今度は母国で日本の企業と上手くジョイントして,母国で事業成功するロールモデルもありますよね.母国の中だけでやるよりは,NECをはじめ日本のトップ企業や大学に人脈があって,コネクションを持つということはすごく有利だと思います.そうすると母国では非常にユニークな人だから,うまく日本の技術だとかを利用して母国でビジネスを立ち上げることもできると思います.グローバルネットワークショップ(https://www.ieice.org/jpn_r/activities/taikai/society/2024/en/gnw.html)というのをやっているんですよ.100人ぐらい留学生が集まったポスターセッションです.ポスターセッションをやると同じ国の学生が集まるというクラスター化をすると同時に,今は企業の方にも来て頂いていて,就職にもつながります.日本型の就職に留学生が来て面接するというと,留学生もプレッシャーなんだけど,ポスターセッションなら簡単です.

[山中] 日本の就職戦線というのは非常に独特だから,15分間の面接,留学生は耐えられないんですよね.そういう意味では,もっとフリーなところで,研究所のエンジニアの人でちょっと見識を持っている方には,人を見てほしい.

[西原] ジョブ制というのに会社は切り替えようとしています.これは,産学間の垣根を取っ払ういい方向にいくんじゃないかと思っていて,新しいイノベーションとか,今ものすごく技術の発展が早いので,ずっと同じスキルセットの人を抱えているという時代じゃないと思うんですよね.その人たちは,仕事が終わったら出てもらっても別に構わないし,企業は知財を確保してもらうし,製品にもなります.さっき言った産学間でのリソースとか,例えばアジアとか外国の方々の優秀な人が大学に入ってきて,活躍して終わったら,それに対して違う仕事をしてもらってもいいし,そういう雇用の柔軟性というのが非常に重要かなと思うんですよね.学会がもしかしたらそういう中でハブとして動くとか求められていると思います.

[山中] コンビネーションですよね.全てがジョブ型とはいかないんだけど,ジョブ型を入れざるを得ない状況です.昔から日本の弱点の一つが,やっぱり職業の流動性が低くて,人間の流動性が低くて,それが適応力を落としているんですね.一方で日本のいいところは,生涯雇用だと言われているところもあって,チームワークは抜群です.海外に行くとこんなに会社のために思って働く人はいないというぐらい.それと組み合わせていくということが重要だと思います.

[大槻] 昔に比べて,一生同じ企業に勤めようという学生は減ってきてて,何年間かいて動くということを前提に就職する子というのが増えているんですよね.そういった子たちを中心に少し流動化が始まっています.

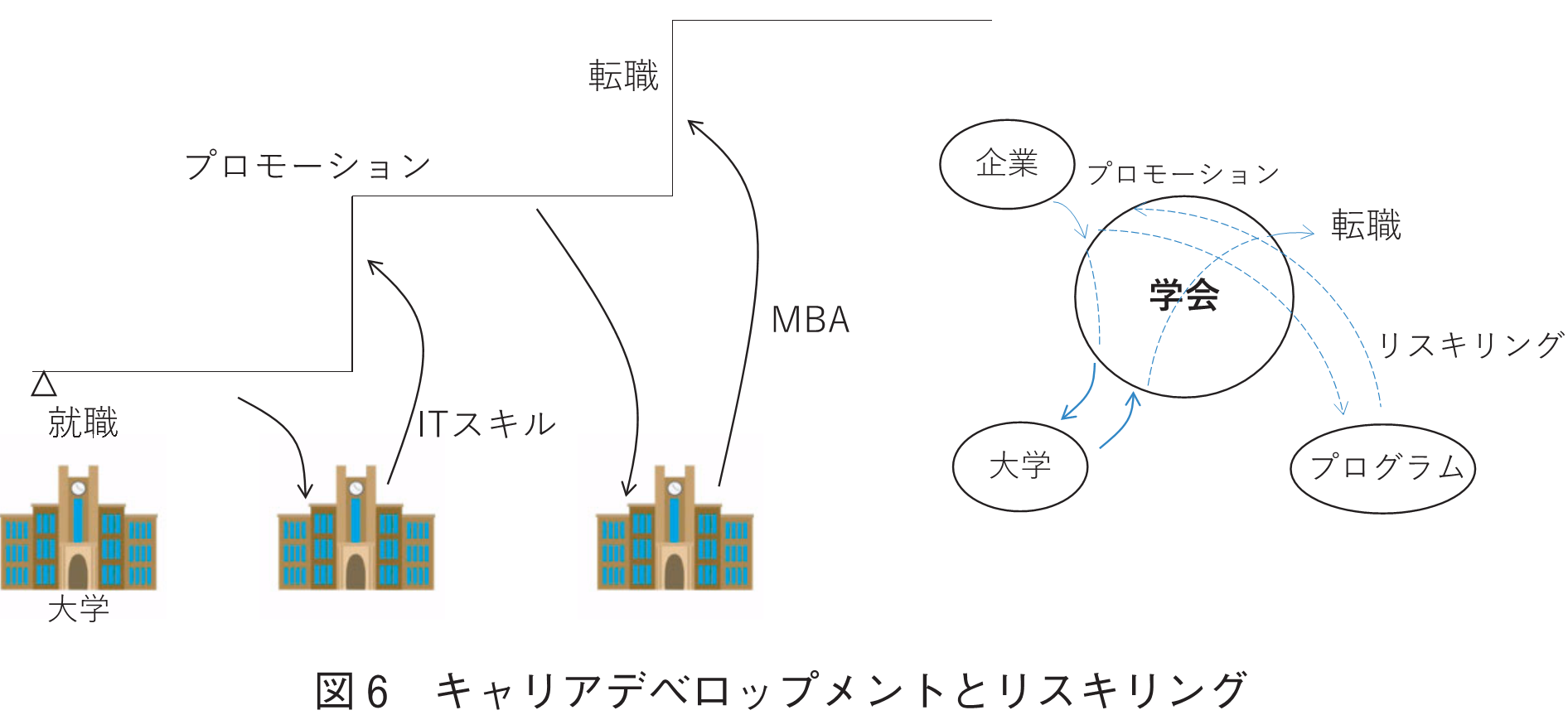

[山中] 対応する社会システムに日本は弱いですよ.極端に言うと40歳になってからPhDを取りに来るというのが一定数いなくてはいけません.リスキリングですよね.そのときにリスキリングをするチャンスを大学も用意していて,MBAでもいいし,例えばデータサイエンスやAIの専門職大学院でもいいし,何らかのスキルセットを新しく手に入れて,と思います.

[西原] 企業は本当に5年10年で変わったと思います.ずっと仕事が合ってないんだけど,居座るっていう人はいなくなってきてますね.同じ領域にいたとしてもこれだけやり方がどんどん変わってくると,勉強しないとついていけない.

[西原] 教育ってのは非常に重要ですね.それは今は企業で働いている人もオンラインツールってたくさんありますよ.大学なんかは,本当はそういうところも含めて教育やるっていうのは社会のミッションじゃないかと.

[山中] 必要な専門教育を施すっていうのが大学のミッションです.学生数も80万人に減っちゃってるから,そういう意味では変わるべきは大学も多いと思いますね.学会はリスキリングのハブであるべき.会社を辞めて大学に入学すると結構敷居が高いから,まずは学会が大学と提携してリスキリングプログラムを用意して,クレジットを集めて,最初はCertificateでもいいと思うんですよ.こういう教育を受けてるよっていう証明をしてあげられるといいと思います.大学のミッションとしてリカレント教育とかあるんですけれども,「これとこれの能力がある」とはんこを押す仕事なんですよ.生涯にわたって新しいことをやれるみたいにしていかないと,今の大学設置基準でやって,学校に来なくちゃいけないみたいなのは成立してないかなと思います.その辺が日本の競争力をかなり低下させています.むしろ自分の中で,通信教育でいいからクレジットためておいて,最後の半年大学行ってMBAを取るとかね.そういう多様化させていかないといけません.クオリティを作るために,学会と大学と連携しながら,社会に応えるシステムを作っていかなくてはいけないですね(図6).

[山中] 人材教育が一丁目一番地で重要だと西原さんはおっしゃっています.それは多分全ての人がだんだん感じてきているところでもあります.重要なんだけど,そこにお金を払わざるを得ないので,ビジネスとしてマネタイジングして,エコシステムを作らないといけません.10万円出してでもそれが結局得だって,教育を受けないとやばいと思うようにしていかなければいけません.

[西原] イノベーションはいろいろな違うテクノロジーを組み合わせないとできないんですけど,このICTのテクノロジーってものすごい伸びしろがあります.特に生成AIが出てきて,僕は世の中がガラポンになるくらい変化がここ5年,10年で起きると思うんですよ.そしたらそのAIを,さっき話ありましたけど,違う領域にどう活用するかという話が出てくると,そのときに結構やっぱり学会,違う学会同士が連携する必要があります.学会はニュートラルの場なので,そこにいろんな人が集まってイノベーションの可能性をエクスプロレーションするっていうのは,やっぱり企業だと限界がある可能性があります.そういう場として,学会っていうのは期待していますというのが一つ.山中先生の話もありましたけど,やっぱり人材は非常に重要で,ハイテク業界は人材がまさしく無形資産の一番価値のあるものなのです.これをどう育てるかとか,人材を交流させて頂く場とするとか,そういった人材交流の場として,期待しています.

[山中] 大槻先生も一言どうぞ.

[大槻] 今日は西原さんからいろいろな視点を伺えてよかったというのと,やっぱりダイバーシティというのもありました.日本の学生に対してこういう情報発信が必要ですけど,同じ内容がやはり海外から来ている学生にも必要だと思います.グローバルな視点とかダイバーシティというのを,頭だけじゃなくて本当に常日頃からそういったものに対応していける.学会としてもそれをちゃんと具現化していけるようなことが必要かなと思います.

[山中] お忙しいお正月の1月の時間をありがとうございました.これからも最も重要なのが企業を含めた日本の競争力,連携が一番大事で,こうやってその異業種の方,普段お会いしない方と会えるのも一つのこの学会のコミュニティかと思います.努力してまいりますので,少しでもいい日本の社会の未来を作りたいというふうに思います.本日は西原さんどうもありがとうございました.

| 対談の様子は電子情報通信学会 YouTubeチャネルで御覧頂けます. https://www.ieice.org/jpn_r/president/2024/president_dialogue.html |  |

| または,学会YouTubeチャネル https://www.youtube.com/@ieice6986 |  |

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード