|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

通信インフラの災害時対応及び防災・減災に向けた通信技術

――令和6年能登半島地震を風化させないために――

プロアクティブな対応に資する通信基盤設備等の被災予測技術

Disaster Damage Prediction of Communications Facilities Contributing to Proactive Response

信頼性向上のために災害発生時にケーブルを防護する技術が研究開発されているが,効率的に信頼性を向上させるには膨大な数の既設設備のうち被災する可能性の高い設備から対策を行う必要がある.これに対し,NTTでは地震時にどの管路が被災しやすいかを推定する被災予測技術を開発した.本技術は機械学習を用いて過去の震災時の点検結果を学習することで分類器を構築するものであり,公開データを活用することで予測できる.加えて本技術は他の設備や災害に応用可能であり,例えば豪雨災害に対する電柱の被災予測などができる.本技術で効率的に信頼性の向上を目指す.

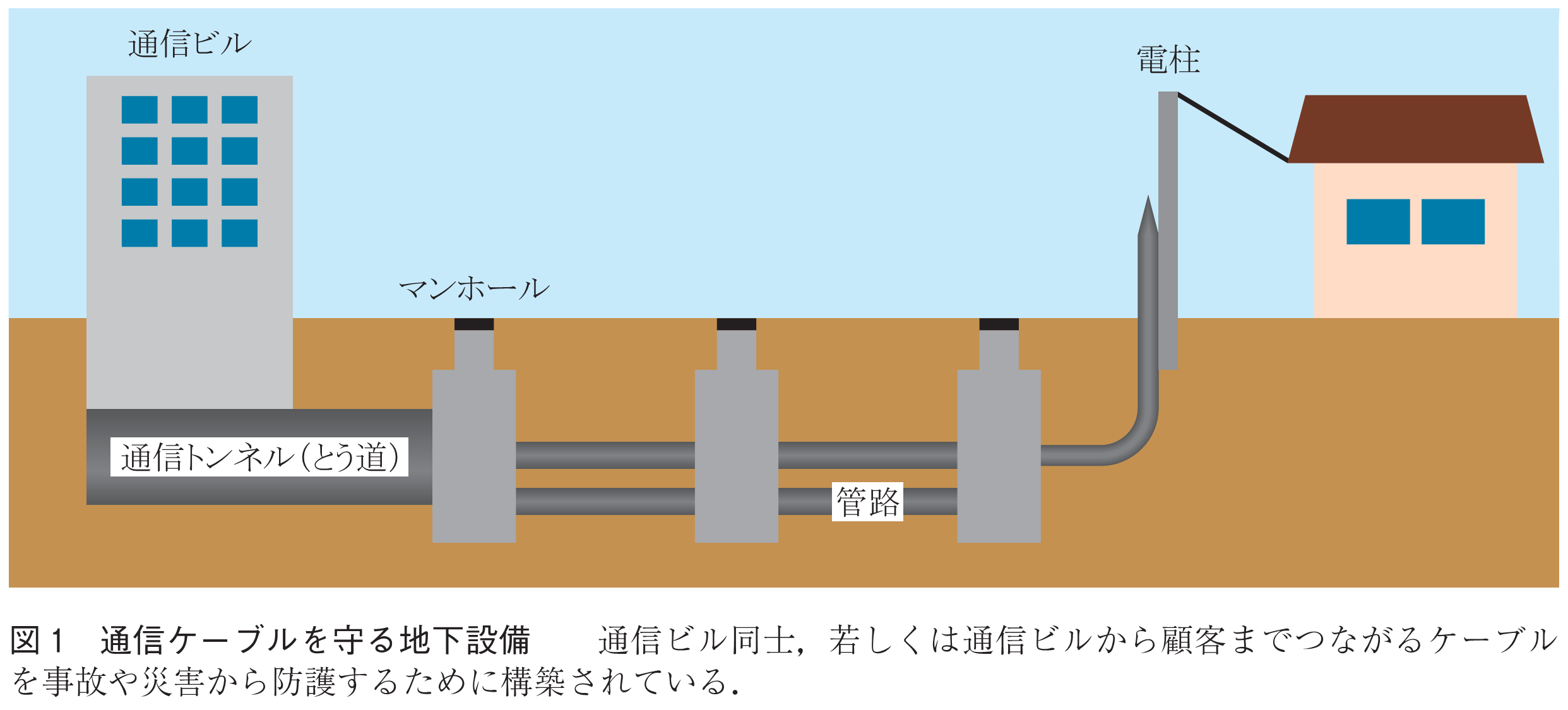

キーワード:通信基盤設備,地震,豪雨,機械学習

日本の通信サービスを支える基盤として多くの地下設備が建設されている.これらの設備は大半の地震や降雨に対しては損傷することなく適切に通信ケーブルを防護することができている.一方で大規模震災においては一部の設備で被害が発生することがあり,通信に影響を与える場合がある.一方で通信は災害時であっても機能を維持していることが求められるライフラインであり,大規模震災においても重要回線は損傷しないことが求められるため,事前に対策を行い,こうした被害を避けることが重要である.日本電信電話株式会社(以下,当社)では災害に強い通信ネットワークを構築するために様々な対策を行っており,重要回線である中継伝送路の多ルート化,重要通信ビルの分散などのネットワークレベルでの対策や停電に対する予備電源の準備や浸水・火災防止などのビル・設備単位での対策などがある(1).一方で通信ビルとビルの間やビルとユーザを結ぶ設備として図1のような地下設備や電柱が存在する.本稿では特に地下設備の地震に対する対策技術及び対策箇所の優先順位をつけるための被災予測技術について解説する.

2024年1月に発生した能登半島地震においては電源の枯渇による影響も含め,通信ビル相互間で最大8,660回線が影響を受けた.このような被災に対して,中継ケーブルの修理やう回,ポータブル衛星の配置などにより通信を確保し対処している(2),(3).こうした被害の一部はケーブルを防護している地下設備の被害によるケーブル損傷が原因となっている可能性がある.

地下設備は図1のように主に通信用トンネル(とう道),マンホール,管路から構成されている.大規模震災時であってもとう道は立坑との接続部から漏水が一部で確認されるのみで,構造物としての機能を失いケーブルが損傷するような事例は確認されていない(4).マンホールも液状化による浮上等は発生しているがマンホールが崩壊することでのケーブル損傷などは発生しておらず,ケーブルの損傷が発生するのはマンホールとマンホールを接続する管路に被害が発生した場合がほとんどである.このため地下設備の中でも管路に対する被害に対処する必要がある.

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード