|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

電子情報通信学会は,私が初めて入会した学会です.学部4年のとき,最初の学会発表を当時の全国大会(現在では総合大会)で行うために入会しました.しかしながら,予稿を書いている段階で数値計算の誤りが見つかり,締切までに投稿することができませんでした.そのため,最初の学会発表は翌年の回路とシステム研究会になりました.大学教員になってからは,研究会発表を繰り返し,研究会において著名な先生から直接質問やコメントを頂いたことが研究を続ける励みとなりました.また研究発表や懇親会等を通じて知り合った大学や企業の研究者は,後の研究や学会活動において計り知れぬ財産となりました.このように若い私にとっての学会は研究者を育成する場でした.30代以降は,研究会の幹事,論文誌編集委員,ソサイエティの大会担当幹事や庶務幹事などを歴任し,研究会やソサイエティという現場での学会運営を体験しました.研究会やソサイエティ運営側になると,学会は研究者同士がボランティアで支え合って,研究分野を活性化し発展させていく場に変わりました.50代になると,研究専門委員会委員長として研究分野の責任者に,更にはソサイエティ会長や副会長などの理事として学会全体を運営する立場になりました.特に副会長をしていたコロナ禍の間,集会活動は大きな制約を受け,矢継ぎ早に新たな取組みを始めなければならず,学会は時代に応じて変化していかねばならないということに気付かせられました.

私は会長として,2030年以降も学会が継続して発展できるように,学会のグローバル化,ステータスの向上,サスティナブルな学会運営の3点について取り組んでいく所存です.もちろん,会長一人でこれらの施策を遂行できるわけはなく,理事会とのチームワークや,更には会員の皆様と共に電子情報通信学会がなすべきことを考え抜いていきたいと思っています.

長らく続いていた会員数の減少トレンドは2023年度から下げ止まり傾向を見せ,2024年度末の時点で23,000人程度と,ほぼ昨年並みの数字となっております.これには,大学3年以下の学生や高校生などを対象にしたジュニア会員や学生員の入会数の増加が貢献しています.また2022年度に新たに導入したアソシエートメンバーは,1,000名を超えました.アソシエートメンバーは電子情報通信分野で活躍中の方が多く,大会や講演会等への参加を通じた,様々な分野での連携活動が期待されます.また,論文誌についても,2017年頃から始まった投稿件数の大幅な減少が止まり,2021年度から非会員による投稿を可能にした結果,2023年度からは増加に転じました.まだ掲載論文数の増加には結び付いていませんが,将来的には掲載論文数の増加が期待されます.このように右肩下がりであった本学会のトレンドが変わり始めてきました.

一方,総合大会やソサイエティ大会について見ると,更に明るい兆しが見えます.まず講演件数がコロナ禍前と同等の水準に戻ってきました.また大会の懇親会には毎回数百名の参加者が集まり,非常に盛大なものとなっています.今年の総合大会で開催された,ジュニア会員と学生員を対象としたポスターセッションでは,234件のポスター発表が二日間にわたって行われ,小学生がジュニア奨励賞を受賞して注目を浴びました.また高校生によるポスター発表も多く,本学会が情報通信に対して興味を持つ若手人材の育成にも貢献していることが見てとれます.

このような上向きのトレンドが少しずつ見られる状況で,本学会はどのような未来戦略を取ればよいでしょうか.私は本学会の未来戦略における重要なテーマとして,次の三つを挙げます.

(1)グローバル化の推進

(2)学会のステータスの向上

(3)新しい時代に対応するサスティナブルな学会運営

これらのテーマに関する,私の2030年に向けた学会発展の構想を次章で紹介します.

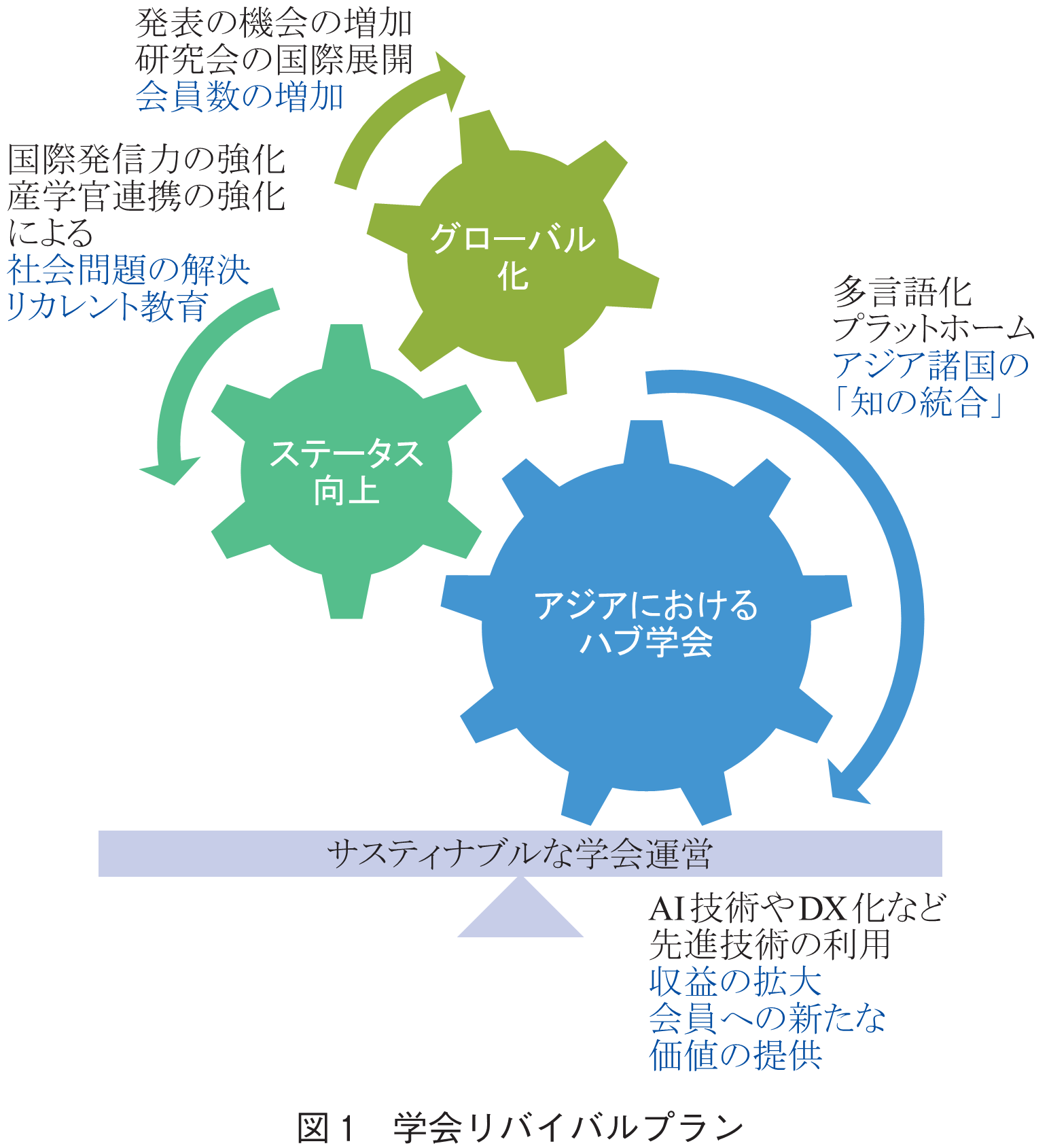

2030年に向けて,本学会の更なる発展を目指すため,次のリバイバルプランを推進します.

ICT分野はグローバルな環境下で発展しており,学会のグローバル化は避けて通れません.国際的な研究開発の活性化を推進し,グローバル社会に貢献できる学会に成長させる必要があります.このため,グローバル化の数値評価指標である海外会員数と海外からの論文投稿数の増加は重要な戦略になります.私は本学会の独自の強みを生かした未来志向の展開を目指して次の取組みを推進します.

(1)フラグシップ国際会議の開催

グローバル化のキーポイントとなるのが,海外会員の発表の機会を増やすことです.例えば,通信ソサイエティが毎年開催しているフラグシップ国際会議ICETCを更に国際的なものにして,世界中の研究者やエンジニアが集まる場にしていきます.また,研究会横断型のフラグシップ国際会議を通信ソサイエティ以外のソサイエティにも開催してもらい,海外会員が研究分野によらず発表できる機会を増やします.基礎・境界ソサイエティが既存の国際会議と併催する形で2026年にフラグシップ国際会議の開催を計画しています.ほかのソサイエティでもフラグシップ国際会議の開催についての議論が始まっており,この動きを広げていきます.

(2)海外を巻き込んだ研究会活動の拡大

世界最大規模のICT系学会はアメリカのIEEEですが,本学会はアジアをリードする存在となる潜在能力を十分に持っています.例えば,本学会が長年培ってきた研究会活動という独自の仕組みを,アジア諸国へ拡大することで,地域全体の研究活動を活性化することができます.更に,後述する多言語翻訳プラットホームを活用することで,アジア諸国の研究者の間で母国語を使って知見を共有・連携させることが可能になります.研究会活動の拡大を通じて,本学会はアジアにおける研究・開発のハブとしての地位を確立するとともに,海外会員数や海外からの論文投稿数の増加も目指していきます.

(3)多言語化への取組み

学会のグローバル化を加速するために,本学会では2024年度から,英文論文誌を15か国語に翻訳する多言語翻訳プラットホーム「IEICE Digital Library」を運用・公開しています.今後はこの取組みを会誌にも広げ,海外会員へのサービス向上に結び付けます.将来的には,本学会のコンテンツにとどまらず,アジア諸国の学会のコンテンツも登載し,アジア圏における「知のハブ」として本プラットホームを進化させていくことを目指します.これは,単なる翻訳の枠を超え,言語の壁を越えて知を自然に流通させる,包括的で開かれたエコシステムの実現を目指すものです.

本学会は,多言語化の取組みを通じて,言語の多様性を尊重した形での「知の統合」の構築に挑みます.これは,異なる言語で隔てられるのではなく,研究者が自由に思考を表現し,知が活発に交流する場を築くための挑戦です.私たちはその複雑さを理解しつつ,バランスの取れたグローバルな知の共同体の形成に向けて歩みを進めていきます.

本学会のステータス向上を狙いとして,国際発信力の強化や産官学連携,学会からの発信,リカレント教育などを通じた社会課題解決について次の取組みを推進していきます.

(1)国際発信力の強化

論文誌の強化や国際的な研究ネットワークの拡大を通じて,本学会の国際発信力を強化していきます.論文誌の強化としては,論文投稿件数を増加させ,優れた研究成果を集め,世界に向けて発信し,本学会の存在感を高めるとともにインパクトファクター(IF)の向上を狙います.まずは,研究会での優れた発表に対して論文誌掲載を勧める研究会論文推薦制度の導入や国内会議やフラグシップ国際会議をはじめとする国際会議と同一テーマの論文誌特集号の企画を進め,論文投稿件数の増加を図ります.IFの向上については,この数年での英文論文誌BのIEEE Exploreでの公開や多言語翻訳プラットホーム導入などでのサーキュレーション改善を含めた10年以上の取組みによって徐々に向上しつつありますが,更に,新たな戦略として,NatureやScienceのようなプレミアムな論文誌の発行を検討しています.トップ研究者による招待論文やサーベイ論文を掲載することに加え,学会の枠を超えた広範囲から優れた論文を集めることで,高いIFの付いた論文誌とすることを目指します.

(2)産官学連携の強化

企業,政府,学会が連携して,情報通信分野における社会問題の解決に向けた取組みを進めます.そのような活動の一つとして,社会生活を支える情報通信インフラを総合的に運営(設計,工事,運用,維持管理)することを使命とした情報通信エンジニアリングがあります.情報通信エンジニアリングの活動については,ソサイエティに相当する組織として,「情報通信エンジニアリング部門」を新たに立ち上げ,企業から特別会員を集めて情報通信インフラにおける課題と解決策について議論を行っていく予定です.

また,企業会員にとって本学会をより魅力的なものにするために,企業目線で社会課題を解決し,新たなビジネスチャンスを創造する場である企業イニシアティブが設置され,既に四つの分科会が立ち上がっています.そのうちの一つ,AIが相互運用される社会システム分科会は,日本学術会議「未来の学術振興構想」の中長期研究戦略としてテーマが採択され,シンポジウムや大会等を通じて活発に議論が行われています.このように本学会の社会的貢献を高めるため,今後もタイムリーに企業イニシアティブの分科会を設置し,社会問題の解決に向けて企業,政府,学会の連携を進めていきます.

(3)学会からの発信強化

学会が積極的に社会問題に対して意見を表明することで,学術界と社会との橋渡しの役割を果たします.2024年8月には就職に対する会長声明が発表されました.そこでは,企業には,ワンデーインターンシップ等を利用した早期採用ではなく,学会活動を通じて真の学生の能力を判断して採用してほしいというメッセージ「大学・大学院生の教育機会を尊重した求人スタイルへの移行」が発信されました.

今後も政府や自治体への学会提言や会長声明を通じて,社会的責任を果たし,学会の存在感を高めていきます.これまで,本学会は大学と企業についてはプレゼンスを持ってきましたが,政府に対して学会が何をできるのか明示してきませんでした.そこで,第7次科学技術イノベーション基本計画に対して,本学会から会長声明の形で提言を出し,(i)日本の得意な分野を集中的に議論できる場を本学会が用意できること,(ii)産官学の連携の契機あるいは連携の発展の場として本学会が積極的な役割を果たせること,(iii)ICT分野を志す若手の育成や社会人のリカレント教育が本学会でも可能であること,(iv)言語の壁によって隔てられることなく自由に思考を表現し,知が活発に交流する場を築くこと,などを積極的に発言していきます.

(4)リカレント教育の推進

技術革新のスピードが増す中で,継続的な学びの場を提供することは,学会の重要な使命です.本学会では,リカレント教育を通じて,会員並びに広く社会の技術者が常に最先端の知識や技術に触れられる環境の整備を進めています.現在,本学会が実施している主なリカレント教育としては,オンデマンド形式の「IEICE先端セミナー」と日本工学会ECEプログラム認定の「電気・電子系高度技術者育成プログラム」があります.IEICE先端セミナーは,効率的な持続学習の機会として活用されています.今後は,IEICE先端セミナーのコースの数を現在の5コースから10コース以上へと拡充し,多様なニーズに応えられる内容とすることを目指します.また,維持員企業からの要望を反映させたテーマ設定を行うことで,企業内研修としての利用も視野に入れ,教育コンテンツとしての価値を高めてまいります.

ECEプログラム認定講座についても,新たなプログラムの企画・実施に取り組み,より多くの技術者が段階的かつ体系的に学べる仕組みを整備してまいります.このような取組みにより,会員へのサービスを充実させるとともに,社会全体に対しても継続的な教育貢献を果たしていくことで,本学会の存在価値を一層高めていきたいと考えています.

ここ数年の生成AIの発展と普及から分かるように,ICT系の技術は爆発的なスピードで進化します.こうした先進技術を積極的に取り入れ,会員の皆様の学会活動をより効果的にサポートできる学会運営を実現し,先進的な知識を広める場としてふさわしい学会に発展させていきます.

(1)持続可能な学会運営への取組み

本学会は2023年度までに6期連続で黒字を維持していますが,長期的な観点から見ると,少子高齢化による会員減少,論文誌の掲載論文数の減少などが懸念されています.将来にわたり持続可能な学会運営に向けた戦略として,これまで述べてきたグローバル化やステータス向上での収益の増大に加え,ソサイエティが行っている研究会や国際会議を通じた収益をより拡大することも進めていきます.こうした様々な取組みにより,持続可能な学会運営を実現し,会員の皆様,社会への責務を果たしていくことを考えています.

(2)先進技術を取り入れた運営効率化

生成AIなどの最新技術を積極的に活用することで,事務局の業務効率化や会員サービスの向上を図ります.先に述べた海外会員への翻訳サービスなどもこの一環です.また,学会システムのクラウド化を進め,本学会の運営をより効率化していきます.

(3)会員への新たな価値提供

新たなスタイルの就職活動として,学生がポスター発表を行い,聴講した企業の採用担当者が学生をスカウトするマッチングワークショップART(Advanced Research Track)を2025年3月に試行し,20名以上の学生が参加しました.このマッチングワークショップARTを継続して実施し定着させるとともに,研究者のキャリアパス形成を支援するため,転職希望者向けのマッチングワークショップやリカレント教育も実施していきます.

これまで述べてきましたように,2030年にあるべき本学会の姿を目指して,学会のグローバル化の推進,学会のステータス向上,新たな時代に向けた学会の在り方を検討していきます.これらのプランの実現に向けて,会員の皆様の御支援と御協力をお願いします.

近年の総合大会やソサイエティ大会の活性化も,会員一人一人が学会発表や運営に関わることで達成された成果であり,会長として心から感謝申し上げます.また,昨年度から長期継続会員に対する表彰制度を導入し,20年,30年,40年,50年の節目に当たる継続会員に対して異なる色のピンバッジを進呈することにしました.会員の皆様におかれましては,今後も継続的に学会への参加と支援をお願いします.

最後に,会長として2030年に向けた学会の発展に尽力するとともに,会員の皆様と共に新しい時代の学会を築く決意です.皆様の一層の御協力を重ねてお願い申し上げます.

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード