|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

(2025年4月16日 新川崎・創造の森NANOBIC棟にて開催)

出席者

森本典繁 情報処理学会会長 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長執行役員,最高技術責任者兼研究開発担当

山中直明 電子情報通信学会会長 慶應義塾大学未来光ネットワークオープン研究センター所長,特任教授

【会談会場前にて】

[山中] 今日はありがとうございます.こちらは慶應の新川崎キャンパスで,産学連携を中心に活動しています.授業はなく,産業界との共同研究が主な活動です.ここからベンチャーが生まれ,その向こうにはベンチャー棟もあり,IBM Quantumや大企業の研究所もあります.産業連携のクラスタとして設計されています.今日,IBM Quantumでの対談も楽しみにしています.

[山中] 本日は,電子情報通信学会と情報処理学会の会長対談を企画しました.森本さんから自己紹介をお願い致します.

[森本] はい,皆さんこんにちは.IBMの森本です.情報処理学会の会長を,2年前から務めさせていただいております.私は1980年代にIBMに入社して以来,ずっと情報関係の技術畑一筋でやってきております.1993年から1995年には,アメリカのMITに留学しておりました.その後,2006年から2009年までは,IBMのニューヨークにあるヨークタウン・ハイツ研究所に赴任しており,2015年のIBM Asia PacificのCTOを経て,現在は日本IBMでCTOという役職を務めております.どうぞよろしくお願いいたします.

[山中] 森本さん,ありがとうございます.私は情報処理学会の会員でもあります.両学会は日本を代表する学会で,2万人以上の会員を擁しています.今日は森本さんから御助言を頂き,議論を深めたいと思います.よろしくお願い致します.

[山中] 先ほどから画面に映っているこの背景が気になると思うんですが,森本さん,是非この後ろの背景についても説明していただけますか?

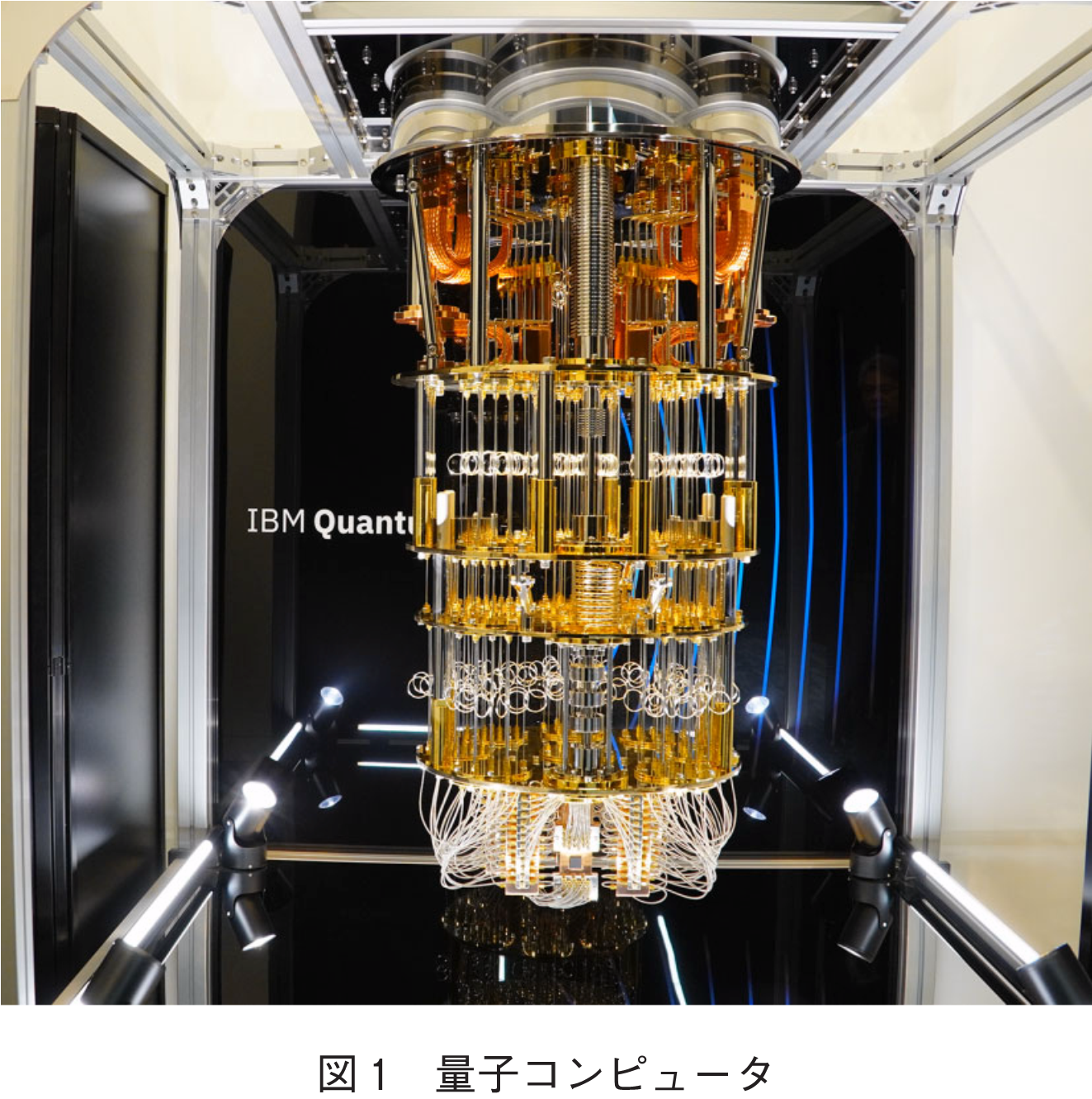

[森本] これは量子コンピュータです.設置されたのは2021年,正に東京オリンピックの年で,日本で初めて(米国以外でもドイツに次いで二番目)量子コンピュータの実機が設置されました.現在は,東京大学が中心となったコンソーシアムで,QIIC(Quantum Innovation Initiative Consortium)のメンバー企業である約17社の企業研究者と,東京大学,慶應義塾大学の量子コンピュータの研究者が使用しています(図1).

[山中] この量子コンピュータは,周りが冷却装置で,実際の中身は筒の中に入っています.ところで,世界にはこれが何機くらいありますか?

[森本] 今稼動しているもので約20機あります.

[山中] 私が勤務している慶應義塾大学にも量子コンピュータ研究センターがあります.そこでは,銀行やマテリアル系,製菓系など,様々な分野の方々が集まり,コンソーシアムとして情報をシェアしています.特に,研究者たちが集まるお茶飲み場での交流が活発で,競争しながらも協力しているのが感じられます.量子コンピュータは,情報処理学会や電子情報通信学会の研究分野にも関連していますが,単に技術そのものの研究開発だけでなく,その応用分野の市場として重要だと思います.新しいデバイス,コンピュータシステム,アプリケーションがうまく連携することが,日本の研究開発体制の成功につながると感じています.

[森本] そうですね.正しくそのとおりです.最終的に,世界中でコンピュータのハードウェアを作っている会社は,そんなに多くは必要ありません.ハードウェアが成熟すると,そのメーカや種類はどんどん絞られ,逆にそれを使うアプリケーションは増えていきます.これが技術全体の健全な発展だと思います.量子コンピュータの分野でも,日本では意外にもアプリケーション側の研究開発が早くから始まっています.2017年に,当時理工学部長だった伊藤公平先生とともに,Quantum Innovation Initiative,そしてその前身であるKeio Q Network Hubを立ち上げました.設立当初に参加したのはMUFG,みずほ銀行,JSR,三菱ケミカルの4社です.当初,リモートで量子コンピュータにアクセスすればよいという考えもありましたが,伊藤先生は現場に来て,みんなで膝を詰めてディスカッションをすることが重要だと強調されました.新しい技術に対する理解がまだ不十分で,どのように使うべきか,また問題が発生した場合にどう対応するかという点で,リアルタイムで研究員同士がディスカッションできる場が非常に有益だと感じました.

[山中] 今のお話,とても参考になりますね.我々が参加している学会も,言わば自分一人でやる分にはコンソーシアムや組織は必要ないかもしれません.しかし,電子情報通信学会のように,レーザのデバイスを研究している人から,AIやVRを研究している人まで,様々な分野の研究者が集まる場は非常に重要です.量子コンピュータを始めるときも,物理的な現象だけではなく,OS,コンパイラ,アプリケーションのソフトウェア,そして解きたい問題に対するノウハウが必要だと痛感しました.ちょっと面白い話があります.私の知り合いのイノベータで,スタートアップで成功した方がいらっしゃるんですが,その方と話していたときに,サーフィンをしていると言い出しました.最初は何のことかと思ったんですが,サーフィンをする人は海でぷかぷか浮いていて,波が来たときにその中から成功者が出ると言っていました.つまり,波が来てから浜辺にいるようでは遅すぎて,成功できないということです.波は必ず来るので,サーフィンをしていればいつか来るというわけです.量子コンピュータも,今すぐに活用できる突破口は見つからないかもしれませんが,いずれは来ると私は思います.例えば銀行のようにアルゴリズムが重要な分野では,量子コンピュータをどれだけ使いこなせるかが勝負になります.もし量子コンピュータをすぐには使えないからといって離れていたら,サーフィンをしていないことになり,波が来たときに成功することはできないのではないかと思います.

[森本] そうですよね,そのとおりです.まさしくサーフィンに例えたように,海に入らなければ波はキャッチできませんし,たとえ波が来ても練習していなければうまく乗れません.それが重要なポイントです.ですから,種(チャンス)が見えているときにそこに飛び込んで,少しずつでも水に慣れていくことが大切です.そうすれば,波がどのタイミングで来るのか,だんだんと分かるようになり,そういう人にしか大きな波をキャッチできないと思います.

[山中] 森本さん,せっかくなのでお聞きしたいのですけれども,3月末に電子情報通信学会の総合大会で,パネルディスカッションがありました.その中で,連携の重要性について多くの人が話していましたが,一つ疑問が呈されました.「本当に日本は連携が上手なのか?」と.アメリカに長くいらっしゃった森本さんにお伺いしたいのは,アメリカでは情報を守る意識が強く,職場でも緊張感がありますが,日本は比較的オープンで協力的です.ただ,異分野を積極的に取り入れて成功している例は少ないという意見もあります.この点について,森本さんはどうお考えでしょうか.

[森本] 確かに文化や国民性の違いはあるかもしれませんね.日本では同じ分野の人たちが,契約や合意というよりも,お互いに協力し合う仲間意識で情報を共有したり手伝ったりすることが多いように感じます.一方,アメリカでは協力をする際,契約や合意をしっかりと交わし,情報の取扱いや役割を明確に定義します.そのため,きちんとした合意と役割分担があれば,協業がスムーズに進み,より効率的に進められるのだと思います.この違いがあるのではないでしょうか.

[山中] ジョブ型が日本で成立しないという意見もありますね.日本でも,ジョブ型にしなければならないという意見には賛成が多いですが,実際に日本は違ったやり方をしているという見方もあります.例えば,契約や役割分担で組織をきっちり作るのが苦手なため,連携が得意と言っても,それは同業者同士の協力に限られることが多いです.もしこれを改善できれば,日本の働き方が大きく変わる可能性があると思います.

[森本] 確かに,同業者同士の協力は良い部分もありますが,新しい挑戦に踏み出すエネルギーが出にくいという点が問題です.新しいことに取り組まないと「誰もやっていないから自分もやらなくていい」という思考が生まれ,スピードやエネルギーが欠けることになります.また,ジョブ型に移行しにくい理由は,日本では採用時に具体的な仕事が決まっていないことが多いからです.アメリカ,特にIBMでは採用時に仕事や役割が明確に決まっているため,ジョブ型に近い形で進んでいけるわけです.日本では新入社員は「就社」というメンバーシップ型で採用されるため,後からジョブ型に移行するのは難しいというのが現実だと思います.

[山中] グローバルで戦うために,全く同じ土俵で戦うのは難しく,むしろ自分たちの得意分野を生かし,相手の良い点を取り入れる方が効果的です.情報処理学会と電子情報通信学会がそれぞれ会長声明を出し,今の採用の状況は危機的だと指摘しています.ジョブ型の導入は一つの方法ですが,日本の文化にはなじまない部分もあります.変化は必要ですが,少しずつ進めていくべきだと思います.さっきも登場した,慶應義塾大学塾長の伊藤公平さんが「ウサギとカメ」の話をしており,アメリカではウサギが油断するとカメに負けるという教訓として捉えられ,逆に日本ではカメのように着実に努力すれば勝てるという教訓として捉えられています.ウサギのようにスピードを重視して挑戦するのか,カメのように着実に進むのか,どちらが良いのかは答えがないですが,日本が得意なチームワークや信頼の大切さを生かすことも重要だと思います.

[森本] 私はウサギとカメの例えを聞いたとき,私は日本はカメをウサギのように走らせようとしている,またはウサギの毛皮をかぶったカメを育成しているのではないかと思いました.スタートアップや新しい挑戦をするには,本気で速く走るための訓練が必要で,足や視点を鍛えることが大切です.しかし,カメとして育ったのに急にウサギのように走らせようとするのは無理があると思います.もしウサギを育てたいなら,子供の頃からその能力を伸ばすべきで,教育と現実のギャップを感じました.

[山中] 電子情報通信学会のパネルの中でも,「本当にウサギ型の社会を我々が目指すべきなのか?」という点には,多くの疑問が挙がっていましたね.良いところは取り入れるべきだというのは分かるけれど,全てを目指す必要があるのかというところで,議論がありました.

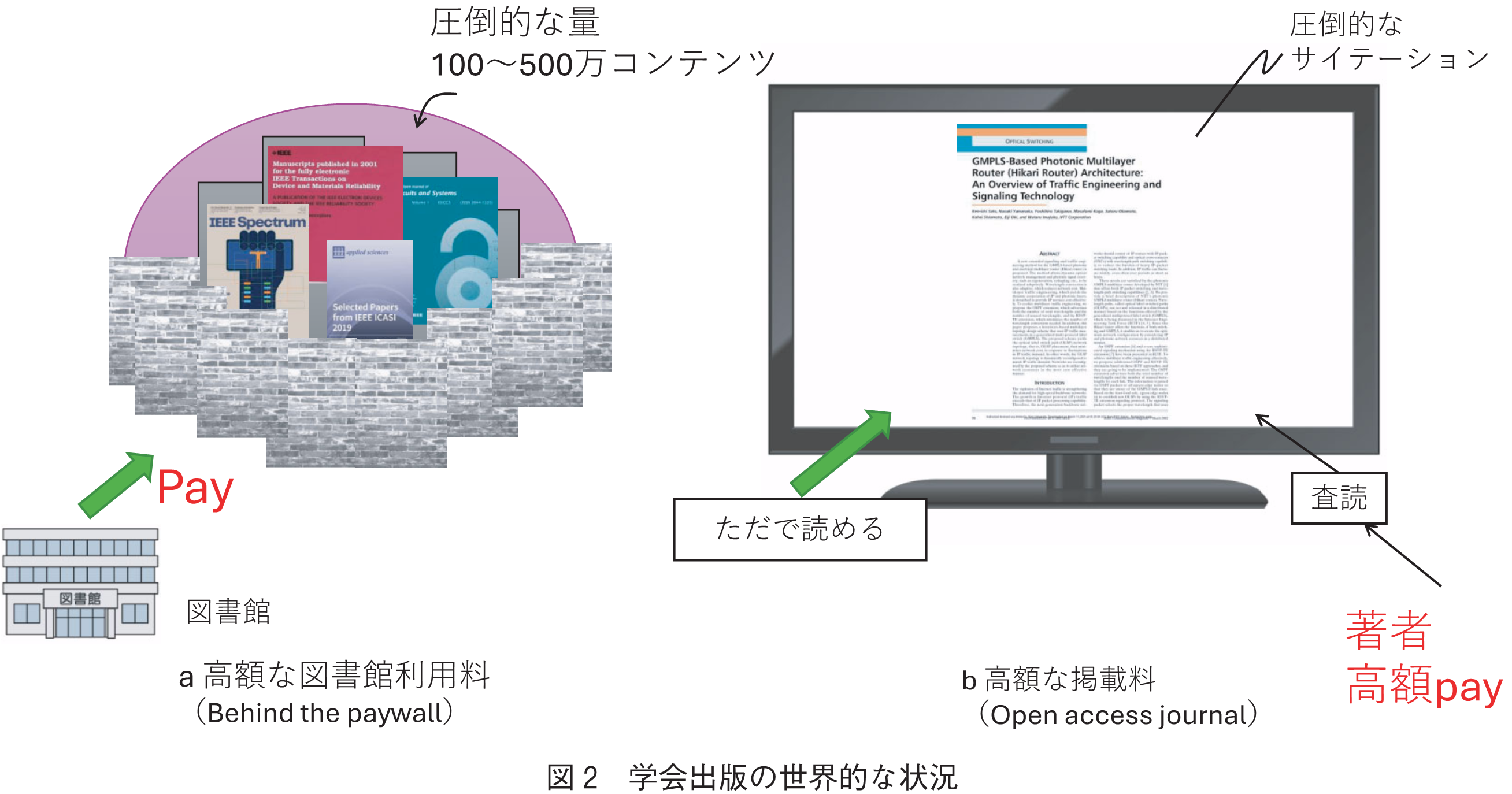

[山中] では宣伝させていただきます.情報処理学会と電子情報通信学会は,世界競争の中で論文誌の調子が余り良くないのが現実です.今のルールはウサギのルールで,inchの物差しで物を測ることが多く,亀である自分を測って劣等感を感じる方もいます.現在,論文誌は有料購読,つまり「Pay wall」によってコンテンツが囲い込まれ,多くの大学や研究者がその高額な費用を支払わざるを得ない状況にあります(図2).これについては,学問の成果は社会全体のものであるべきだという意見もあり,元々研究者の努力で書いたコンテンツに過剰な料金徴収は行き過ぎだとの意見もあります.オープンアクセスジャーナルは,ステータスとともに高額な著者投稿費を取るモデルもあります.電子情報通信学会は,学問の公平性を守りつつ,研究成果を社会に役立てるべきだと考えています.コンテンツを囲って高額な料金を取るビジネスモデルには反対し,最低限の経費を負担する方法を決めました.しかし,この方法は批判もあり,「負け犬のロジック」とみなされることもあります.ですが,広く研究成果を知らしめる方法は必要だと感じています.情報処理学会会長として,もし今の話についてお考えがあれば,是非お聞かせいただければと思います.

[森本] そうですね.負け犬が勝っているかどうかというのは,何を基準にするかによります.例えば,サイテーション(引用)数などの尺度で問うならば,日本の国内学会は太刀打ちできないことは事実ですし,言語の問題も影響しています.しかし,学会の本来の意義を考えると,学会は人類や社会の集合知を積み上げ,それを社会に還元し,ほかの研究者と共有して次の段階に進むことが目的です.この公益的な立場に立つなら,今の考え方は間違っていないと思いますし,実際にこれまでその方向で進んできたのではないかと感じます.そういった意味で,私は山中先生の考えに賛同します.

[山中] ありがとうございます.公益を大事にしつつも,ビジネス的な考えを取り入れないと,いわゆる「ゆでカエル」のようになりかねません.Takes it allは目指さなくても,一定のポジティブなフィードバック,例えば「よく売れているね」という活性度が必要だと思います.

[森本] 例えば,それぞれの学会の特徴を生かした著作や本を商業的に販売したり,論文提出時に再利用権や再判権を取ることで,二次的な創作物や著作物が生まれる可能性があります.

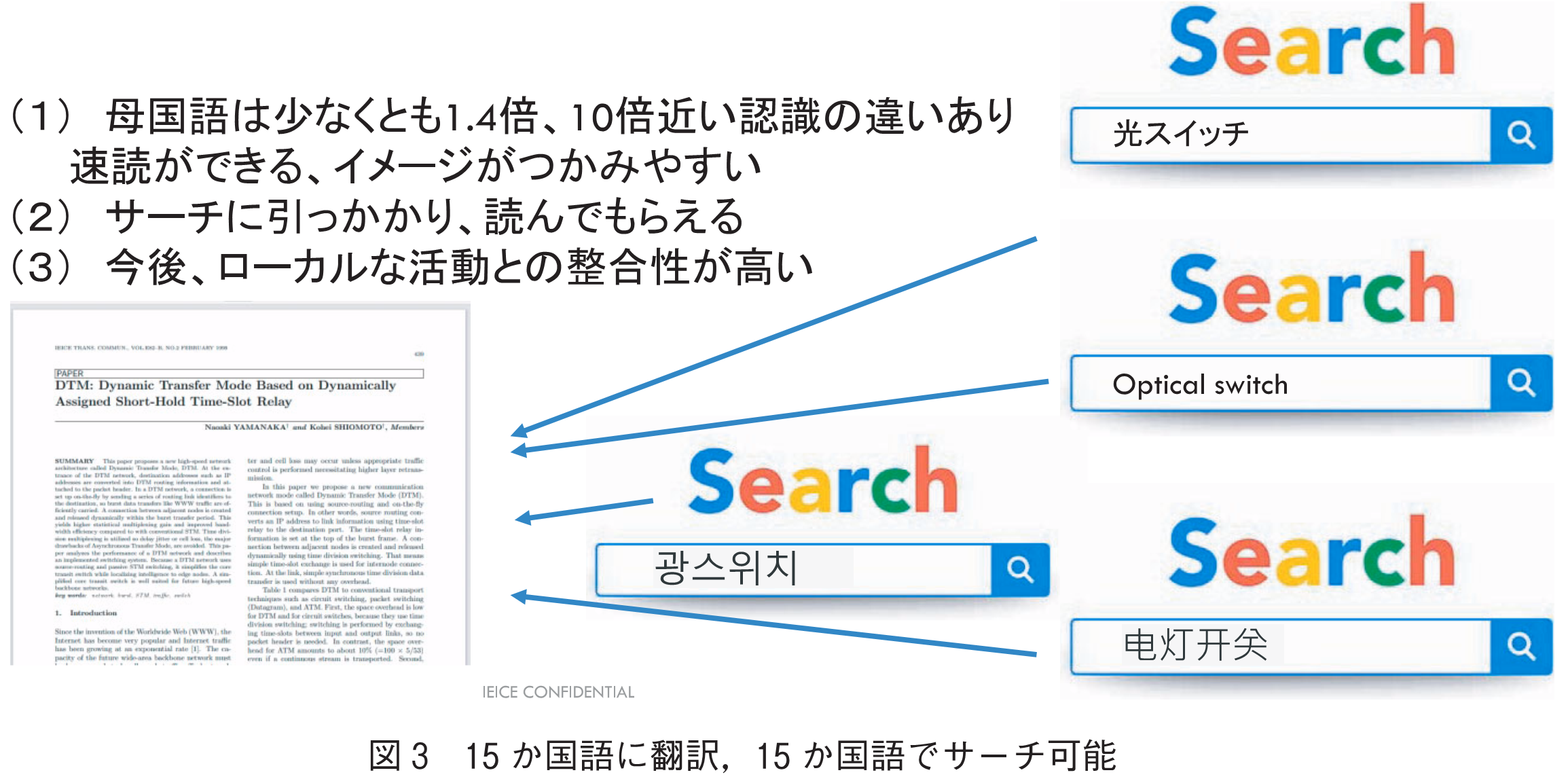

[山中] 電子情報通信学会の大橋副会長は企業出身で,学会のビジネス的なセンスは非常にしっかりしており,Win-Winの関係を重視しています.その方の考えは良い研究が報われ,努力が評価される社会を作ることが重要だという点には賛同します.また,大学院の学生の中には非常に努力している学生も多く,その努力が正当に評価されるべきだという意見もあります.これらの問題を解決するには,言語の壁や文化的なアイデンティティを尊重しながら,グローバルに協力していくべきです.例えば,電子情報通信学会は日本語のコンテンツを多言語プラットホームで共有し,学術的なコミュニケーションを進めています(図3).最終的には,マイナーランゲージの国々が連携し,協力して強みを生かす方向に進むべきだと考えています.

[森本] そのとおりですね.国際化は重要で,外部からの評価が最終的にコミュニティや国全体の価値につながります.限られた視点での評価だけではなく,グローバルな情報発信を強化することが,学問や技術の進展につながると考えています.

[山中] 確かに,英語は基礎的なスキルとして重要ですが,それだけでは不十分です.グローバル化を進めるには,ITや技術を活用して語学の壁を下げることが鍵だと思います.すごいスタープレーヤはいなくても,日本のラグビーのように,個々の力を生かしつつ,チームとして協力していくことが大事だと思います.AIや自動翻訳技術を使って,学会の分野のみに特化した翻訳技術を開発すれば,グローバルな競争力を高められるはずです.

[森本] そうですね.AIはこれから更に成熟化していくと,分野に特化した個別モデルの方向へ向かうと思います.今までは何でも大きなAIに頼っていましたが,それではエネルギーもコストもかかりすぎる.モデルが大きいほど電力も必要になります.ですので,目的に特化した最適なサイズのAIが作れれば,それを使うのが最適になります.特定の分野や言語,エリアに特化し,情報を効率良く入れ替えて回す.語彙が限定されるような領域では,そうした個別AIの方が有効だと思います.

[山中] 私自身もそうですが,人間ってやはりドメインスペシフィックになりますよね.ある部分には詳しくても,ほかは弱いというのはよくあります.日本には1億人いて,全員がジェネラリストであるのはおかしい.だからこそ,個性を生かし認め合う社会が必要です.今回は言語の話をしましたが,ほかの分野でも,アイデンティティやダイバーシティを尊重し,自分と違うものと連携していく.それが社会の進化や繁栄に貢献する正しい方向だと思います.

[森本] さっきおっしゃっていたラグビーの話ですけれど,スタープレーヤがいなくて強いチームには,やはり戦略があるんですね.スタープレーヤなしで勝とうと思ったら,戦略・戦術を徹底しないといけない.これは個別AIにも通じる話で,これから出てくるAI同士の通信・連携,いわゆる群れとして動くAIの考え方ですね.一つ一つが大きなAIじゃなくても,連携することで効率や効果が最大化できる.こうした多様なAIをつないで,どう戦略的に動かすか――そこがこれからますます重要になると思います.

[山中] 情報処理学会,あるいはIBMでの御経験を踏まえて,AIに対する戦術的な取組みについて,アドバイスをいただけますか.

[森本] アドバイスというか,実際に失敗した話をしますね.IBMは2011年にWatsonというAIを開発しました.これがクイズ番組に登場し,二人の天才回答者と対戦して圧勝したんです.クイズの内容は雑学的なもので,スポーツや歴史,地理,科学などあらゆるジャンルが出題されます.Watsonはその情報を大量にインデックス化して,超高速で検索し,正解を出すタイプのAIでした.そのとき,IBMは「AIはこれで完成した」と思い,その技術を部品に分けてビジネス化しようとしたのです.しかし,その後,AI技術は急速に進化し,Watsonの技術はすぐに古くなってしまいました.技術の進化が早すぎて,固定化した技術の部品を売ってもそれだけでは追いつけなくなったんです.今,LLMのように新しいアルゴリズムが2~3か月ごとに登場し,毎回「これが最良だ!」となります.そのたびに古い技術が陳腐化していくわけですね.しかし,このレースは止められないのです.膨大なエネルギーやコンピュータリソース,人的リソースを継続的に投入し続けないといけません.また,「AIで覇権を取る」と言うと格好いいですが,実際にどういう意味かを考えると,世界中の人が自分のAIを使うという日が来るのか? という疑問が湧きます.現実的には,それはなかなか難しい.一社がずっと投資し続けるのは厳しいんです.新しいハードウェアやアルゴリズム,データも次々に出てくる中で,投資のサイクルがどんどん短く,金額も大きくなっています.そのため,オープンソースの開発モデルが重要になってきます.世界中の人が貢献して,新しい技術を作り上げていく世界では,多少遅れをとっても追いつけます.だから,オープンソースを活用して,特定目的に特化したAIを自分たちで作り,それを日々のタスクに生かしていく方法が現実的です.

[山中] 私の意見として,LLMを研究開発することは日本には難しく,やるべきではないと思います.しかし,AIを使うことで得られるインパクトは大きいと思います.例えば,AIで材料を見つけると,材料が売れる,薬が売れるマーケットになります.コンピュータを開発して,使用料を取るというのではなく,それを利用して解がもたらすものはGDPインパクトがあるということです.AIを使うことは,各業界のプロ,例えば薬学を専門とするプロがその分野でAIをツールとして活用することで,最も力を発揮します.

[森本] 正に非常に重要なポイントです.現在,多くの人がAIを使い始め,翻訳や調べ物などで「便利だ」と感じているかもしれませんが,それはAIの真の生産性を引き出しているとは言えません.重要なのは,どこにどう使えば最大のメリットが得られるのか,つまり適材適所での活用こそが鍵であるという点です.

[山中] 今,本当に重要なのは原点に立ち返ることです.例えば創薬なら,AIよりもまず病気の重要性や創薬のノウハウを深く理解することが大切です.そしてその専門の人が,この領域でAIをどう使うかが重要です.今,情報工学科では「AIをやりたい」と考える学生が多いですが,もし数学が得意でなければ,無理にAIを選ぶ必要はありません.自分の得意な分野を生かしてツールとしてAIを使うのが一番です.

[森本] 全く大賛成です.結局,ツールに目が行きがちですが,ツールが未熟な時期には,それ自体が主役になりがちです.しかし,ツールが発展した後は,誰もそのツールに注目せず,それを使って何をするかが重要になります.技術の進化はサイクルがどんどん短くなっていると思います.コンピュータが登場したとき,人々はその使い方を模索し,30年ほどかけて様々な分野で活用するようになり,最終的には映画や音楽,日常的な用途に広がりました.今やスマホの中で何が動いているかを気にする人は少なくなりました.AIも,今は面白い技術として注目されていますが,それが本質的に社会を変革する使い方につながるわけではありません.人間が成し得なかったことを可能にするギャップを生むことが重要です.量子コンピュータも同様に,今のコンピュータやスパコンではできなかったことを実現できる可能性があります.この差を突き詰めることが,次のステップになると思います.

[山中] その差は,量子コンピュータが生む差で,今,科学や建築など様々な分野にインパクトを与えています.世界の注目がAIに集まり,「AIをやればいい」と言われがちですが,話は全てつながっていて,量子コンピュータも手段ですし,サーフィンの話も同じです.それを利用できる能力は必要です.今,AIを使いこなせることは,英語が得意な人が有利だと言われているのと同じような時代になっているのだと思います.

[森本] そうなんですよね.英語の話に戻すと,確かに英語が上手でも,しゃべる内容がなければ意味がありません.幼稚園の子供と同じように,「ご飯おいしかった」と言うだけでは,コミュニケーションとしては限られています.大事なのは,その言葉で何を伝えるかということです.英語で何を話すかが重要で,そこに内容がなければ意味がないわけです.コンピュータや量子コンピュータも同様で,ツールを使って何をするかが大切です.そして,最終的には哲学的な問いにもつながります.例えば,技術を使うことが本当に許されることなのか,善悪の判断や倫理的な判断が必要です.これらは,AIやコンピュータがない時代にも通じる本質的な問いであり,人間として何が大事なのかを見直すきっかけにもなります.

[山中] そのとおりかもしれません.新しい情報やIT技術に敏感で,専門分野やビジネスに生かそうとする人がもっと日本には必要だと思います.

[山中] じゃあAIをうまく使っていって,自分のビジネスを加速するという話が出てきたんですけれども,情報処理学会の会長でもいらっしゃるので,現状と特に問題点,それから使う上で,若しくは若者を含めて注意すべき点みたいなところをちょっと説明ください.

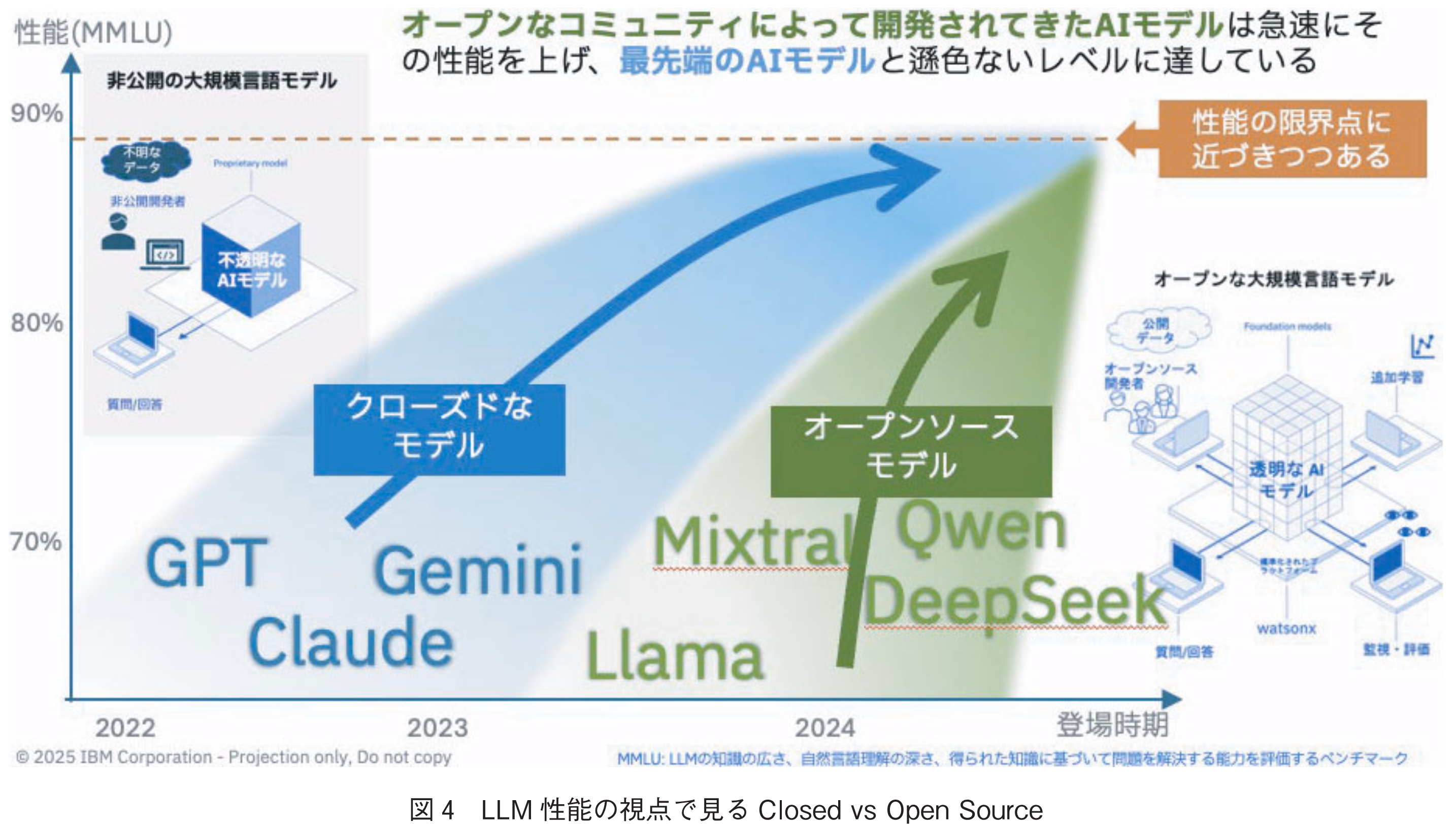

[森本] AIの能力を示すグラフには,二つのトレンドがあります.一つ目は,ChatGPTなどのオープンAIが能力を高めていくものの,上昇スピードが次第に遅くなっている現象です.AIは人間の思考をシミュレートするもので,50年間進化し続けてきましたが,最近ではそのスピードが急激でありましたが,人間の思考に近づいてきていると言えます.言い換えれば生成AIの技術としての「ゴール」が近いということです.これにより,上昇スピードが少しずつ遅くなっています.二つ目は,オープンソースのAIが追いついてきて,その差が縮まっていることです(図4).

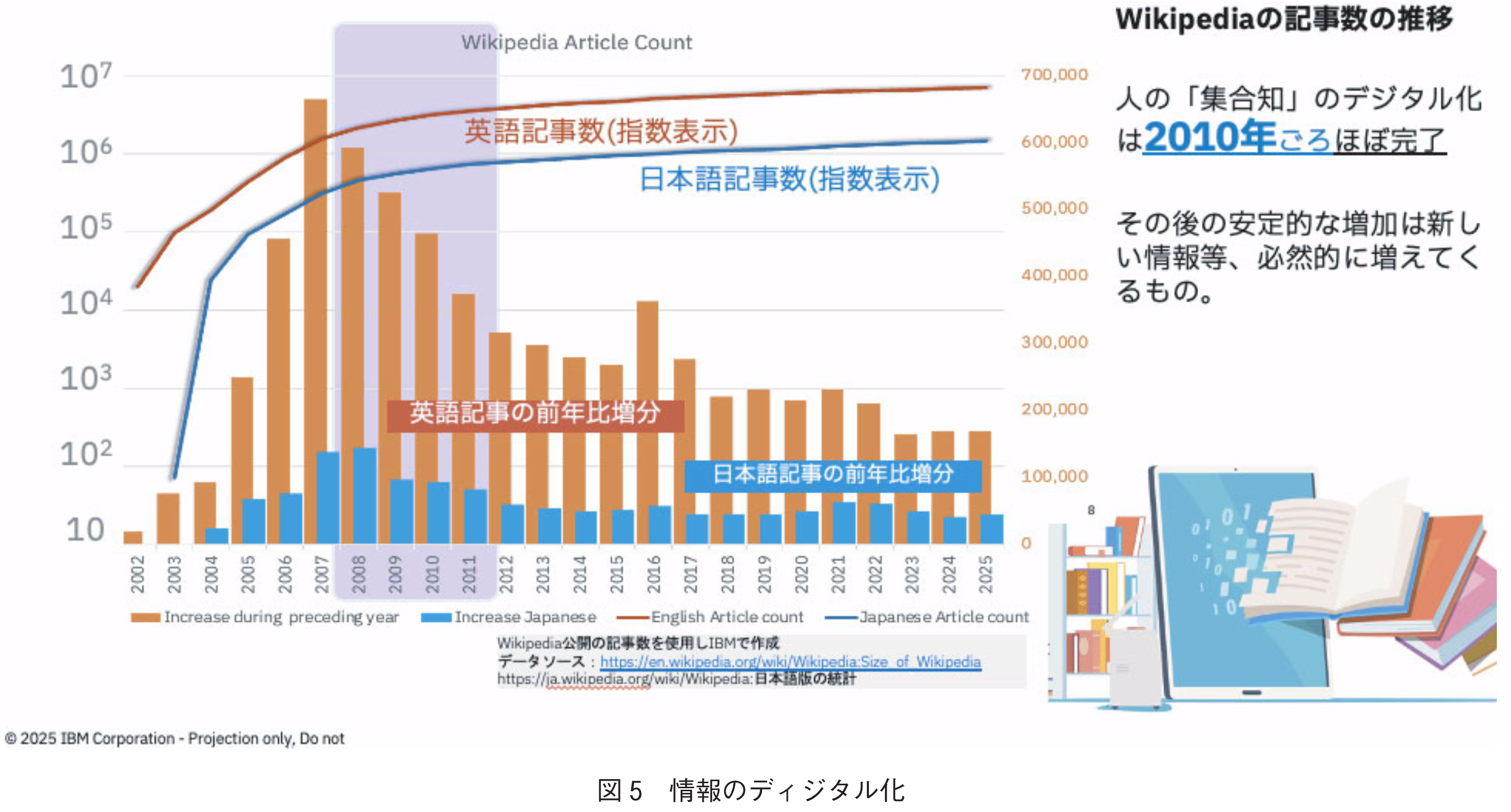

更に,パブリックデータを学習するAIは,データの枯渇が進んでおり,これら人間が生成したパブリックドメインのデータがほとんど取り尽くされた状態になっています.これが意味するのは,データ自体がコモディティ化してきているということです(図5).

この状態では,AIの発展が曲がり角を迎えつつあります.ここで重要になるのは,AIを動かすハードウェアです.未成熟なまま普及が進んでいる技術分野ではハードウェアが売れるという法則があります.アプリケーションの進化と普及が急速に進むと,ハードウェアの能力が追いつかなくなり,ハードウェアの量的な需要が急増し供給がひっ迫することになります.今,これが起きており,アルゴリズムが成熟し,ハードウェアが進化してくると,AIは落ち着き,普及が進むと考えられます.これから社会に出る若者たちには,情報の選択能力が重要です(図6).パブリックデータはほぼ取り尽くされ,情報は簡単に手に入る時代になっていますが,限られた時間内でどの情報を選ぶかが重要です.正しい情報を選ぶ能力が,将来の成功に大きな影響を与えるでしょう.また,選んだ情報源にも誤りやフェイクが混じっていることがあります.これを評価し,取捨選択する能力がますます重要です.更に,AIの能力が増大しているため,一つの誤った判断が大きな結果を引き起こすことがあります.SNSに投稿された悪口が瞬時に広まり,消えないように,情報を発信する際の倫理的判断が求められます.結果として,AIが発展しても,人間らしい常識や道徳的判断が本質的に重要であることが再確認されるでしょう.

[山中] 技術が発達する中で,道徳教育や倫理観は重要ですが,フェイクニュースの見分け方には自信がないですね.悪意や事故で広がることもあります.情報を判断できる力が必要ですが,メディアでは間違った情報が広がっています.これをどうすればいいのか? やはり近道はなく,道徳や倫理をしっかり根に植え付けることでしょうか.

[森本] インターネットやSNSが登場したときにもショックがありましたが,これからはAIを通じて新たなギャップが生まれ,再びショックが起こると思います.

AIの99%は英語をベースにして作られており,非英語圏の文化や歴史は十分に反映されていません.そのため,日本の文化や歴史に関する情報が不足していることが問題です.例えば,日本の総理大臣の名前が古い情報のままだったり,領土問題などで英語ベースの情報が事実として扱われたりします.このような状況では,各国が自国の文化や歴史をAIに反映させる必要があります.

[山中] これは情報処理学会会長としても大きな問題で,慎重に進めていかなければなりません.これから起こるであろう問題を一つ一つ解決しながら,人類は進化していくべきです.その際,最も大事なのは人間としての倫理や価値観を最大限に尊重することです.

[森本] そうですね.科学技術が進化する中で,善悪の判断や倫理がますます重要になります.現在のAIの影響もショックの一部にすぎず,これからも技術ショックは続くでしょう.科学技術の影響力はこれまで以上に大きくなるはずです.最終的にそれを扱うのは人間であり,人間の倫理的判断が異なるだけで大きな影響を与えます.そのため,個々の判断を適正にしていかないと恐ろしい結果を招く可能性があると感じています.私は最近,科学技術以上にその部分に関心を持つようになっています.

[山中] 人間は個々の独立した存在が集まったもので,社会はそれぞれの違いで成り立っています.原点に戻り,倫理観や思いやりを大切に育むことが重要です.フェイクや詐欺といった問題を一つずつクリアしていく必要があります.ちょっと話題を変えますが,学会を通してお互いに学び,成長する場という話がありました.アメリカと日本では職業の流動性に違いがあり,アメリカでは働きながら勉強して再度働くことが一般的です.一方,日本ではその流動性が少し難しいですが,技術や学問の進化は止まらないので,常に学び続けることが重要です.「生涯教育」,自分を鍛え続けることが大切です.御経験豊かな立場から,若い人たちにアドバイスをお願いします.

[森本] そうですね.今,新しい言葉で言うと「リスキリング」という言葉がありますが,私もIBMで働いていたときに,仕事が突然コモディティ化して,やらなくてよいと言われたことが2回あります.1度目は,ブラウン管のCRTディスプレイのアナログ回路設計.2度目は,液晶ディスプレイもコモディティ化して,最終的にはハードではなく信号処理やコンピュータサイエンスに転向することになり,留学で学び直しをするきっかけにもなりました.このようにリスキリングは,リスクを取って新しい分野に踏み出すことでもあり,若い人たちには自分から新しい技術分野に移る選択肢もあるとアドバイスしたいです.

[山中] 情報処理学会では,リスキリングや生涯教育をサポートするために,何か工夫されていることはありますか?

[森本] いろいろなコンテンツを用意して,学校や学生だけでなく,情報処理学会内でのオンライン教育コンテンツを提供しています.そういったものを利用して,皆さんが訓練や学習できるような仕組みを整えています.

[山中] 技術の進化は早いし,ずっと同じところで止まっているわけにはいきません.皆さんがそうした技術を活用して,自分自身を磨くことが必要だと思います.以前,森本さんと飲み会で話していたことですが,人間の教育を考えるとき,ニューラルネットの原理を理解することが非常に重要だという話がありました.ニューラルネットは,学習データを基に正誤を繰り返し教えることで,自分自身を作り上げていくものです.我々もこの脳のニューラルネットをどれだけ鍛えるかが大事で,それが進化を支える鍵になります.つまり多く経験し,多く間違え,トライアンドエラーをする必要性です.例えば,ブラウン管から液晶へ,液晶からコンピュータサイエンスへと移行する過程も,実は大きな違いはない部分も多いです.ビジネスを作る方法や信頼性を構築する方法は,アナロジーとして共通しています.このニューラルネットを鍛えることは,若い人だけでなく,年齢を重ねてもずっと大切にすべきことだと思っています.ただ,懸念があるのは,今はAIが答えを出すことが容易になり,例えば大学のレポートを出すときにAIの答えを持ってきてしまうことです.もちろん,それも手段の一つですが,私は答えを求めているわけではなく,このニューラルネットを鍛える過程が大切だと思っているんですね.間違いや疑問を持つことが重要で,単にAIで完璧な答えを求めることに意味はないと感じます.だからこそ,学習の過程で失敗したり,実際に手を動かして苦労することが非常に大事だと思います.この点について,どのようにお考えでしょうか?

[森本] おっしゃるとおりですね.人間が赤ちゃんとして生まれてきたとき,もし耳や目からの刺激がなければ,何もアイデアは浮かばないと思うんです.生まれてから受けるあらゆる刺激は,脳の中のネットワークの結線の形として蓄積されます.この結線が,人間がアイデアを生んだり,考えたりする土台になるんですね.そのため,この結線状態を増やしたり,賢くしたりするためには,絶え間ないインプットや刺激が必要になります.これがAIの強化学習のようなものだと思います.例えば,「こうやったら褒められる」「こうやったら失敗した」といったフィードバックが重要です.先生が言っていたように,褒められたり怒られたりすることが刺激になるんですね.しかし,答えだけを出す作業では,脳には何の刺激も与えられません.AIに頼って答えを得ることは,自己成長にはつながりません.会社での仕事でも,トレーニングをしていない場合,ただデータを持ってこいと言われるだけでは,脳を鍛えることにはなりません.でも,目的が脳の結線を鍛えることであれば,あえて難しいことや苦労をしてこそ,その質が上がるんです.運動と同じで,体を動かさなければ筋肉は衰えるように,脳も同じです.例えば,今はスマホに頼って地図を見ないことが多くなり,地図を読む能力が衰えていくのも,刺激を与えないからなんです.人生で判断力を養うためには,その刺激が不可欠です.若い人には,わざと難しい選択をして,苦しい方に挑戦してほしいと思います.

[山中] 重要なのでカメラに向かって言いたいことがあります.タイパやコスパを重視する場面で,会社内で「答えだけを出す仕事」というのは,実は人がいなくてもできる仕事と同じなんです.例えば,ただ調べればいいだけの仕事は,AIや自動化で十分代替できる.でも,二つの選択肢があった場合,それが正しいかどうかを単純に答えを出すだけではなく,その背景にあるリスクや,会社内の非公開情報,信頼できる人がどうかということも考慮する必要があります.このような判断は,オープンデータだけでは補えません.まだAIが取り組むには距離があります.大事なのは,子供にスキーを教えたり,映画や本物の劇を見せたりすること.これが教育工学でも言われていることです.そして,そういった体験をすることで,子供が豊かに育つように,AIのメカニズムも同じようなものだと思います.大学の学生や企業の人も,上司の言うことをただやるのではなく,自分で新しいことを学んでいくことで,自分を鍛え,価値を高めていくべきだと思います.

[森本] 何かが便利になること,つまり時間効率やコストパフォーマンスが良いという点だけを重視するのではなく,自分の能力を高める機会だと捉えれば,積極的に自分に刺激を与えることが重要だと思います.良いことも悪いことも含めて,自分にとって成長のチャンスとして捉えるべきです.実際,自分の成長の機会になったのは,失敗したことや誰かに怒られたこと,背中に汗をかくような状況でした.こうした経験が,今の判断力につながっています.もし当時,そういった困難を避けていたら,今の自分の判断材料を鍛える機会はなかっただろうと思います(図7).

[山中] 便利になった結果,できなくなることもありますが,重要なのは時間の使い方です.例えば,3桁の掛け算を自分でやれば時間がかかりますが,今では1秒で計算できます.そのおかげで浮いた時間をほかのことに使い,ニューラルネット(脳の能力)を育てることができます.タイパやコスパを気にしてうまくやろうとするだけでは,その空いた時間を有効に活用できません.もしその時間を無駄にして寝てしまうと,AI以下の能力にしかならない可能性があります.大事なのは,その余った時間をどう活用するかです.

[森本] 私が好きなのは「寄り道」ですね.何かを探しているときに,途中で興味が湧いた別のものに引き寄せられ,最終的に本来探していたものを忘れてしまうことってありますよね.こうした寄り道ができることは,その時々に自分が不必要だと思っていたものや関係ないと思っていたものに気付けるチャンスになると思います.でも,例えば音声でデータを求めたときに,答えがすぐに返ってきてしまうと,こうした寄り道が一切なくなってしまいます.寄り道にはランダム性があり,それが刺激となって新たな気付きをもたらしてくれるので,無駄に思えることが実はとても重要だと感じています.こうした体験が人生をより豊かにしてくれると思います.

[山中] はい,ありがとうございました.では,そろそろお時間なので,最後に一言,今度は情報処理学会会長として,今日の座談会も含めてメッセージを頂ければと思います.

[森本] 今日はお招き頂きありがとうございました.非常に楽しい会談となり,私自身も多くの気付きがありました.お互い異なる分野の学会ではありますが,学会という場を今後も積極的に活用していきたいと思っています.現在,地政学的な問題や各国間の緊張など,情報や技術の流通が難しくなっていますが,だからこそ学会はコミュニティや情報,人をつなげる重要な場だと感じます.学会同士,国を越えた交流がもっと広がることを願っています.それでは,今日はどうもありがとうございました.

[山中] 森本さん,ありがとうございました.兄弟学会として,会員の多くが両方に所属していると思います.今日の話にもあったように,学びや経験,チャレンジが重要です.その場として学会を活用し,技術や考えを学び続けていただければと思います.本日はありがとうございました.

| 対談の様子は電子情報通信学会ホームページ https://www.ieice.org/jpn_r/president/2024/president_dialogue.html |  |

| または,学会YouTubeチャネル https://www.youtube.com/@ieice6986 |  |

| で御覧頂けます. |

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード