|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

STEAM教育の力

小特集 1.

STEM教育を支えるA

STEM Which Is Supported by ART

Abstract

文理融合教育や教科横断教育が中等教育(特に高等学校)の現場でも少しずつではあるが着実に導入されつつある.また,次期学習指導要領に向けてのSTEAM議論も文部科学省や中央教育審議会はじめ各分野で活発化してきている.名古屋大学教育学部附属(名大附属)中・高等学校では,STEAMを横並びで捉えるのではなく,STEM+A=STEAMと捉え,ARTの力(芸術,文化,生活,経済,法律,政治,倫理などを含めた広い範囲)がSTEM教育全般を下支えする基礎力だと考え,「A」に注目した教育実践を多様なステークホルダーと連携しながら試行錯誤を繰り返している.

キーワード:総合的な学習(探究)の時間,高大接続,文理融合,SSHコンソーシアムTOKAI

2022年度から「総合的な探究の時間」が必修教科として学習指導要領に位置付けられたことを受けて,多くの高等学校では「総合的な探究の時間」を活用して生徒たちが研究課題を設定し,データ収集,分析,まとめ,発表を実施していることが多い.名大附属高等学校は,それに先立ち,2016年度から5年間スーパーサイエンスハイスクール(SSH)第Ⅲ期に文部科学省から指定を受けたことをきっかけとして,「総合的な学習の時間(当時)」をSTEAMと命名して探究学習を開始した.当時,実践していたSTEAMでは,四つの領域に基づいて設定された九つの群に分かれて,生徒それぞれが探究活動を行っていた.四つの領域とは「自然と科学」「生活と科学」「心身と科学」「創造と科学」である.文系,理系,実技教科の教員9名がティームティーチング(TT)で高校2年生120名の指導に当たった(1).SSH第Ⅲ期終了後に文部科学省から新たに指定を受けたワールドワイドラーニング(WWL)構築支援事業(2021~2023)においても基本的な枠組みは継承されたが,課題研究を生徒が高校2年と3年の2年間同じテーマで継続して研究する体制となった.このとき,附属中学校での「総合的な学習の時間」はPre-STEAM,附属高等学校での「総合的な学習の時間」がSTEAMと命名されたが,それぞれが独自の内容で行われていた(2).これらの経験を生かし2024年度から始まったSSH第Ⅳ期(2024~2028)では,附属中学校での「総合的な学習の時間」をSTEAM,附属高等学校での「総合的な探究の時間」をSTEAM+(スティームプラス)と命名し,附属中学校と附属高等学校での6年間を通したSTEAM教育に着手した.

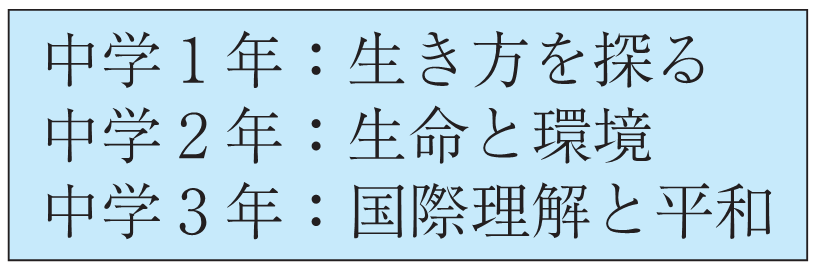

附属中学校では「総合的な学習の時間(2時間/週)」を活用してSTEAM教育を学年単位で「調べ学習」を中心に実施している.学年の大テーマは以下のようである.

中学1年は,週2時間STEAMを実施.中学2年と3年はSTEAMをSTEAM-1とSTEAM-2に分割して実施している.附属中学校で行っている中学1年のSTEAMと中学2・3年生のSTEAM-1では,調べ学習を中心に行い,大テーマに沿って個々で設定した小テーマに基づいて個人研究を実施する.調べ学習を3年間,異なったテーマで行う中で,生徒は特に興味を持った分野やもっと知りたいという分野に出会う.その分野を高校での仮説検証STEAM+につなげることが附属中学校でのSTEAMの目的である.基本的に座学である中学1年のSTEAMや中学2・3年のSTEAM-1とは異なり,STEAM-2は,「実験,観察やモノづくり」に焦点を当てている.小グループに分かれ「木のおもちゃを作ろう」「理科の世界」「音楽をみんなに届けよう!」「データを楽しもう!」など実際に体を動かす活動や表現する活動に取り組んでいる.加えて「特別な教科『道徳』」と連携させて,生命を大切にする心や他人を思いやる心,善悪の判断などの道徳性と「もっと知りたい」という知的好奇心を育むための実験や観察,表現,創作を一体としてとらえることも目的としていることが特徴である.

続きを読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード