|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究専門委員会

バーチャルリアリティ

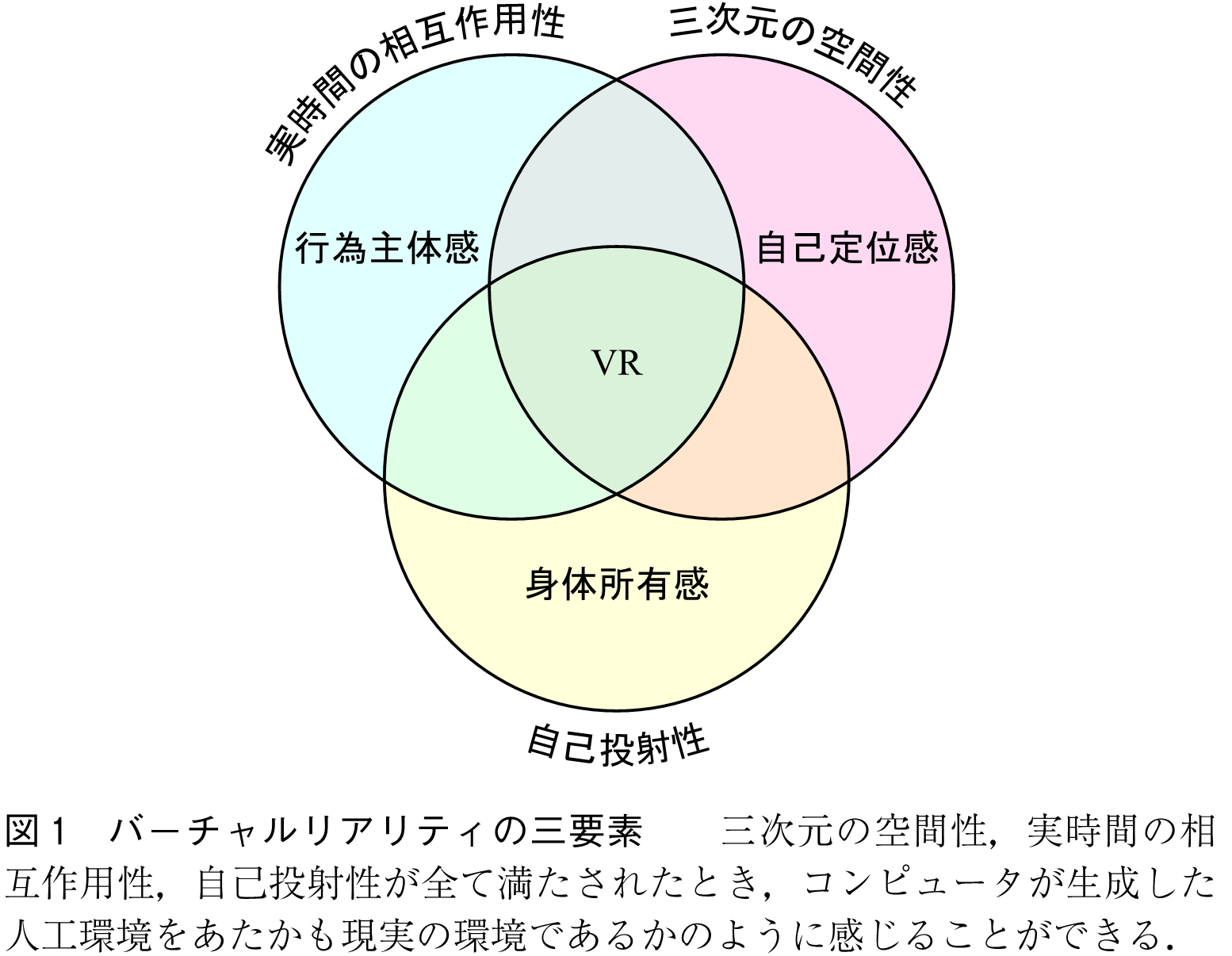

「バーチャル(Virtual)」という言葉は「仮想」と訳されることが多いが,本来の意味は「実質的」「本質的」である.バーチャルリアリティ(VR : Virtual Reality)は「見掛けは現実ではないが,実質的には現実であること」という意味になる.VRシステムはコンピュータによって現実世界の本質的な部分を抽出し,人間が体験できるようにした技術やそれによって構築された環境を指す.理想的なVRシステムは以下の三要素を備えており(1)(図1),このとき,人間はコンピュータが生成した人工環境を,あたかも現実の環境であるかのように感じることができる.

・三次元の空間性(臨場感):ユーザを取り囲むように,コンピュータが生成した立体的な視覚空間や聴覚空間が広がっていること.ユーザは,その空間の中に自分が確かに存在しているという感覚(自己定位感)を得る.

・実時間の相互作用性(対話性):ユーザの働きかけに対し,バーチャル環境が遅延なく自然に応答すること.ユーザが左右を見れば左右の景色が見え,手を伸ばせばバーチャルの物体に触れられるといった具合である.ユーザは,その運動や行為が自分自身によってなされたという感覚(行為主体感)を得る.

・自己投射性:ユーザが現実世界で感じている身体感覚(自己受容感覚)と,目や耳から入るバーチャルな視聴覚情報が矛盾なく一致していること.ユーザは,バーチャルな身体を自己のものであると捉える感覚(身体所有感)を得る.

一方,Zeltzerはこの分類に類似したAIPキューブという概念モデルを提唱している(2).このモデルでは,あるVRシステムの良し悪しをAutonomy(自律性),Interaction(対話性),Presence(臨場感)の3軸で議論する.ユーザの介入と関係なくバーチャル環境があるルールに従って自動的に変化する程度である「自律性」を含めている点が特徴である.ZeltzerのモデルではPresenceはシステムの持つ客観的性質とされているが,現代では,Presenceはユーザがそのバーチャル環境に「本当にいる(Being There)」と感じる,主観的な感覚や心理状態を指すことに注意が必要である.これに対して,VRシステムが備える映像や音声などの物理的に計測可能な客観的品質はImmersion(没入感)と呼ばれる.

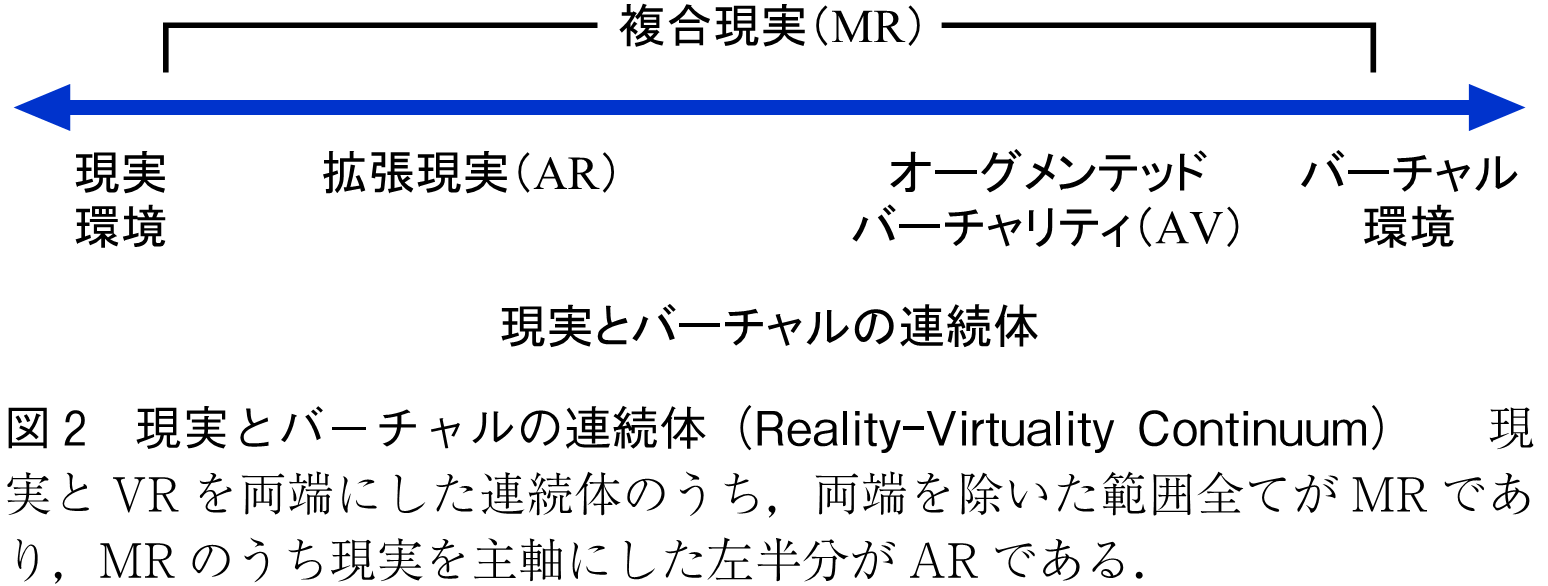

VRとしばしば比較・関連付けられる技術に,拡張現実(AR : Augmented Reality)や複合現実(MR : Mixed Reality)がある.これらの関係性は,Milgramらが提唱した「現実とバーチャルの連続体(Reality-Virtuality Continuum)」によって整理される(3)(図2).この連続体は,一方の極に我々が日常を過ごす「現実環境(Real Environment)」を,もう一方の極に完全にコンピュータが生成した「バーチャル環境(Virtual Environment)」,すなわちVRを置く.この両極の間に位置する,現実とバーチャルの要素が混在する全ての環境が「複合現実(MR)」と総称され,MRは更に現実とバーチャルのどちらが主軸かによって分類される.現実世界を主としてバーチャルな情報を付加(Augment)する技術が「拡張現実(AR)」であり,バーチャル環境を主として現実の人物や物体の情報を取り込む技術は「オーグメンテッドバーチャリティ(AV : Augmented Virtuality)」と呼ばれる.

VRの概念は,1960年代にSutherlandが発表した,頭の動きに連動する世界初のヘッドマウントディスプレイ(HMD)にその原型を見ることができる.その後,1980年代にLanierが「バーチャルリアリティ」という言葉を提唱し,世界初の商用VRシステムを発売したことで第1次ブームが到来した.しかし,当時の技術的限界やコストの高さから一般への普及は進まなかった.1990年代後半からは,専門学術団体が発足し研究が活発化したが,世間一般に浸透するには至らなかった.2010年代にスマートフォンの普及により高性能な部品が安価になり,2013年に発表された開発者向けHMD「Oculus Rift DK1」がその後のVR市場を切り開くきっかけとなった.主要なコンシューマ向けHMDが出そろった2016年は「VR元年」と呼ばれ市場が本格的に立ち上がり,2020年からのコロナ禍では,遠隔コミュニケーションの需要が急増し,メタバース(4)などの新たなVR活用の機運が一気に高まった.この,期待が先行した時期を経て,VR市場はより現実的な成長フェーズへと移行した.IDC Japanによれば,国内市場は2028年に8,775億円規模へと着実な成長が見込まれる.特に,明確な費用対効果が見込める法人向け(BtoB)市場が現在の成長を力強くけん引している.例えば,製造や建設の現場における熟練者による「遠隔作業支援」や「リモート検査」,危険作業を模擬する「安全体感VRトレーニング」は,労働力不足や技術伝承といった経営課題の解決策として導入が進む.医療分野では,「トレーニング」から「治療」「診断支援」へと活用が広がる.教育現場では,VRは現実には不可能な体験を提供し,学習効果を高めている.消費者向け市場では,VRは独自の体験価値を持つ分野で地位を確立しており,アバタを介して世界中の人々と交流するVRChatやclusterなどの「ソーシャルVR」はメタバースの先行事例として定着した.

VR体験は,①入力,②シミュレーション,③出力という一連の技術サイクルによって実現される.

「入力」のステップでは,ユーザの状態や行動を読み取りシステムに伝える.ユーザの頭や手の「位置」と「向き」をリアルタイムで追跡する「6DoF(6自由度)」トラッキングが核となるが,これに限らない.視線の動き,顔の表情,指の細かな動き,更には脳波や心拍などの生体信号など,多彩な情報のセンシングやその活用が進んでいる.

「シミュレーション」のステップでは,入力情報に基づき,バーチャル環境を物理法則や設定されたルールに従って適切に変化させる.例えば,物体が衝突した際の挙動を計算したり,加えた力に応じたバーチャル物体の変形を計算したりする.計算結果を滑らかに描画(レンダリング)する処理もここに含まれ,その性能はグラフィックスプロセッサ(GPU)に大きく依存する.

「出力」のステップでは,生成・変化したバーチャル環境をユーザの五感に提示する.感覚提示デバイスは聴覚が最も完成されており,視覚を担うHMDの高性能化も著しい.一方,触力覚を再現する「ハプティクス」のための専用デバイスは活発に研究開発が進むが標準化や普及はこれからであり,嗅覚や味覚はまだ研究段階である.

VR分野の研究開発は活発な学術コミュニティによって支えられている.中でも,IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces(IEEE VR)は,VR分野における最も権威あるトップカンファレンスとして知られており,姉妹会議であるIEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality(IEEE ISMAR)も近年はVR関連の発表が多い.これらに加え,ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology(ACM VRST)や,国内発のInternational Conference on Artificial Reality and Telexistenceと欧州のEurographics Symposium on Virtual Environmentsが合同開催されるICAT-EGVEなど,多数の重要な国際会議が毎年開催され,世界中の研究者や技術者が議論を交わしている.

また,現在のVR市場の「分断」を乗り越え,異なるデバイスやプラットホーム間でのコンテンツ互換性を高めるため,様々な標準化活動が活発化している.中でも,The Khronos Groupが主導するオープンな標準規格「OpenXR」の策定と普及が進められている.これは,多数のオンラインVRサービスが連携する広大なバーチャル空間(インタバース,相互接続されたメタバース)の実現に向けた重要な一歩である.

2013年に日本バーチャルリアリティ学会が描いた2040年までのロードマップによれば,VR技術は将来的に五感を超え,思考や認識といった高次の精神活動の記録・伝達さえ可能にする「超感覚技術」「超認識技術」へと発展していくとされた(5).その先には,誰もが物理的制約から解放され,能力を最大限に発揮して社会に参加できる未来が見据えられた.ただし,その実現には,技術的,人間的,社会的な側面から多くの課題を解決する必要がある.

・技術的課題:デバイスの更なる小形化・軽量化・低消費電力化に加え,よりリアルな触覚や嗅覚・味覚を再現する技術,脳波などで操作するブレインコンピュータインタフェース(BCI)の実用化などが求められる.

・人間的・心理的課題:VR酔いの根本的な解決や,長時間利用が心身に与える影響の解明は不可欠である.また,バーチャル環境への過度な没入による現実逃避や依存,アイデンティティの混乱といった心理的な問題への配慮も重要となる.

・社会的・倫理的課題:VR体験に必要な環境を誰もが確保できるかという「ディジタルデバイド(格差)」の問題がある.更に,バーチャル環境におけるアバタの権利,ディジタル資産の所有権,プライバシー保護,サイバー犯罪といった法整備や,偽情報・偽体験の流布などの倫理的問題(ELSI)への対応が求められている.

かつてSFの夢物語であったVRは,数十年にわたる研究者の情熱と近年の技術革新によって,私たちの手に届く存在となった.VRは単なる映像技術ではなく,人間の知覚や体験そのものをデザインし,現実の制約を超えて能力を拡張する新たな生き方のパラダイムである.社会の在り方を豊かにしていく大きな可能性を秘めているが,その進化はまだ始まったばかりである.

(1) 舘 暲,安田賢一,“テレイグジスタンス・マニピュレーション・システムの設計と評価,”電学論C, vol.115, no.2, pp.172-181, 1995.

(2) D. Zeltzer, “Autonomy, interaction, and presence,” Presence : Teleoperators and Virtual Environments, vol.1, no.1, pp.127-132, 1992.

(3) P. Milgram and F. Kishino, “A taxonomy of mixed reality visual displays,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E77-D, no.12, pp.1321-1329, Dec. 1994.

(4) 川本大功,“メタバース,”信学誌,知識の森,vol. 108, no. 3, pp. 277-279, March 2025.

https://www.ieice-hbkb.org/portal/2025/03/01/%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9/(2025年7月確認)

(5) 清川 清,“「バーチャルリアリティが拓く生きがいのある社会」,”日本VR学会誌,vol.18, no.4, pp.73-74, 2013.

(2025年7月1日受付)

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード