|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

無線通信において,アンテナはなくてはならないものであり,時代の要請に応じて様々なアンテナが実用化されてきた.今後も情報通信分野が発展する限り,アンテナの研究開発も続いてゆくといえる.筆者は,アンテナメーカである電気興業株式会社に入社して以来20数年,主にアンテナに関する研究開発を続けてきた.本稿では,主に学生読者を対象として,当社でのアンテナの研究開発の仕事の一部を紹介する.

電気興業の前身は,無線通信を担う国策会社であった.第二次世界大戦の終結に伴う国策会社の解散により,同社の第二会社として,昭和25年に電気興業株式会社が設立された.以来,電波を扱う企業として,通信・放送施設の設計・建設・改修の工事業務を中心に,各種アンテナ並びに鉄塔などの電気通信インフラに関する事業を順次拡大してきた.

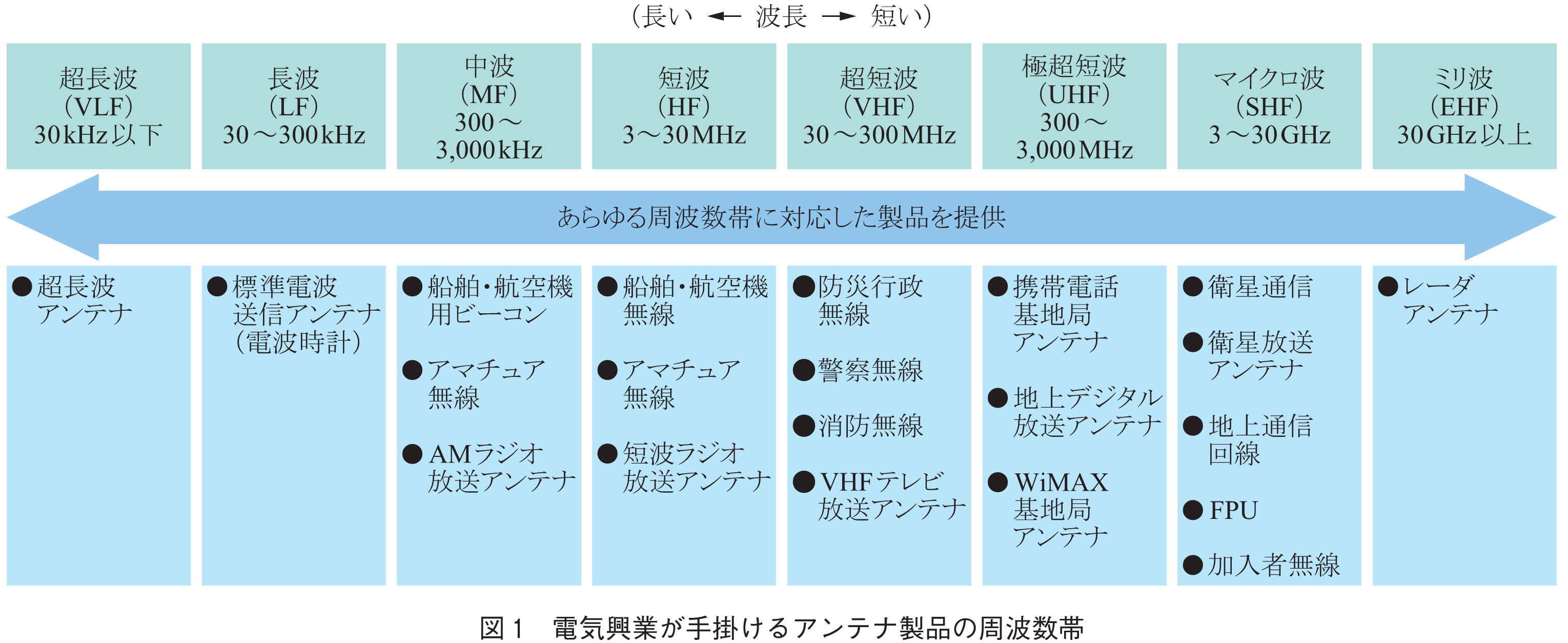

当社の電気通信部門は,図1に示すように,超長波からミリ波に至る周波数帯に対応した各種アンテナ,付帯装置をはじめ,鉄塔から局舎まで,研究開発・設計・製作・建設を一貫して手掛けている.超長波から短波にかけては周波数が低いため,アンテナも大きな構造物となる.当社の建設した代表的なアンテナとして,えびの送信所(宮崎県えびの市)の超長波アンテナがある.これは,1,650m×550mの専有面積を持ち,高さ225mの支持柱8本に支えられた逆L形アンテナである.また,標準電波を送信する長波標準電波局(福島県おおたかどや山)は,250mの鉄塔による傘形アンテナである.これらの大形アンテナの設計・施工については文献(1)に詳しい.VHF帯からマイクロ波帯では,携帯電話の基地局アンテナや放送用アンテナが主力製品である.これらは,アンテナの大きさが数十cmから数m程度なので,扱いやすい大きさである.ミリ波帯は波長が数mm程度なのでアンテナの大きさも非常に小さくなり,小さいならではの設計・製造の難しさがある.

当社では,アンテナに関して研究開発・設計・製作・建設までを行っているが,ここからは研究開発の仕事について紹介する.

研究開発には,一般的に,「基礎研究」,「応用研究」,「開発研究」という三つの分類がある.当社には,中長期(3~5年)で基礎・応用研究を行う「開発部」と,直近(数か月から1年程度)で製品開発を行う「技術部」という部署がある.開発部では,新しい技術や製品に応用できる技術の確立を目指すが,研究開発費用が膨大に掛かるため,研究開発に対する成果が求められる.一方,技術部では,製品開発が主であり,顧客からの厳しい納期に対応しつつ性能・品質が優れ,かつ低コストの製品を実現することが求められる.

アンテナは,入力された電力を電波として効率良く放射する,若しくは到来する電波を効率良く受信する働きを持つハード製品である.研究開発の初心者が最初に戸惑うのは,アンテナから放射する電波が見えないことであり,どのようなアンテナ構造であれば,どのように電波が放射されるかがイメージできない.経験を積むにしたがって,アンテナ構造と放射する電波の対応関係がイメージできるようになり,様々なアイデアが思い付くようになる.そのようなレベルに達した人に対して,「あの人は電波が見えている」と尊敬を込めて言うことがよくある.また,アンテナの構造が三次元的に複雑に入り組んだ構造になることも珍しくなく,空間認識力が重要である.

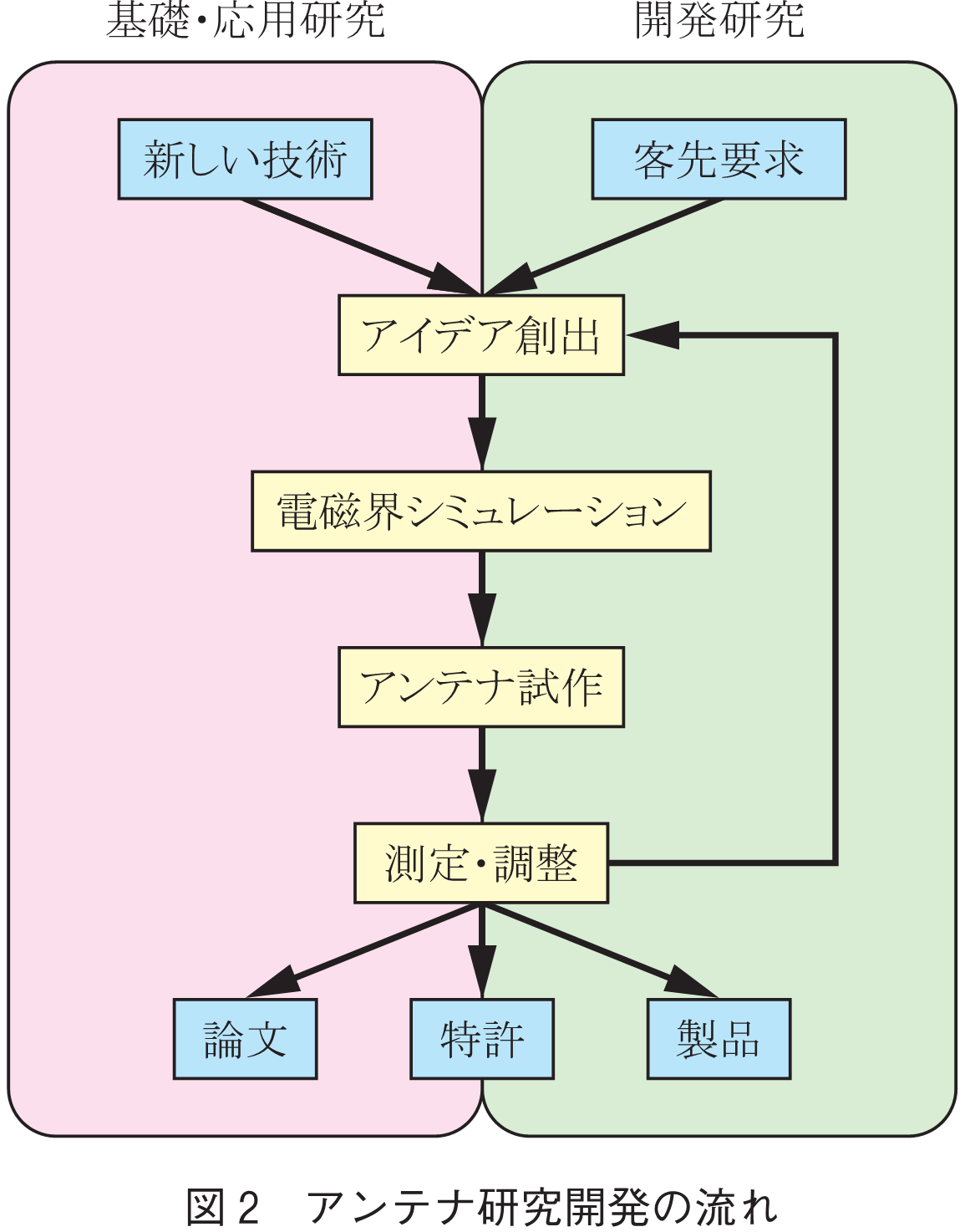

図2にアンテナの研究開発の流れを示す.基礎・応用研究では,主に新しい技術の確立のために,理論や先行研究を調査することから始め,新しいアイデアを盛り込みつつアンテナハードとしての実現方法を考えていく.開発研究では,顧客の要求仕様を考慮しながら,現状の製品を基に,性能・機能の追加,または拡張を行っていくことが主体となる.いずれの場合においてもアイデアが重要であり,実現しようとするアンテナの構造を考えた後,電磁界シミュレータを使って自分のアイデアを試しつつ検討を行う.現在ではFDTD法や有限要素法などの高性能な電磁界シミュレータが市販されており,アンテナ及び周辺の構造,材質を含めて解析できるようになっている.シミュレーションでの検討後,アンテナの試作を行う.手頃な大きさのアンテナであれば自作することも多く,プリント基板や金属板等の加工,はんだ付け作業などを行う.そのため,手先が器用であると有利である.試作の後,電気特性の測定を行い,目標性能を満足するまで調整を繰り返す.また,研究開発の過程で生み出された新技術や新手法については,特許化や学会発表を行い,技術の蓄積を行う.

ここでは,当社の主力製品である移動通信用基地局アンテナの分野について,研究開発の仕事と社会との関わりについて解説する.

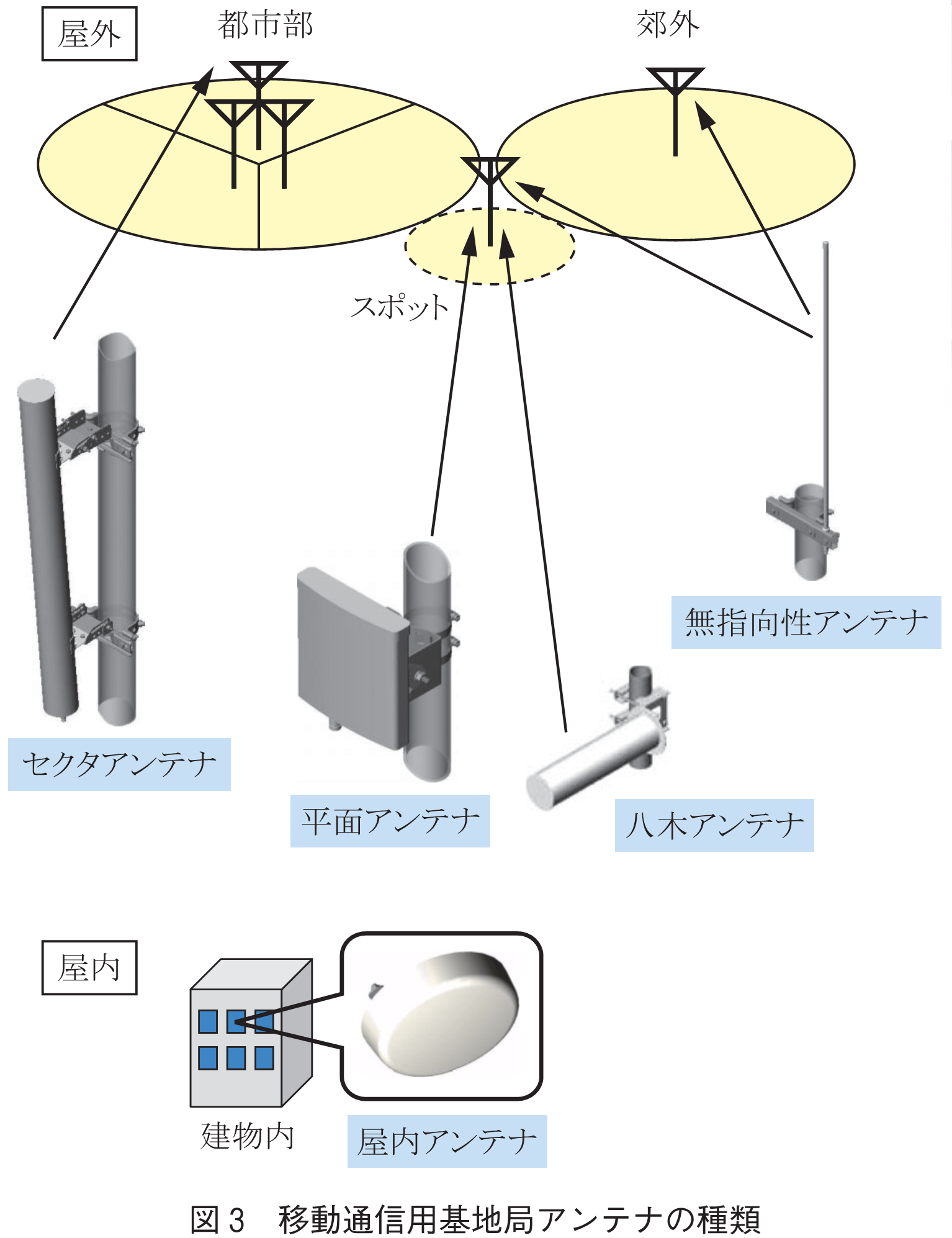

携帯電話に代表される移動通信は,1979年のサービス開始から現在の4G(第4世代)まで40年がたとうとしており,2020年には5G(第5世代)が始まる.移動通信の世代が変わるごとに基地局アンテナも進化してきた.図3は,移動通信用基地局アンテナの種類を示したものである.基地局アンテナは様々な種類があり,使用する環境によってアンテナを使い分けている.最も使われているセクタアンテナは,近年,高機能化・複雑化が著しく,表1に示すように,各世代で新しい技術が導入されてきた.例えば,2001年の3G導入の際には,偏波共用のアンテナ技術が導入されたが,それまでは研究レベルの技術であった.開発当時,筆者は駆け出しの頃だったが,正直に言って,「そんなに簡単に実機に応用できるのか?」と思っていたが,現在では当たり前の技術になっている(2).現在の4Gでは,通信容量増大のために4×4 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)対応となっており,4系統のアンテナが一本のレードーム内に収められている.また,使用周波数帯も増えていき,2Gでは2周波共用だったが,3.9Gでは5周波共用になり,現在は更に周波数が追加されている.

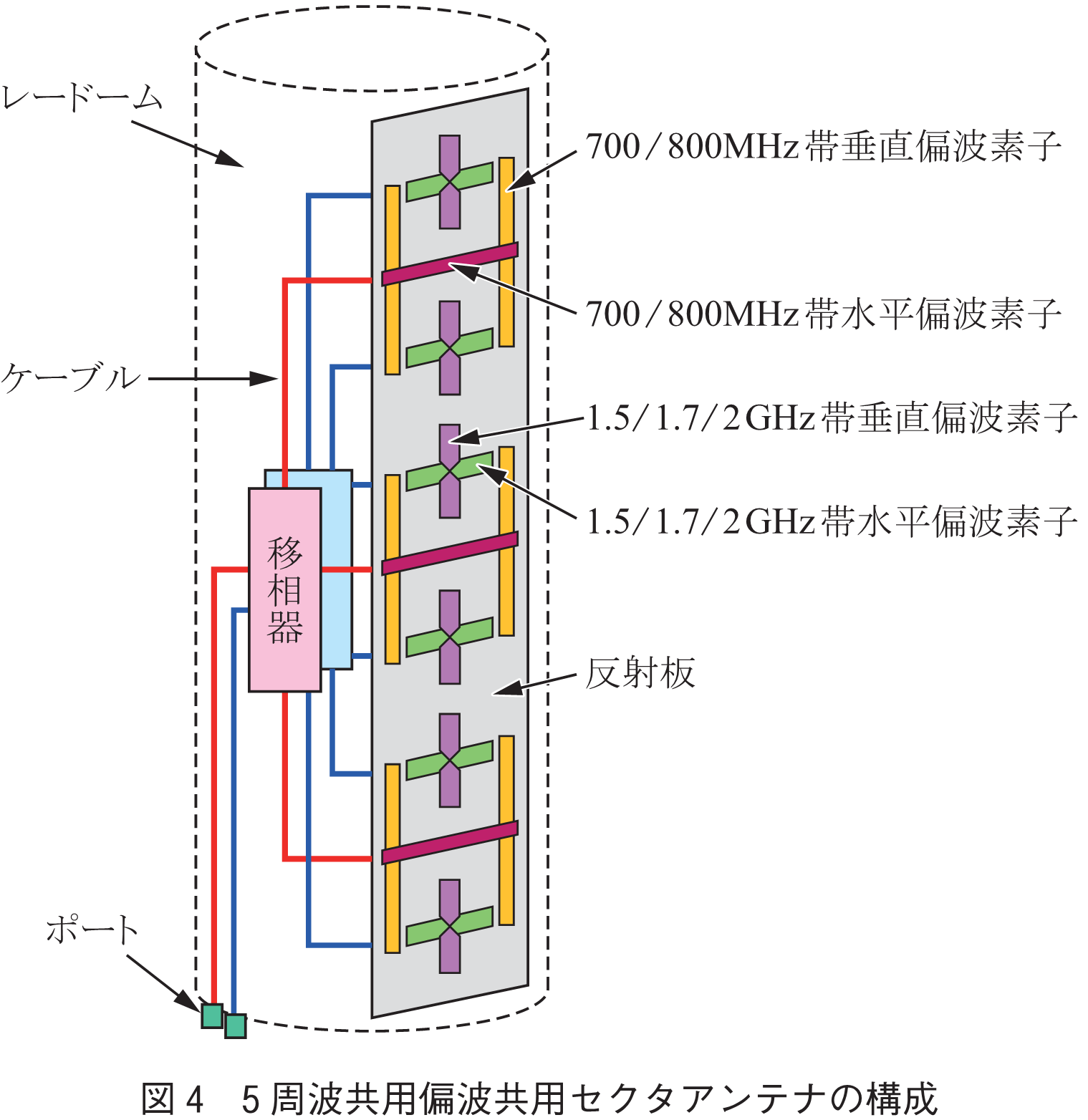

例として,2013年に実現した5周波共用偏波共用セクタアンテナの開発例を示す(3).図4はアンテナの構成を表したものである.反射板上に低周波数帯(700/800MHz)と高周波数帯(1.5/1.7/2GHz)のアンテナ素子が配列されており,更にそれらは垂直偏波と水平偏波の偏波共用構成となっている.図ではアンテナ素子を模式的に表しているが,実際は電気的・構造的に様々な工夫がなされている.また,反射板の裏面には,アンテナ素子をつなぐケーブル類や垂直面指向性のチルト(ビームの傾き)を変更する移相器などが高密度に構成されている.風の影響を小さくするためにレードーム径を細くし,また,低コストになるように部品の共通化や組み立てやすさを考慮して設計しなければならない.アンテナは,設置後10年程度は交換なしで電波の送受信を行うため,耐電力や対候性なども考慮し,耐電力試験,温度サイクル試験,振動試験など,様々な品質検査を行うなど,製品開発には多くの労力が費やされる.電磁界シミュレータが発達したとはいえシミュレーションの結果はあくまで参考にすぎず,実機の測定・調整を繰り返して要求仕様を満足させる.そのために,開発者には技術的センスとともに根気強さが求められる.

開発者にとっては,このような高度なアンテナが自分の手で生み出され,日々の通信を支えるインフラとして社会貢献できているという思いが芽生えるので,難しいが非常にやりがいのある仕事であると言える.

ここでは筆者が,基礎・応用研究から始め,実用化までこぎつけたメタマテリアルアンテナについて紹介する.

メタマテリアルとは,電波の波長と比べて十分小さな構造を周期的に配列した人工的な材料であり,自然界の物質には存在しない特性を持つことで知られる.メタマテリアルの利用により,アンテナの小形化,高機能化,従来にはないアンテナ特性などの実現が期待されてきた(4).当社でも最新技術としてアンテナ応用の研究に早くから取り組み始めたが,メタマテリアルは欠点も多く,なかなかアンテナの実用化に結び付かなかった.メタマテリアルの原理を応用してアンテナを設計しても,従来アンテナと比べて必ずしも優位性を持つアンテナとはならないのである.

図5は,移動通信用基地局アンテナとしては初めてメタマテリアル技術を応用して実用化したアンテナである.当社ではこれをメタロッド(注1)アンテナと名付けた.小さなエリアで使用する3.5GHz帯の無指向性アンテナであり,僅か直径12mmのレードーム内に2系統のアンテナが入っており,2×2MIMOに対応している.更に特徴的なのが,メタマテリアルの左手系の特性である後方放射を利用して,高チルトの無指向性アンテナを実現していることである.

メタロッドアンテナが実用化できた背景には,少しの幸運と,自身での研究成果との組合せがあったからである.まず,2014年に新しい周波数として3.5GHz帯が追加されたが,その帯域幅が40MHzと比較的狭かったことにより,メタマテリアル伝送線路アンテナの欠点である周波数特性の狭さが問題とはならなかった.また,筆者は以前に,従来の垂直・水平偏波共用という固定観念にとらわれない偏波共用方式(偏波合成方式(5))を提案していた.偶然にもこのメタマテリアル伝送線路からの放射がこの偏波合成方式の放射特性を持っていたことから,左手系メタマテリアルの特徴である後方放射の高チルト特性と,偏波合成方式による細径化を両立したアンテナを実現することができた(6).

メタロッドアンテナの開発から言えることは,やはりアイデアが最も重要であること,そして,そのアイデアの創出のためには,そのときの情勢を捉えつつ,従来技術の豊富な知識と新しく取り入れた技術を組み合わせる力が必要ということではないだろうか.

5Gやその先の世代に向けて,アンテナの研究開発はミリ波帯以上の高い周波数にシフトしている.そのためアンテナ自体は小さくなり,無線機器と一体化する流れにある.そのため当社もアンテナの周辺分野にも研究開発領域を広げており,協業他社との連携も重要になってきている.

また,電磁界シミュレータの重要性がますます高まっており,機械学習やAIを設計に活用していく動きが盛んである.将来的には,アンテナの仕様を与えれば,勝手にAIが最適なアンテナを設計し,同時に3Dプリンタで試作品を作ってしまうという未来予想もある(7).しかし,研究開発で重要なアイデアの創出は,現在のAIでは不得意とされているので,研究開発者の活躍の余地は十分にあると筆者は考えている.

本稿では,電気興業におけるアンテナの研究開発の仕事について,研究開発の流れや移動通信用基地局アンテナの開発例を示して,仕事のやりがいや今後の展望を述べた.アンテナの研究開発の仕事について少しでも興味を持って頂ければ幸いである.

(1) 下田 剛,傍島幸司,“物作りから見たアンテナの魅力,”信学技報,AP2015-81, pp.11-14, Sept. 2015.

(2) 中野雅之,新井宏之,“移動通信における直交偏波共用基地局アンテナ技術とシステム評価,”信学論(B), vol.J96-B, no.1, pp.1-15, Jan. 2013.

(3) 吉原龍彦,川合裕之,井原泰介,“700MHz帯導入に向けた5周波共用基地局アンテナの開発,”NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル,vol.22, no.1, pp.26-31, 2014.

(4) 道下尚文,“アンテナ方式――メタマテリアルのアンテナ応用への期待――,”信学誌,vol.99, no.8, pp.826-831, Sept. 2016.

(5) 大島一郎,岡崎 彰,唐沢好男,“MIMO用偏波合成型オムニアンテナ,”信学論(B), vol.J96-B, no.9, pp.1028-1036, Sept. 2013.

(6) 大島一郎,関 卓也,道下尚文,長 敬三,“左手系漏れ波オムニアンテナ,”2015信学総大,no.B-1-99, March 2015.

(7) 有馬卓司,“電磁界解析技術 これからの50年,”信学技報,AP2015-165, pp.57-60, Dec. 2015.

(2019年6月28日受付 2019年7月18日最終受付)

(注1) メタロッドは商標登録.

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード