|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

ロボット介護機器の展開に向けた環境整備

小特集 5.

介護現場の生産性向上に向けた介護ロボット等の開発・実証・普及広報のプラットフォーム事業

Platform for Development, Demonstration, Dissemination and Public Relations of Nursing Care Robots to Improve Productivity in Nursing Care Sites

Abstract

厚生労働省が実施する「介護現場の生産性向上に向けた介護ロボット等の開発・実証・普及広報のプラットフォーム事業」では,地域における介護ロボットの開発から活用までの相談窓口を設置するとともに,介護ロボットの製品化にあたっての評価・効果検証を実施するリビングラボのネットワークが形成されている.また,介護現場における課題(ニーズ)と,介護ロボット開発に携わる企業や要素技術を有する企業(シーズ)とのマッチングを支援する,ニーズ・シーズマッチング支援事業が実施されている.

キーワード:介護現場の生産性向上,介護ロボット,相談窓口,リビングラボ

日本の高齢化は,世界に例を見ない速度で進行しており,介護ニーズが増加する一方,労働力人口が減少する状況下で,介護サービスの質の確保を図りながら,介護職員の働く環境改善を推進することは重要である.

このような中,2023年10月から開催されている政府のデジタル行財政改革会議においては,介護分野のディジタル化が重点事項の一つとされており,2023年末に決定された中間とりまとめ(1)では,介護現場のディジタル化に向けた財政支援や生産性向上の取組みを推進するための人員配置基準の特例的な柔軟化,生産性向上を着実に進めていくためのKPI(Key Performance Indicator)を設定することなどが取りまとめられた.

また,「介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージ」においても,総合的・横断的な支援策として,介護ロボット・ICT(Information and Communication Technology)機器の導入支援や介護現場革新のワンストップ窓口の設置が述べられている(図1).

現在,介護ロボットやICT機器等のテクノロジーの活用は,生産性向上の取組みにおける効果的な手段として,様々な主体により取り組まれている.今後更にその活用を推進するためには,介護現場のニーズを踏まえた技術開発,介護現場へのテクノロジーの周知・体験機会の創出,テクノロジーを活用した介護技術・業務改善方法の構築等,開発・導入・普及広報・活用それぞれの段階で必要な取組みを実施していくことが重要である.

厚生労働省が実施する「介護現場の生産性向上に向けた介護ロボット等の開発・実証・普及広報のプラットフォーム事業(以下,「本事業」とする)」では,地域における介護ロボットの開発から活用までの相談窓口(地域拠点)(以下,「相談窓口」とする)を設置するほか,介護ロボットの製品化にあたっての評価・効果検証を実施するリビングラボ(注1)のネットワークを形成している.加えて,介護現場でのロボットの試験的運用等を行うことが可能な実証フィールドを整備することにより,介護ロボット等の開発・実証・普及広報のプラットホームを構築(図2)し,企業による技術開発の促進を目的に,エビデンスデータの蓄積・周知を行っている.本事業はこれらの取組みを一体的に実施することで,介護ロボットの開発・普及の加速化を図るものである.

また,併せて,地域医療介護総合確保基金を活用した「介護生産性向上推進総合事業」(4)等,都道府県が主体となった介護現場の生産性向上の取組みについても,本事業にて支援を実施している.以下,それぞれの取組みについて詳細を述べる.

介護事業所が職員の業務負荷を軽減し,介護現場の課題を解決するためには,介護現場の状況や課題を把握し,現場の課題解決に最適な介護ロボットを導入する必要がある.また,開発企業が介護現場のニーズに合致した製品を開発するためには,介護者・被介護者を巻き込み,専門家からのフィードバックを得ながら開発を進める必要がある.そのために相談窓口では,介護現場・開発企業からの各種相談対応や,介護ロボットの試用貸出,体験展示,研修会の開催,伴走支援,協議会の運営を行っている.各取組みの詳細は次のとおり.

(1)相談対応

介護事業所から寄せられる主な相談は,介護ロボットについての情報収集,介護ロボットの導入方法,利用可能な購入補助金や基金等についてである.相談員は相談者の課題に基づき,適切な機器選定の支援や導入事例の紹介を行っている.一方で,開発企業から寄せられる主な相談は,介護ロボットの普及方法,本事業についての情報収集,介護ロボットの開発等に関するものである.機器の安全性の評価や介護現場における実証等,開発面で専門的な対応が必要な場合は,後述のリビングラボに取り次ぐことで,介護現場のニーズに合った機器開発の支援を行っている.

(2)体験展示

介護現場でのロボット活用を具体的にイメージできる場として,介護ロボットを体験することができる体験展示場を整備している.実際に介護ロボットに触れて使用できることから,相談者は介護現場における活用場面をイメージしながら,情報収集を行うことが可能である.

(3)試用貸出

介護ロボットの普及を促進するため,介護施設等への試用貸出業務を実施している.試用貸出の対象機器は原則として,別の厚生労働省委託事業によって作成された「介護ロボットの試用貸出リスト」(5)掲載の機器としている.

(4)介護ロボットの効果的な導入・活用に係る研修会

生産性向上ガイドラインに沿った介護ロボット導入の手順を紹介している資料である「介護ロボットのパッケージ導入モデル(改訂版)~介護ロボット取組事例集~」(6)の普及等を目的とした研修会を実施している.研修会では,パッケージモデル等でまとめられた現場の見える化ワークショップを活用しつつ,課題とそれに応じた介護ロボットの選定,介護ロボット導入時の留意事項,介護ロボット導入の効果等について紹介している.

(5)介護ロボットを導入しようとする介護施設に対する伴走支援

相談窓口には,介護ロボットや介護現場で使用されるICT機器等の製品知識が豊富であり,介護ロボットの導入経験がある業務アドバイザーが配置されている.業務アドバイザーは,介護ロボットを導入しようとする介護施設に対し,現地訪問等を通じて伴走支援を実施している.伴走支援においては,当該施設における課題を踏まえた適切な介護ロボット選定に関する助言,介護ロボットの導入にあたっての施設内のオペレーション変更に関する助言,職員に対する研修等の実施に関する助言,介護ロボット導入による効果の把握,取組みの見直しに関する助言等を行っている.

(6)介護現場の支援について検討するための協議会

各相談窓口が担当する地域において,都道府県の担当部署や介護ロボットの導入に先進的に取り組んでいる介護事業所,関連団体等を構成員とした協議会を開催し,相談窓口の周知における連携や,行政や関連団体が主体で行っている生産性向上に関連する取組みとの連携を図っている.

これまで国や都道府県・市区町村をはじめとする様々な実施主体において,介護現場における生産性向上の取組み(介護ロボット・ICT機器の導入・活用を含む)が行われてきた.一方で,これらの取組みが介護現場に広く周知・活用され,生産性向上の取組みが大きく広がっている状況には至っていない.この原因の一つとして,様々な主体により生産性向上に資する取組みに関する事業や情報発信が断片的に実施され,各都道府県の実情に合わせた情報や事例を得ることが難しかった点が考えられる.

こうしたことを受け,令和6年4月1日施行の改正介護保険法において,都道府県を中心に生産性向上や人材確保の取組みが一層推進されるよう,都道府県に対して介護現場の生産性向上に資する努力義務規定が設けられるとともに,介護生産性向上総合相談センター(以下,「センター」とする)を各都道府県に設置することを推進している.センターの業務内容は,介護事業所からの生産性向上・人材確保の取組み等に関する相談対応や介護事業所への有識者の派遣,研修会,介護ロボット等の試用貸出,機器展示等である(7).

「地域における生産性向上の取組みに関する支援事業」(以下,「中央管理事業」とする)は,各都道府県のセンターの設置に係る取組状況の報告・共有,効果的な取組みの実現に向けて,全国7ブロックで都道府県担当者を対象とした担当者連絡会や,全都道府県担当者を対象とした全国担当者連絡会を開催している.また,介護事業所が介護ロボット等を導入・活用する際に伴走支援を行う企業等を対象とした研修会を実施しており,介護ロボット等の効果的な導入・活用の支援の在り方や,介護ロボット等の導入・活用時の支援における好事例の共有を行っている.

介護ロボットの開発企業が,介護現場のニーズに合う介護ロボットを開発するためには,ロボット開発の過程で,実際の使用環境に近い模擬環境でロボットを使用して,その効果や安全性を確かめることが不可欠である.実際の使用環境での利用者の生の声を基に機器の改良や,顧客となるターゲット群の見直し,価格設定の変更等,開発の過程で適宜,現場からのフィードバックに基づき,方針や仕様に改良を重ねていくことが必要となる.

このような取組みの支援を行う機関として,本事業では8か所のリビングラボを設置している.各リビングラボでは,模擬生活環境や,測定機器,専門職によるアドバイスを基に,開発企業から持ち込まれた製品の安全性や効果の検証及び,実証の支援を行い,開発企業へのフィードバックを実施している.また,各リビングラボは,それぞれが異なる特徴を有している.例えば,3Dプリンタやレーザカッター等をそろえ充実したプロトタイピング環境を備えるリビングラボや,実際の介護現場を複数運営し,現場での実証支援や現場目線でのアドバイスに強みを持つリビングラボ等が参画している.

リビングラボは開発企業に対し,機材や環境を用いない「相談対応」,模擬環境で製品の効果検証等を行う「ラボ検証」,実際の利用者・環境の下で効果検証を行う「実証」といった3種類の支援を実施している.

また,各リビングラボは開発企業からの相談対応のほかに,厚生労働省や経済産業省等も参加する「リビングラボネットワーク定例会議」に参加している.定例会議においては,効果的な相談対応の仕組みの確立や支援の強化・拡充に生かすため,国の政策動向やリビングラボによる支援事例,本事業外の取組みの共有を行っている.その結果,各々のリビングラボの相談対応力向上,リビングラボ間のネットワーク強化といった成果が得られている.この例として,開発企業の相談対応中に新たな課題が明らかになった際,対応しているリビングラボが,その課題に強みを有する別のリビングラボを紹介するといった事例が生まれてきている.

「ラボ検証」「実証」の具体的な事例を,それぞれ表1,表2に示す.

ニーズ・シーズマッチング支援事業では,介護現場における課題(ニーズ)と,介護ロボット開発に携わる企業や,要素技術を有する企業(シーズ)とのマッチング,シーズ同士のマッチングを支援し,介護現場のニーズを踏まえた機器開発を促進することを目的としている.

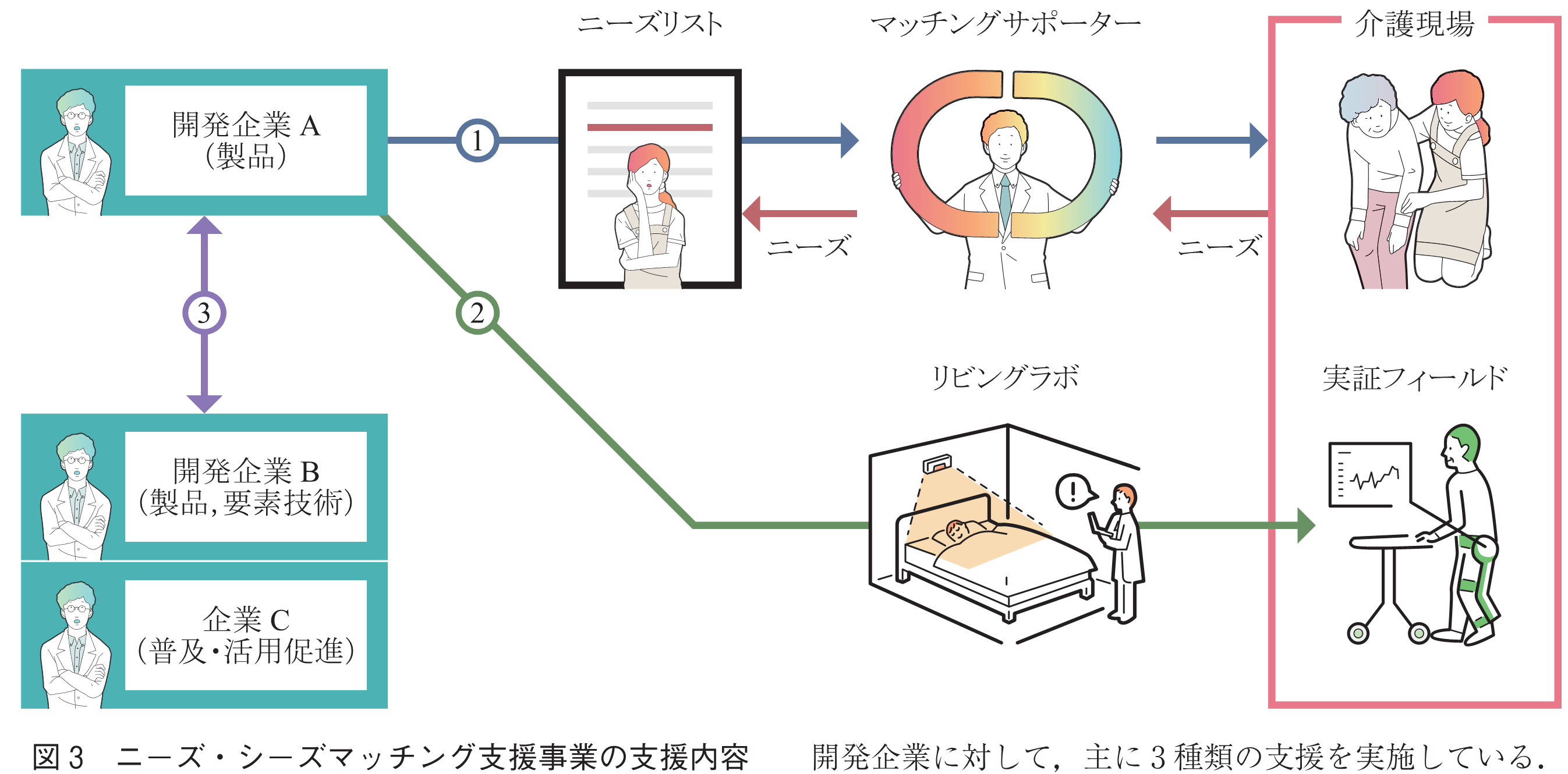

ニーズ・シーズマッチング支援事業では,応募(エントリー)頂いた開発企業に対して,開発企業が抱える課題をヒアリングした上で,主に図3で示す①~③の三つの支援を実施している.

(1) ニーズリストを介したニーズの紹介,取次

介護現場の真のニーズをくみ取った介護ロボットの開発を促進するために,全国の介護現場から寄せられた様々な課題(ニーズ)を,開発企業に紹介する.また,マッチングサポーターと呼ばれる有識者との議論を通じ,開発企業がニーズをより深く理解できるよう支援を行う.

(2) 実証・検証に関わる相談及びフィールド(介護施設・リビングラボ等)の紹介

リビングラボへの相談を通じて,介護施設や模擬環境等のフィールドを開発企業に紹介し,介護現場のニーズや製品に関する意見収集,効果の検証の支援を行う.

(3) 製品,技術を有する開発企業,製品の普及・活用促進を行う企業の紹介,取次

開発企業同士のマッチング,及び開発企業と製品の販売・アフターサービスを行う企業のマッチングを行う.前者は,「介護ロボットの開発企業が求めている要素技術」と「要素技術を有する企業が紹介したい技術」を照らし合わせ,マッチングした企業同士の協業を促す.後者では,開発企業が有する製品の分野・特徴と,販売・アフターサービス企業等が有する販売網等を照らし合わせたマッチングを行う.

本稿では,「介護現場の生産性向上に向けた介護ロボット等の開発・実証・普及広報のプラットフォーム事業」の実施内容を紹介した.本事業は,介護現場の生産性向上における課題解決を支援するとともに,その課題を開発企業に還元し,新たな介護ロボットの開発や普及に生かすことができる仕組みである.また,開発企業の視点では,本事業は製品の企画から開発,販売,普及に至るまで一貫して支援を受けることができる仕組みである.

本事業は,令和2年度から5年間にわたって実施されてきた.これを通じて,介護現場及び開発企業を支援する様々な有識者のネットワークが形成され,多様な支援を行うことが可能となった.更に,事業,省庁を超えた連携が進んでいる.

今後,高齢者の更なる増加や介護職員の減少,テクノロジーの進歩,介護現場の生産性向上の取組みの地域への移行といった様々な環境変化,政策の変化が想定される.その中で,本事業に対しては,新たなプレーヤを巻き込みながら,介護現場の生産性向上と,それを実現する革新的な介護ロボットの開発を一層促進することが期待される.

(1) 厚生労働省,“デジタル行財政改革会議(第3回)厚生労働大臣出資料,”2023.

(2) 厚生労働省,“介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージについて.”

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001029314.pdf (2024年10月28日利用)

(3) 厚生労働省,“2024介護事業所向け生産性向上ビギナーセミナー資料「介護現場の生産性向上における厚生労働省の取組等について」”

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/2024_biginner_mhlw.pdf (2024年10月28日利用)

(4) 厚生労働省高齢者支援課,“全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料.”

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221553.pdf (2024年10月28日利用)

(5) 厚生労働省,公益社団法人テクノエイド協会,“介護ロボットの試用貸出リスト(令和6年7月),”2024.

(6) 厚生労働省,“介護ロボット等のパッケージ導入モデル(改訂版)~介護ロボット取組事例集~,”2024.

(7) 厚生労働省,“介護分野における生産性向上の取組の支援・普及に向けた推進体制について,”2024.

(8) 厚生労働省,“介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業事業報告書(令和4年3月),”2022.

(9) 厚生労働省,“介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業事業報告書(令和5年3月),”2023.

(2024年10月29日受付)

(注1) 実際の生活空間を再現し,利用者参加の下で新しい技術やサービスの開発を行うなど,介護現場のニーズを踏まえた介護ロボットの開発を促進するための機関.

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード