|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

本会選奨規程第9条イ号(電子工学及び情報通信に関する新しい発明,理論,実験,手法などの基礎的研究で,その成果の学問分野への貢献が明確であるもの),ロ号(電子工学及び情報通信に関する新しい機器,又は方式の開発,改良,国際標準化で,その効果が顕著であり,近年その業績が明確になったもの),ハ号(電子工学及び情報通信並びに関連する分野において長年にわたる教育の質向上に資する教育施策の遂行,教育の実践(教育法,教材等の開発を含む),著述及びその普及を通じて,人材育成への貢献が明確になったもの)による業績に対し,下記の7件を選び贈呈した.

受賞者が1984年にベル研究所滞在中に共同研究者らと発明したARROW型光導波路(1)(共振反射型光導波路,Anti-Resonant Reflecting Optical Waveguideを略してARROW)は,共振反射現象をクラッドに用いるため,チャネル導波路化する際に上面を平たんに保ったままチャネル導波路化できる.受賞者はこの特長を利用して導波路を積層化した三次元立体光集積回路を提案し,更に高屈折率差光導波路を用いたマイクロリング共振器(2),(3)を導入して,積層交差構造による三次元積層高密度集積化(2)~(4)やフィルタ機能の合成法(3),更にヒットレス波長選択スイッチ(5)などの新技術を開発・実証してきた.

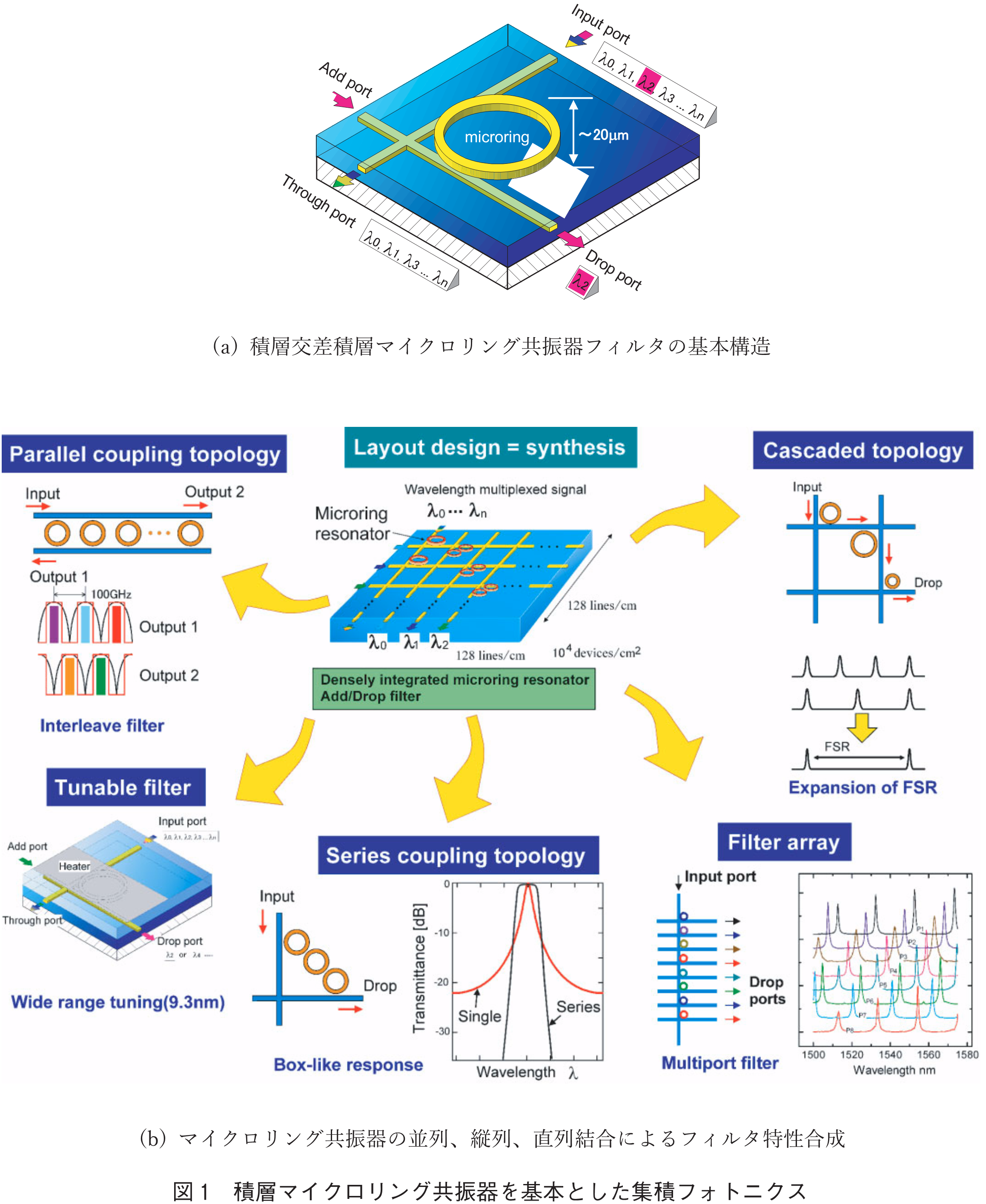

現在の集積フォトニクスはほぼシリコンフォトニクスに集約されつつあるが,受賞者はシリコン導波路が提案される以前から比屈折率差が従来の光導波路の1~数%に比べて飛躍的に大きい37%(シリコンフォトニクスは約45%)の酸化タンタル(Ta2O5)や窒化シリコン(SiN)等をコアに用いる高屈折率差導波路(2)を提案してきている.これによりリング共振器の直径を5~20µm程度に極微小化し,三次元高密度集積化による様々な集積光デバイスの開発が可能になった(2),(3).積層マイクロリング共振器とは,図1(a)に示すように微細なバスライン光導波路をクロスグリッド状に構成し,その交差点の上に半径5~20µm程度のマイクロリング共振器を積層させて集積化するAdd/Drop型波長フィルタである.この構造は特に三次元立体集積化による高密度集積化に適しており,図1(b)に示すような基本デバイスの配置によって様々な波長フィルタ特性の合成が可能となっている.

また,受賞者は集積光デバイスの実用化において課題となる外部光ファイバとの高効率結合のためのスポットサイズ変換器を最初に提案しており(6),現在ではこの概念を適用した様々なスポットサイズ変換器がシリコンフォトニクス等の実デバイスに用いられている.更に波長フィルタの中心波長の温度依存性をゼロにするアサーマル光導波路(7)を提案・実証しているが,この原理も現在の温度無異存光波長フィルタや波長合分波器に用いられている.

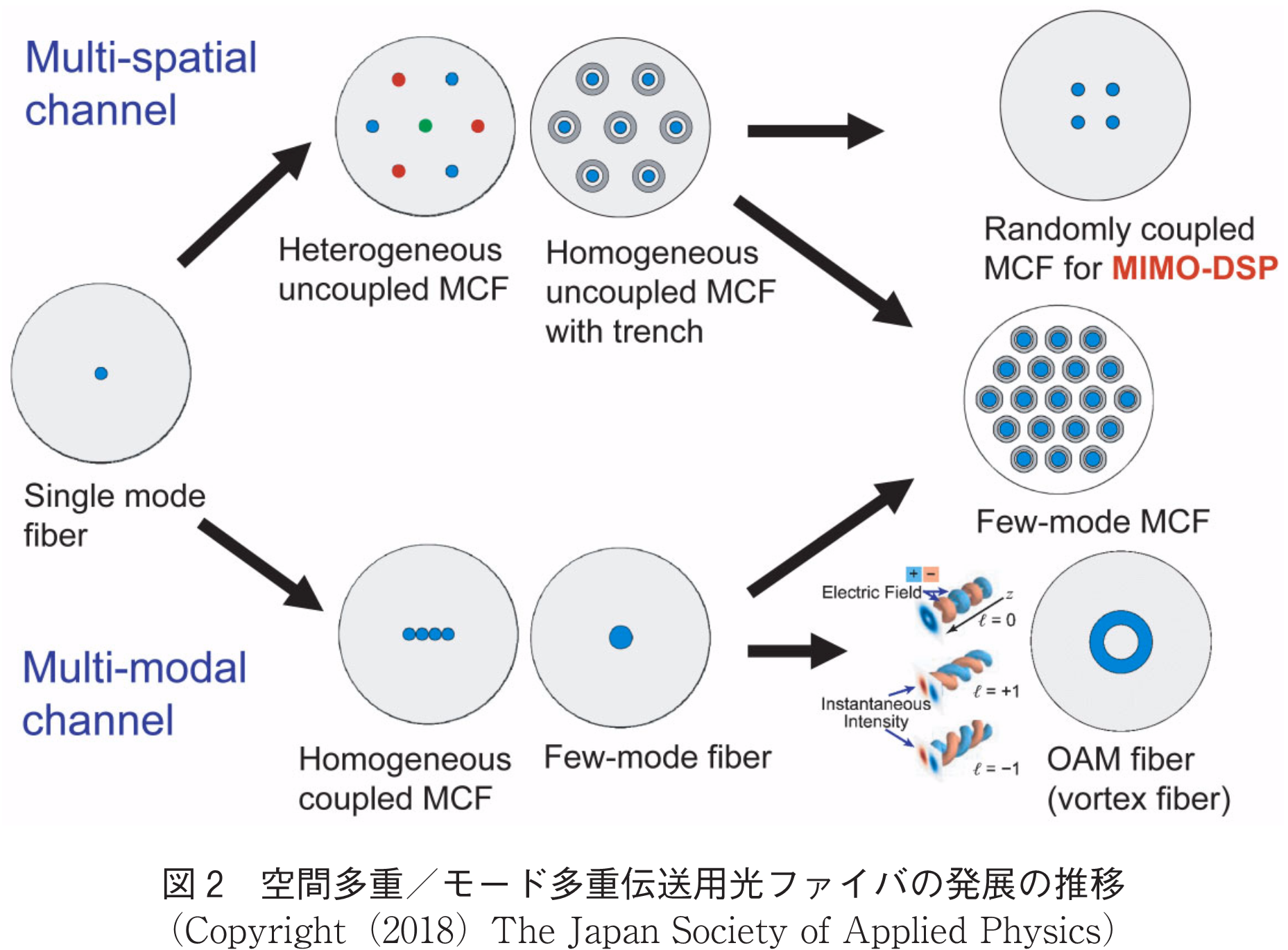

一方,2008年には現在の単一コア単一モードファイバの伝送容量は,耐非線形性の観点などからいずれ伝送容量の限界(100Tbit/s)に突き当たると予想されていた.そこで受賞者は北海道大学の小柴正則教授と共同で2種のマルチコアファイバ(図2の上段左側の異種非結合型マルチコアファイバ(Heterogeneous uncoupled MCF)と下段左側の同種結合型マルチコアファイバ(Homogeneous coupled MCF))を提案し(8),今日の空間多重・モード多重伝送による超大容量伝送技術の基盤を開拓した(9).その後,この空間多重/モード多重伝送用の光ファイバの構造は図2に示すような推移を経て,数モードマルチコアファイバ(FM-MCF: Few Mode Multi-Core Fiber)によって10.16Pbit/sの超大容量伝送が2017年に実証されている(単一コア単一モードファイバの限界値の100倍).

また,ARROW型光導波路の原理は近年のNested Anti-Resonant Nodeless fiber(NANF)(10)に応用され,超低遅延ファイバ及び高エネルギー耐性による超多波長多重伝送用ファイバとして広がりを見せつつある.

(1) M.A. Duguay, Y. Kokubun, T.L. Koch, and L. Pfeiffer, “Antiresonant reflecting optical waveguides in SiO2-Si multilayer structures,” Appl. Phys. Lett., vol.49, no.1, pp.13-15, July 1986.

(2) Y. Kokubun, “Vertically coupled micro-ring resonator filter for integrated Add/Drop node (Invited Paper),” IEICE Trans. Electron., vol.E88-C, no.3, pp.349-362, March 2005.

(3) Y. Kokubun, “High index contrast optical waveguides and their applications to microring filter circuit and wavelength selective switch (Invited paper),” IEICE Trans. Electron., vol.E90-C, no.5, pp.1037-1045, May 2007.

(4) S.T. Chu, B. Little, W. Pan, T. Kaneko, S. Sato, and Y. Kokubun, “An eight-channel add/drop filter using vertically coupled microring resonators over a cross grid,” IEEE Photonics Technol. Lett., vol.11, no.6, pp.691-693, June 1999.

(5) T. Kato, Y. Goebuchi, and Y. Kokubun, “Improvement of switching characteristics of hitless wavelength selective switch using double-series-coupled microring resonator,” Jpn. J. Appl. Phys., vol.46, no.6A, pp.3428-3432, June 2007.

(6) N. Yamaguchi and Y. Kokubun, “Spot size converter by overlapping of two tapered waveguides,” Electron. Lett., vol.25, no.2, pp.128-130, Jan. 1989.

(7) Y. Kokubun, S. Yoneda, and S. Matsuura, “Athermal narrow-band optical filter at 1.55µm wavelength by silica-based athermal waveguide,” IEICE Trans. Electron., vol.E81-C, no.8, pp.1187-1194, Aug. 1998.

(8) Y. Kokubun and M. Koshiba, “Novel fibers for space/mode division multiplexing-proposal of homogeneous and heterogeneous multi-core fibers-,” International Symposium on Global Optical Infrastructure Technologies towards the Next Decades (EXAT2008), S1-3 proc., pp.36-48, Nov. 2008.

(9) Y. Kokubun and M. Koshiba, “Predictable and unpredictable phenomena in optical fibers for space-division/mode-division multiplexing transmission: statistical analysis of coupling and mysterious behavior of mode (Invited Review),” IEICE Electron. Express, vol.17, no.15, 20202001, pp.1-16, Aug. 2020.

(10) H. Sakr, Y. Chen, G.T. Jasion, T.D. Bradley, J.R. Hayes, H.C.H. Mulvad, I.A. Davidson, E.N. Fokoua, and F. Poletti, “Hollow core optical fibres with comparable attenuation to silica fibres between 600 and 1100nm,” Nature Communications, vol.11, 6030, 2020.

Si-RFICは,マイクロ波帯/ミリ波帯において化合物半導体に代わる動作を可能にしただけでなく,RFアナログ回路のディジタル化(ディジタルRF化)を可能にした.これは,21世紀における無線通信技術の発展に不可欠な要素であり,学術的,産業的波及効果の大きい研究である.

受賞者は,1995年前後のSi-RFICれい明期から,その可能性に着目し,基礎研究から実用化に向けた開発に携わってきた.1996年には,IEEE MTT-Sの国際会議及びヨーロッパ国際会議で1.9GHz帯送受信フロントエンドSi-RFIC(1)を発表し,翌年にはIEEE RFIC Symposiumにて招待講演を行うなど,世界的な先駆者の一人として認められている.その後も,IEEE主催のRFIC SymposiumのSteering Committee member, TPC member,及びAsia-Pacific Liaisonを長年にわたり務めるとともに,本会主催のAPMC,IEEE主催のRFIT Symposiumなどの実行委員長,General Chairを務め,日本だけでなく,アジアパシフィック地区のSi-RFIC技術の発展に大きく貢献してきた.

実用化の面では,2000年代に受賞者が設計したSi-RFICが携帯電話やETC車載器などに搭載され,端末の小形化,普及に大きく寄与した.特に,携帯電話向けSi-RFICは三菱電機製FOMA初号機に搭載され(2)オーム技術賞を,ETC車載器用Si-RFICは同社製ETC車載器に搭載され(3)文部科学大臣賞をそれぞれ受賞している.これらの成果は,Si-RFICが2000年代後半以降,スマートフォンや無線LANなどの無線送受信機として急速に発展し,ミリ波及びサブTHz帯にも展開される礎となった.

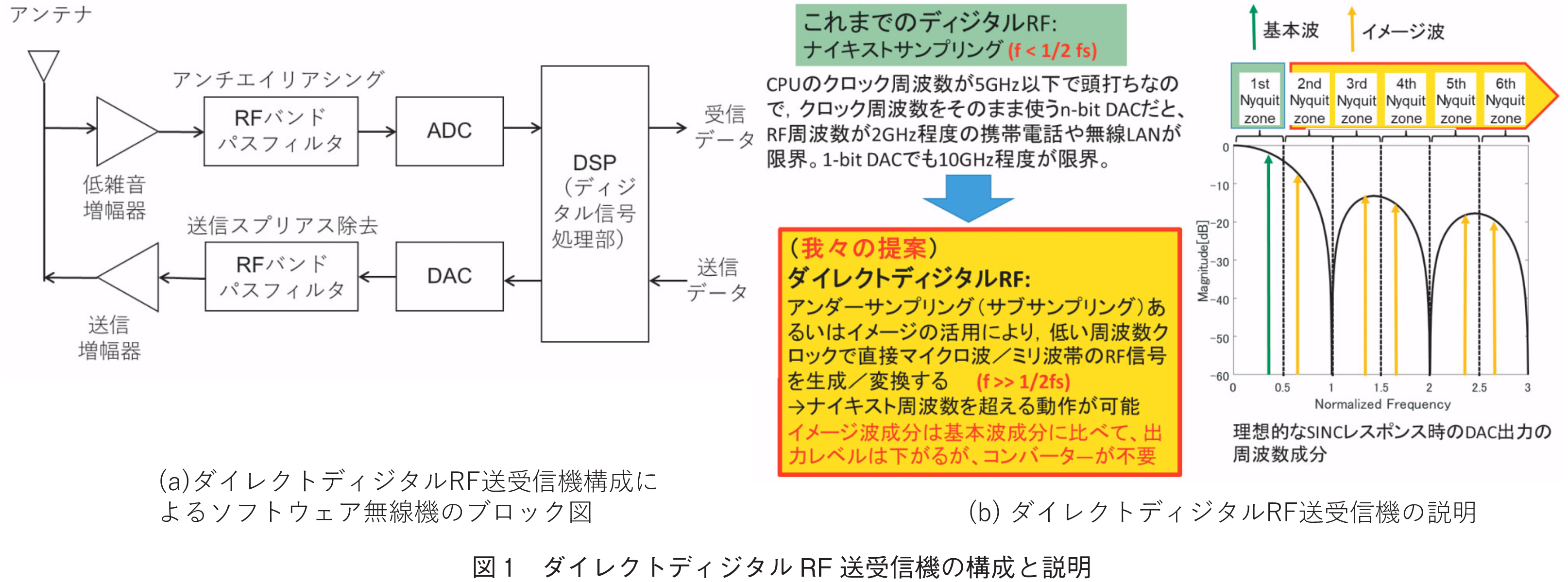

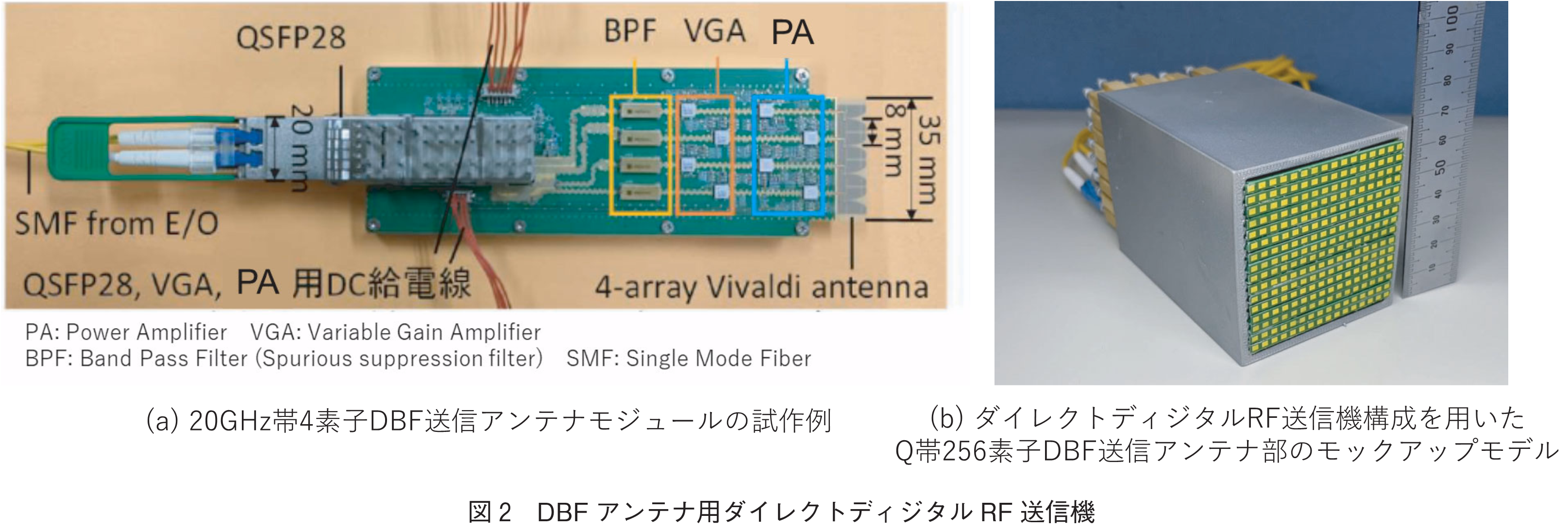

更に,受賞者は,究極まで送受信機のディジタル化を進めた構成としてソフトウェア無線機に着目し,これに適したSi-RFICの研究を進めた(4),(5).クロックのナイキスト周波数を超えるRF信号を直接ディジタル信号から生成,ディジタル信号に変換するダイレクトディジタルRF送受信機(図1)を提案し(6),60GHz帯の信号を4GHzのクロックで直接サンプリングするSi-RFIC(7)の開発や,8Gbit/sの1-bit信号から26GHzの送信信号を得ることに成功した(8).これらの成果を基に,現在,Q/Vバンド低軌道(LEO)コンステレーション衛星通信システム及び衛星搭載用Digital Beam Forming(DBF)アンテナ(9)(図2)の実用化を目指した研究開発を,NICT B5G基幹課題の研究代表者として産学連携体制で推進している.

これらの研究成果は国内外で高く評価されており,IEEE APMC2021 Award(Best paper award),2012年本会エレクトロニクスソサイエティ賞,2009年文部科学大臣科学技術賞(開発部門),2002年電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)ほか,2010年以降,指導学生を含めて国内外での受賞28件等を得ている.また,本会のマイクロ波研究専門委員会委員長,APMC国内委員長,APMC2014実行委員長,IEEE Japan Council(JC)COC Chair, Sendai Section Vice Chair, Tokyo Section TPC Chair, MTT-S Japan Chapter Chair, URSI-C国内委員長等も務め,2025年からはIEEE JC Chairに就任するなど,学界への貢献も大きい.

更に,総務省国立研究開発法人審議会専門委員(JAXA部会),(一般財団法人)自治体衛星通信機構理事などを務め,Si-RFICを用いたアレーアンテナ,DBFアンテナなどの衛星通信機器導入を促進し,我が国の衛星通信の発展に大きく寄与している.

以上のように,受賞者は世界的なSi-RFICの研究開発の発展と実用化に多大な貢献をし,日本が世界をリードし続ける土壌を作ってきた.新しい電波応用としてマイクロ波技術の進歩,発展,実用化における受賞者の功績は大きく,本会業績賞にふさわしい.

(1) N. Suematsu, M. Ono, S. Kubo, Y. Iyama, and O. Ishida, “L-band internally matched Si-MMIC front-end,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol.44, no.12, pp.2375-2378, 1996.

(2) E. Taniguchi, M. Shimozawa, T. Ikushima, K. Sadahiro, T. Katsura, K. Maeda, K. Itoh, N. Suematsu, T. Takagi, and O. Ishida, “An even harmonic type direct conversion SiGe-MMIC receiver for W-CDMA mobile terminals,” 2002 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium Digest, pp.133-136, 2002.

(3) S. Shinjo, K. Tsutsumi, K. Nakajima, H. Ueda, K. Mori, M. Hieda, J. Koide, M. Inoue, and N. Suematsu, “5.8GHz ETC SiGe-MMIC transceiver having improved PA-VCO isolation with thin silicon substrate,” 2006 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, pp.2039-2042, 2006.

(4) 末松憲治,原田博司,“マルチバンド・マルチモード送受信機用Si-RFIC技術,”信学論(B), vol.J91-B, no.11, pp.1339-1350, Nov. 2008.

(5) N. Suematsu, S. Kameda, H. Oguma, M. Sasanuma, S. Eguchi, and K. Kuroda, “Multi-mode SDR VSAT against big disasters,” 2013 European Microwave Conference (EuMC 2013), pp.842-845, 2013.

(6) 末松憲治,本良瑞樹,亀田 卓,“ダイレクトディジタルRF技術,”信学論(C), vol.J102-C, no.11, pp.297-304, Nov. 2019.

(7) T. Furuichi, N. Yoshino, M. Motoyoshi, S. Kameda, and N. Suematsu, “A 60GHz-band S/H CMOS IC for direct RF undersampling receiver,” 2022 IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS), pp.128-130, 2022.

(8) J. Zhang, M. Kazuno, M. Motoyoshi, S. Kameda, and N. Suematsu, “Image enhancement in 26GHz-band 1-bit direct digital RF transmitter using manchester coding,” IEICE Trans. Commun., vol.E104-B, no.6, pp.654-663, June 2021.

(9) N. Suematsu, “Direct digital RF transceiver technology for millimeter-wave DBF systems,” Radio Science, vol.59, no.5, pp.1-10, April 2024.

顔,身体,音声,自然言語などの人間由来の情報をAIが学習し,本物と見まごうシンセティックメディアの生成が可能になりつつある.シンセティックメディアは,コミュニケーション分野やエンターテイメント分野をはじめとした様々な用途で活用されている.一方で,シンセティックメディアの負の側面として,詐欺や思考誘導,世論操作を行う目的で,犯罪組織やテロ組織が,フェイク映像,フェイク音声,フェイク文書といったフェイクメディアを,AIを用いて生成・拡散させており,世界的な脅威となっている.

受賞者らは,Deepfakeが社会問題化する以前の2016年に,科研費基盤研究S(研究代表者:馬場口,研究分担者:越前,連携研究者:山岸)により,Media Clone(造語.AIにより本物と見まごうように加工・生成されたメディア)の拡散と生成を防止するプロジェクトを開始した.Media Clone拡散の防止では,2018年にフェイク顔映像をAIを用いて検出する手法を世界で初めて提案した(1)(被引用数1,600回以上).更に2019年に未知のフェイク顔映像にも頑健な検出手法(2)(被引用数700回以上)や,フェイク検出と改ざん領域の推定を同時に行う手法(3)(被引用数500回以上,IEEE BTAS/5-Year Highest Impact Award受賞)を提案し,Deepfake Detectionと呼ばれる新たな研究分野を創成した.また,Media Clone生成を防止するプライバシー保護手法(4)はトップジャーナルに採録されるなど顕著な学術成果を上げた.基盤研究Sのこれらの成果をまとめた論文(5)は,本会情報・システムソサイエティ論文賞を受賞した.

これらの研究成果で得た知見を活用し,先駆的な2件のJST CRESTプロジェクト(CREST VoicePersonae(2018~2023年度,研究代表者:山岸,研究参加者:越前),CREST FakeMedia(2020~2025年度,研究代表者:越前,主たる共同研究者:馬場口,研究参加者:山岸))が発足した.CREST VoicePersonaeは,声のアイデンティティの活用と保護という相反する目標を突き詰めることで,双方の技術の高度化を実現し,再識別攻撃に頑健な音声プライバシー保護手法(6)や,フェイク音声検出の大規模データセット(7)(80万ダウンロード)など画期的な学術成果を創出し,2023年に追加支援のAIP加速(2024~2025年度,研究代表者:山岸)に採択された.CREST FakeMediaは,生成AIによる脅威が顕在化する以前に,フェイクメディアによる人間社会への攻撃を想定し,CyberVaccineと呼ばれるフェイク顔の復元手法(8)や,フェイク顔映像検出の大規模データセット(9),敵対的サンプルの無毒化手法(10)(本会論文賞受賞)などの画期的な学術成果に加えて,CREST VoicePersonaeと連携してフェイク顔映像の自動検出プログラムを実用化するなど,健全なサイバー社会の構築に寄与している.2024年に,これらの成果を研究開発基盤として活用するJST KプログラムSYNTHETIQ X(2024~2029年度,研究代表者:越前)に採択された.

上述の二つのCRESTプロジェクトの重要性に鑑み,2021年に国立情報学研究所にシンセティックメディア国際研究センターを設置し,国際共同研究や社会実装を推進している.更に,2021年に「SYNTHETIQ VISION」と呼ばれるフェイク顔映像の自動検出プログラムを開発し,その基本特許を出願(2023年4月登録)するとともに,これまで国内企業複数社に有償ライセンスを実施している.2023年にはサイバーエージェントがSYNTHETIQ VISIONを実採用し,フェイク顔映像検出の国内初の実用例となった.また,音声プライバシー保護手法は2024年にNHKに実採用された.

以上のように,受賞者らは,フェイクメディアの拡散と生成を防ぐ先駆的な学術成果のみならずフェイク顔映像検出や音声プライバシー保護の産業応用といったイノベーションを創出し,その学術的・社会的・産業的インパクトは多大なものである(図1).受賞者らの業績は,人間中心の健全なサイバー社会の実現に寄与するところが極めて大きく,本会業績賞にふさわしいものである.

(1) D. Afchar, V. Nozick, J. Yamagishi, and I. Echizen, “MesoNet: a compact facial video forgery detection network,” 2018 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS), pp.1-7, 2018.

(2) H.H. Nguyen, J. Yamagishi, and I. Echizen, “Capsule-forensics: Using capsule networks to detect forged images and videos,” 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp.2307-2311, 2019.

(3) H.H. Nguyen, F. Fang, J. Yamagishi, and I. Echizen, “Multi-task learning for detecting and segmenting manipulated facial images and videos,” 2019 IEEE 10th International Conference on Biometrics Theory, Applications and Systems (BTAS), pp.1-8, 2019.

(4) Y. Hirose, K. Nakamura, N. Nitta, and N. Babaguchi, “Anonymization of human gait in video based on silhouette deformation and texture transfer,” IEEE Trans. Information Forensics and Security, vol.17, pp.3375-3390, Sept. 2022.

(5) N. Babaguchi, I. Echizen, J. Yamagishi, N. Nitta, Y. Nakashima, K. Nakamura, K. Kono, F. Fang, S. Myojin, Z. Kuang, H. H. Nguyen, and N.-D. T. Tieu, “Preventing fake information generation against media clone attacks,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E104-D, no.1, pp.2-11, Jan. 2021.

(6) F. Fang, X. Wang, J. Yamagishi, I. Echizen, M. Todisco, N. Evans, and J.-F. Bonastre, “Speaker anonymization using X-vector and neural waveform models,” Proc. 10th ISCA Speech Synthesis Workshop, pp.155-160, 2019.

(7) X. Wang, J. Yamagishi, et al., “ASVspoof 2019: A large-scale public database of synthesized, converted and replayed speech,” Computer Speech & Language, vol.64, 2020.

(8) C.-C. Chang, H.H. Nguyen, J. Yamagishi, and I. Echizen, “Cyber vaccine for deepfake immunity,” IEEE Access, vol.11, pp.105027-105039, Sept. 2023.

(9) T.-N. Le, H.H. Nguyen, J. Yamagishi, and I. Echizen, “OpenForensics: Large-scale challenging dataset for multi-face forgery detection and segmentation in-the-wild,” 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp.10097-10107, 2021.

(10) H.H. Nguyen, M. Kuribayashi, J. Yamagishi, and I. Echizen, “Effects of image processing operations on adversarial noise and their use in detecting and correcting adversarial images,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E105-D, no.1, pp.65-77, Jan. 2022.

次世代地デジの実現に向けて,4K/8K衛星放送で使用されている映像符号化方式H.265|HEVC(High Efficiency Video Coding)よりも高効率な技術が必須である.現在の地上デジタルテレビ放送の1チャネルの伝送ビットレートは最大約16.8Mbit/sであるが,HEVCを仕様した放送品質の4K/8K映像には約25Mbit/sや90Mbit/sのビットレートが必要である.そのため,HEVCの符号化性能を超える映像符号化技術が不可欠である.

受賞者らが対象とするH.266|VVC(Versatile Video Coding)は,ITU-TとISO/IECが共同で設立したJVET(Joint Video Experts Team)によって2018年4月から標準化が始まり,2020年8月に完了した.VVCはHEVCの2倍の符号化性能を実現しており,コンシューマ配信,素材伝送,テレビ受像機などの製品開発・検証,物体・空間の3Dデータ配信など,多様な用途に対応するために策定されている.2023年には,VVCを次世代地デジ放送に利用することが総務省情報通信審議会から答申された.

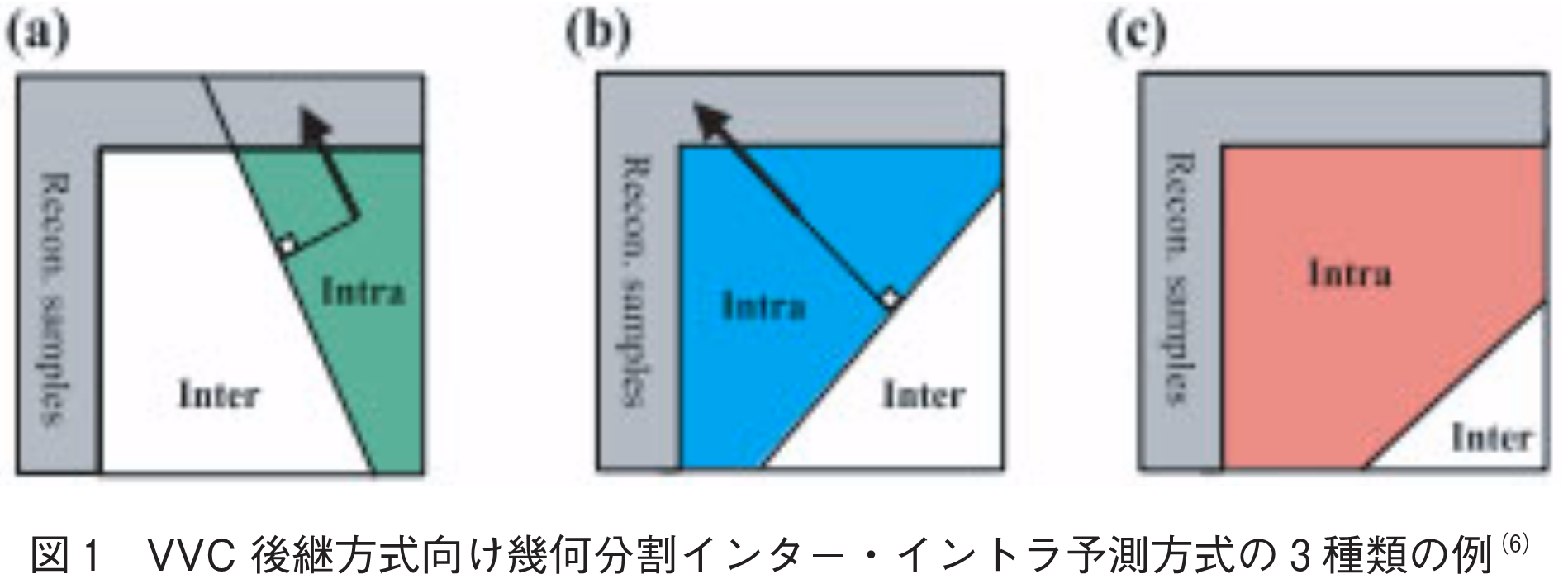

受賞者らは,VVCの国際標準化と実用化において以下の成果を上げた.VVCの標準化作業期間(2018年から2022年)に,134件の寄与文書をJVETへ入力し,コンシューマ用途のVVC主要規格にHEVCにはない多くの新技術を提案した.これらの技術に関する登録特許は国内72件・外国34件に上る(1)~(3).更に,テレビ受像機などのVVC準拠製品の開発に必要な適合性規格(4)の策定を主導した.実用化研究では,世界初のVVC対応リアルタイムコーデックを開発し,リアルタイム映像伝送実験を成功させた.2020年9月には4Kリアルタイムコーデックを開発し,その後8K対応へと進化させた.2021年12月には関西テレビ放送と共同で4K映像を12Mbit/sで伝送し,十分な品質を確認した(5).加えて,受賞者らはVVCの応用や後継技術の研究も推進している.2020年にはMPEG-3DGで点群符号化方式(PCC: Point Cloud Compression)へのVVC適用を提案し,PCCの参照ソフトウェアに採用された.また,図1に示すようなVVC後継方式となる新技術を考案し(6),国際学術会議IEEE ICIP(International Conference on Image Processing)にて4件の方式を発表し(7),JVETへ多数の寄与文書を入力した(8).

これらの取組みにより,受賞者らはVVCの標準化と実用化における重要な役割を果たし,多くの利用者に高品質な映像サービスを提供する可能性を開いた.受賞者らの研究活動は学術界と産業界で高く評価され(9),多くの招待講演や学会誌の特集記事を通じて若手技術者の育成にも貢献している.受賞者らはVVCの国際標準化及び実用化において先導性,波及効果,発展性に関する顕著な業績を上げており,本会業績賞の受賞にふさわしい.

(1) 海野恭平ほか,“画像復号装置,画像復号方法及びプログラム,”JP6811931 (VVC必須特許の一つ)

(2) 河村 圭ほか,“画像復号装置,画像符号化装置,画像処理システム,画像復号方法及びプログラム,”JP7109961.

(3) 木谷佳隆ほか,“画像復号装置,画像符号化装置,画像復号方法及びプログラム,”JP7011571.

(4) K. Kawamura, et. al, “Conformance specification for ITU-T H.266 versatile video coding,” ITU-T H. 266.1 (v1), ISO/IEC 23090-15: 2022 (Twin text), 2022.

(5) 木谷佳隆,海野恭平,河村 圭,“H.266|VVC対応4K/8Kリアルタイムコーデックの開発,”映情学誌,vol.78, no.1,pp.115-123, 2024.

(6) Y. Kidani, H. Kato, K. Kawamura, et al., “Geometric partitioning mode with inter and intra prediction for beyond versatile video coding,” IEICE, Trans. Inf. & Syst. vol.E105-D, no.10, pp.1691-1703, Oct. 2022.

(7) Y. Kidani, K. Kawamura, K. Unno, and S. Naito, “Block-size dependent overlapped block motion compensation,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2020.

(8) Y. Kidani, H. Kato, K. Kawamura, et al., “EE2-3.1: GPM with inter and intra prediction (JVET-X0166),” JVET-Y0065, 2022.

(9) 内藤 整,河村 圭,海野恭平,木谷佳隆,“H.266|Versatile Video Codingの国際標準化と実用化への多大な貢献,”通信文化協会第69回前島密賞,2023.

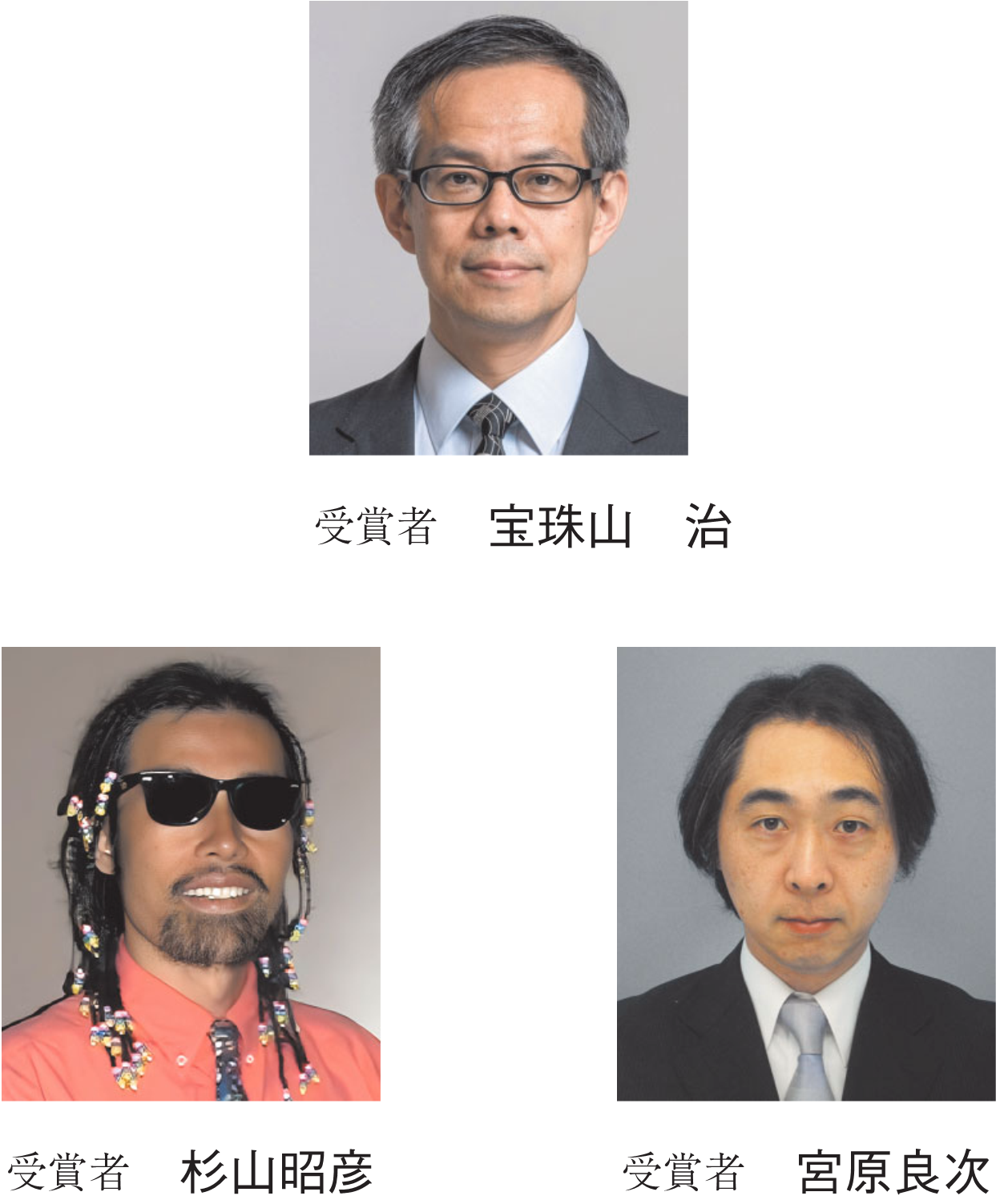

リモート勤務で日常生活に普及したビデオ通話や会議において,イヤホンやヘッドセットが不要なハンズフリー通話(スピーカフォン)は欠かせない機能である.1980年代に大形の専用装置を用いて開始されたビデオ通話(当時は「テレビ電話」)サービスは,携帯電話の普及に伴って,2000年代前半に携帯電話へも展開された.

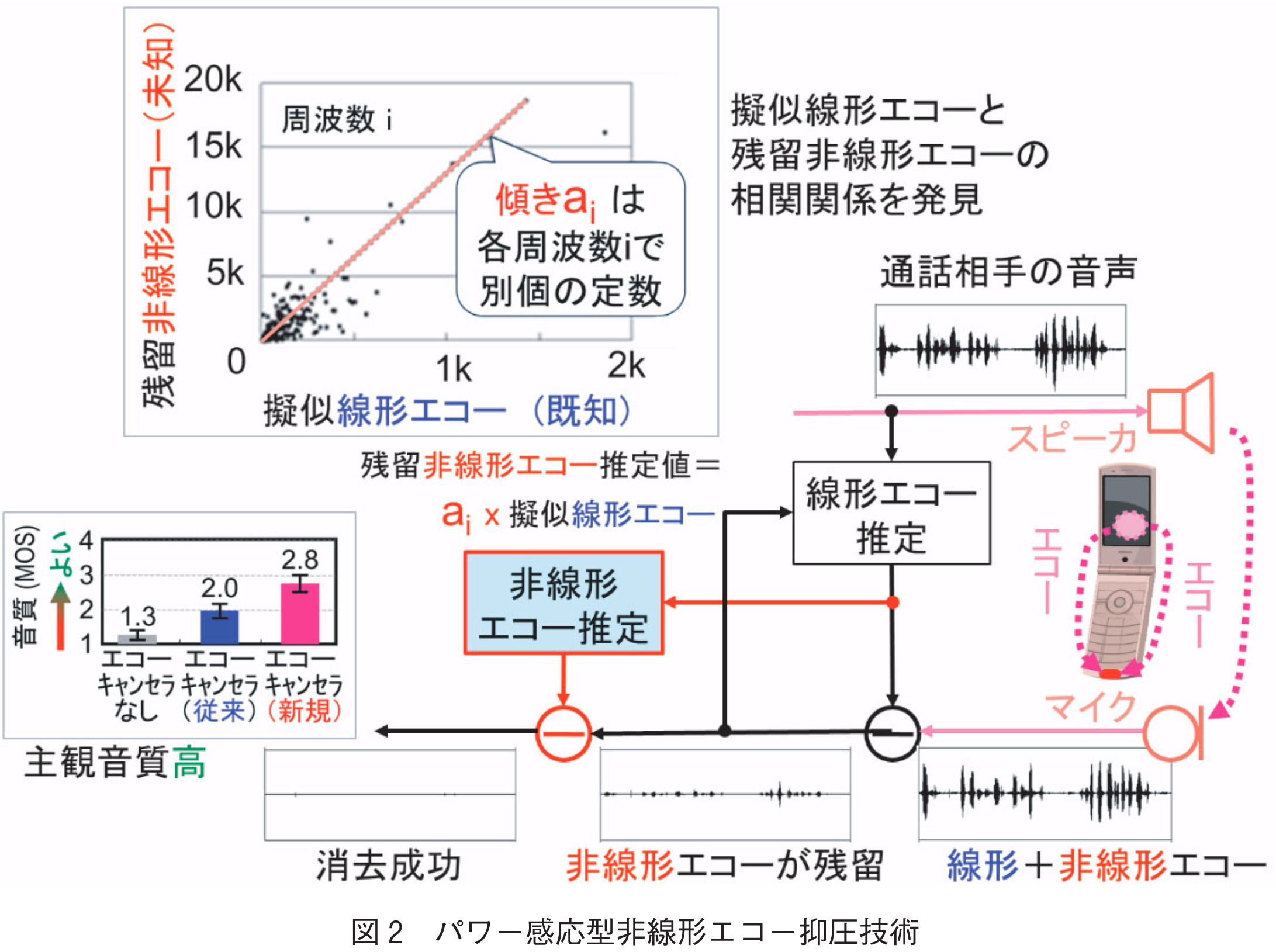

ハンズフリー通話では,スピーカからマイクへの音声回込みを除去する音響エコーキャンセラが必須である.しかし,携帯電話に実装された小形スピーカでハンズフリー通話のために音声を大音量で再生すると,大きなひずみによって非線形な音響エコーが発生する(1).それまで利用されていた線形音響エコーキャンセラは,非線形エコーをキャンセルできず,残留する非線形エコーによって会話が不快になる(図1).残留非線形エコーを後処理で抑圧すると,発生する音声の断続が会話を妨げる.非線形エコーを抑圧するために,ボルテラフィルタやニューラルネットワークに基づく非線形エコーキャンセラも研究されていたが,演算量が多く,当時の携帯電話に実装することは困難であった.

受賞者らは,この非線形音響エコーを抑圧する,パワー感応型非線形エコー抑圧技術を開発した(2)~(4).周波数領域における非線形エコーのパワー(振幅)と,線形エコーキャンセラが推定した擬似線形エコーのパワー(振幅)との間に相関関係があることを発見し,これを利用している.まず,各周波数成分に対して前記相関関係の係数を適応的に推定する.次に,擬似線形エコーのパワーを前記相関係数で重み付けて,非線形エコーを推定する.最後に,線形エコーを抑圧した後の信号から非線形エコーの推定値を減算することで,非線形音響エコーを抑圧する(図2).この方法は,周波数領域で擬似線形エコーに重み付けする簡単な構成で非線形エコーの推定値を求めるので,演算量が少ない.パワー感応型非線形エコー抑圧技術により,小形スピーカを有した携帯電話など非線形ひずみが顕著な装置でも,エコーが気にならない快適な通話を実現した.各種パラメータを自動的に調整し,「どんなスピーカでも,携帯電話の音響エコーが抑圧できる」レベルまで技術の完成度を高めたことで,様々な製品への展開を可能とした.

本技術は,NEC製携帯電話1,000万台超に搭載され,ハンズフリー通話機能の普及に大きく貢献した.また,圧電スピーカを用いた超薄形携帯電話など非線形エコーの大きい製品でハンズフリー通話を可能とすることで,デザイン自由度を向上させた(5),(6).パワー感応型非線形エコー抑圧技術は書籍の1章となり(7),地方発明表彰を受賞した(8).ビデオ会議大手であるMicrosoftの特許や論文(9),(10)もパワー感応型非線形エコー抑圧技術を引用しており,周波数領域での相関関係に基づく類似手法を採用している.

以上,述べたように,受賞者らの貢献は顕著であり,業績賞にふさわしいものである.

(1) G. Enzner, H. Buchner, A. Favrot, and F. Kuech, “Acoustic echo control,” Chap.30, Academic Press Library in Signal Processing, vol.4, pp.807-877, Elsevier, 2014.

(2) O. Hoshuyama and A. Sugiyama, “An acoustic echo suppressor based on a frequency-domain model of highly nonlinear residual echo,” IEEE Proc. ICASSP’06, May 2006.

(3) O. Hoshuyama and A. Sugiyama, “Nonlinear acoustic echo suppressor based on spectral correlation between residual echo and echo replica,” IEICE Trans. Fundamentals, vol.E89-A, no.11, pp.3254-3259, Nov. 2006.

(4) O. Hoshuyama, “An update algorithm for frequency-domain correlation model in a nonlinear echo suppressor,” Proc. IWAENC’ 12, Sept.2012.

(5) 宝珠山 治,杉山昭彦,“小型機器で快適なハンズフリー通話を可能にする非線形エコー消去技術,”NEC技報,pp.33-35,April 2007.

(6) A. Sugiyama, O. Hoshuyama, O. Shimada, T. Nomura, M. Kato, and M. Serizawa, “A versatile echo-and-noise control suite for adverse environments with a user-control capability,” IEEE Proc. ICCE’ 09, Jan. 2009.

(7) O. Hoshuyama and A. Sugiyama, “Nonlinear echo canceller based on spectral shaping,” in Topics in Speech and Audio Proceedings in Adverse Environments, B. Haensler, and G. Schmidt, eds., Springer, 2008.

(8) 平成24年度関東地方発明表彰,“歪みの多い音響エコーの抑圧方法(特許第4161628号),”公益社団法人発明協会,2012.

(9) D.A. Bendersky, J.W. Stokes, and H.S. Malvar, “Nonlinear residual acoustic echo suppression for high levels of harmonic distortion,” IEEE Proc. ICASSP’ 08, pp.261-264, 2008.

(10) D.A. Bendersky, J.W. Stokes, and H.S. Malvar, “Harmonic distortion residual echo suppression, ” 米国特許US 8, 213, 598 B2, 2012.

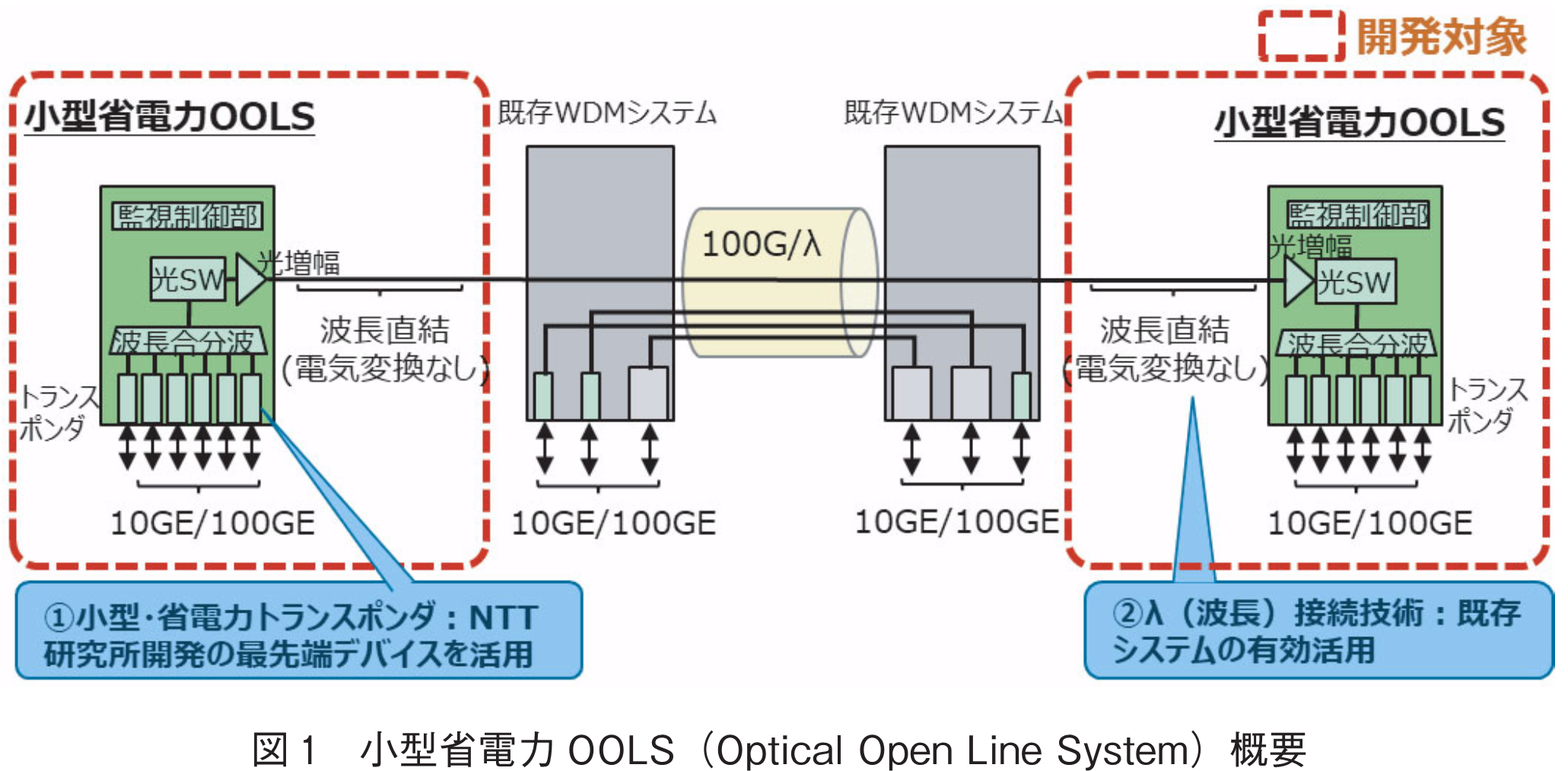

5Gサービスのエリア展開を契機に日本国内伝送ネットワークのルーラルエリアを含めたトラヒック増が予測される中で,狭小なコンテナ型通信局舎までのメトロネットワーク向けに1波長当り100Gbit/sのWDMシステムの導入を経済的かつ小型・低消費電力で実現することが重要な課題となる.

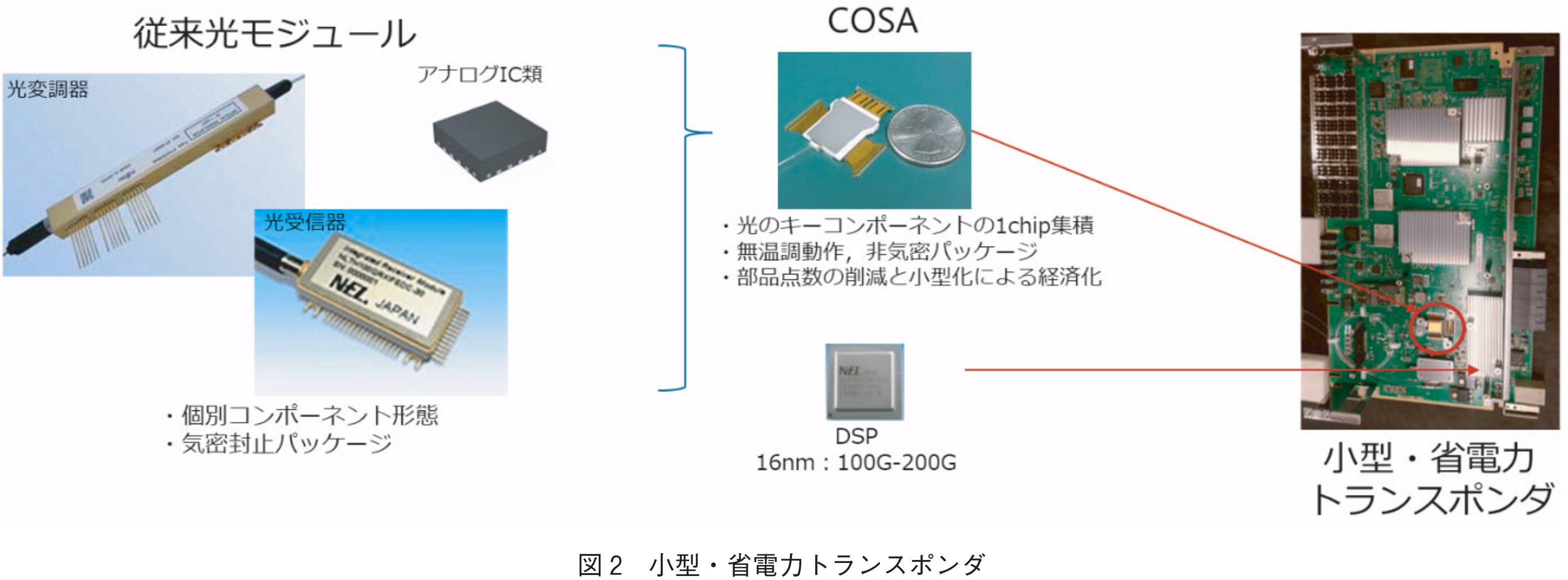

上記課題に対して,受賞者等が開発したシリコンフォトニクス技術を活用したCOSA(Coherent Optical Subassembly),低消費電力100Gディジタルコヒーレント光伝送技術を活用した小型・省電力トランスポンダの技術開発,及び(波長)接続技術等を組み合わせることで,日本全国のメトロネットワークを支えるとともに環境負荷低減にも貢献する小型省電力OOLS技術(1)を実用化した.本システムは,1波長当り100Gbit/sの波長信号を最大80波多重することで最大8Tbit/sの伝送容量を実現するとともに,最大八つの伝送路に対して任意の光パスの挿入(Add),分離(Drop),通過(Through)が設定可能な光クロスコネクト部を有している.更に,既存WDMシステムとの光直結接続を可能とすることで,既存設備の有効利用が可能なシステムである(図1).

本システムの技術開発要素である小型・省電力トランスポンダの技術開発においては,シリコンフォトニクス技術と低消費電力100Gディジタルコヒーレント光伝送技術により実現している.シリコンフォトニクス技術では光変調器,光受光素子,光モニタ,光減衰器など,多種多数の光回路を1チップに一体集積することで,従来比1/5の小型化に成功したものであり,L帯波長域において100Gbit/sのディジタルコヒーレント伝送を世界に先駆けて実現している(2),(3).低消費電力100Gディジタルコヒーレント光伝送技術は,ディジタル信号処理に対して,非同期クロック処理・信号点ひずみ補償・光送受信デバイス周波数特性推定/補償の適用,及び機能ブロックアーキテクチャの見直しにより,性能向上とともに大幅な低消費電力化を実現している(4)(図2).

(波長)接続技術開発においては,既存WDMシステムと小型省電力OOLS間の接続において光・電気変換を削減するため,波長信号及び監視制御信号の動作モードを調整することで,異システム間の波長直結を実現している.本技術では,波長直結に必要となる,波長信号(DSP動作モード,リンク断転送方式等),波長多重信号(リンクバジェット,光信号/雑音比等),監視制御信号(安全光制御,警報転送等)の信号パラメータの最適化を行うことで光直結接続を実現し約1/2のコスト削減を可能とした.また,次世代の情報社会基盤IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)APN(All Photonics Network)にて必須となる波長接続を実現する基礎技術としても確立した.

上記技術を活用した小型省電力OOLSの開発・導入により,従来の100G WDMシステムと比較し200億円以上の投資削減効果を創出するとともに,約50%の省スペース性,約40%の省電力性を実現するなど社会基盤であるネットワークインフラの大幅な経済化・省電力化に貢献した.特に省電力性においては,NTTグループの年間電力消費量は日本全体の1%にも及び,本効果は日本全体の電力削減にも寄与することから,受賞者等の業績は極めて顕著であり,本会業績賞にふさわしいものである.

(1) NTT技術ジャーナル,“小型省電力Optical Open Line System (小型省電力OOLS)の実用化.”

https://journal.ntt.co.jp/article/18023

(2) K. Kikuchi, K. Tsuzuki, S. Kamei, S. Yamanaka, S. Asakawa, T. Itoh, Y. Nasu, K. Takeda, K. Honda, Y. Kawamura, M. Jizodo, M. Takahashi, M. Usui, H. Mawatari, and T. Saida, “Silicon-photonics-based coherent optical subassembly (COSA) for ultra-compact coherent transceiver,” 2017 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium (CSICS), 2017.

(3) H. Fukuda, K. Kikuchi, M. Jizodo, Y. Kawamura, K. Takeda, and K. Honda, “Silicon photonics devices for metro applications,” Optical Metro Networks and Short-Haul Systems IX, Proc. SPIE 10129, 101290B, Jan 2017.

(4) NTTエレクトロニクス株式会社,“NTTエレクトロニクス社,業界初の16nm 100G/200G超低電力コヒーレントDSPを発表,”

https://www.ntt-innovative-devices.com/new/information/2016/3/industry-first-16nm-100g-200g-coherent-dsp.html

「非線形理論とその応用」は,実在する非線形システムや複雑システムの解析や制御に至るまで広範な学問領域に及んでおり,欧米においてもこのような学問領域は未開拓である.この領域における教育及び研究を世界に先駆けて活性化するために,両氏は,本会を通じて,以下のような実践を行った.

まず,ESSソサイエティ・サブソサイエティ体制検討WGを発足させ,基礎・境界ソサイエティからの委員以外に通信ソサイエティとエレクトロニクスソサイエティからのオブザーバ参加で協力を得ながら,新ソサイエティの実現に向けた問題点の洗い出しと対応策について議論を行った(2013年度2回,2014年度5回開催).これにより,2013年12月16日に本会会長に対するNOLTAのソサイエティ化―ソサイエティ共同体運営に関する提案を行った.更に,2014年2月16日理事会において,ESSとNLSの共同体運営を提案し,複数ソサイエティによる共同体といった組織を置かず,共同運営が認められた.2014年5月22日,本会理事会において同年10月1日に本会の五つ目のソサイエティであるNOLTAソサイエティ(NLS)の発足が承認された(1),(2).

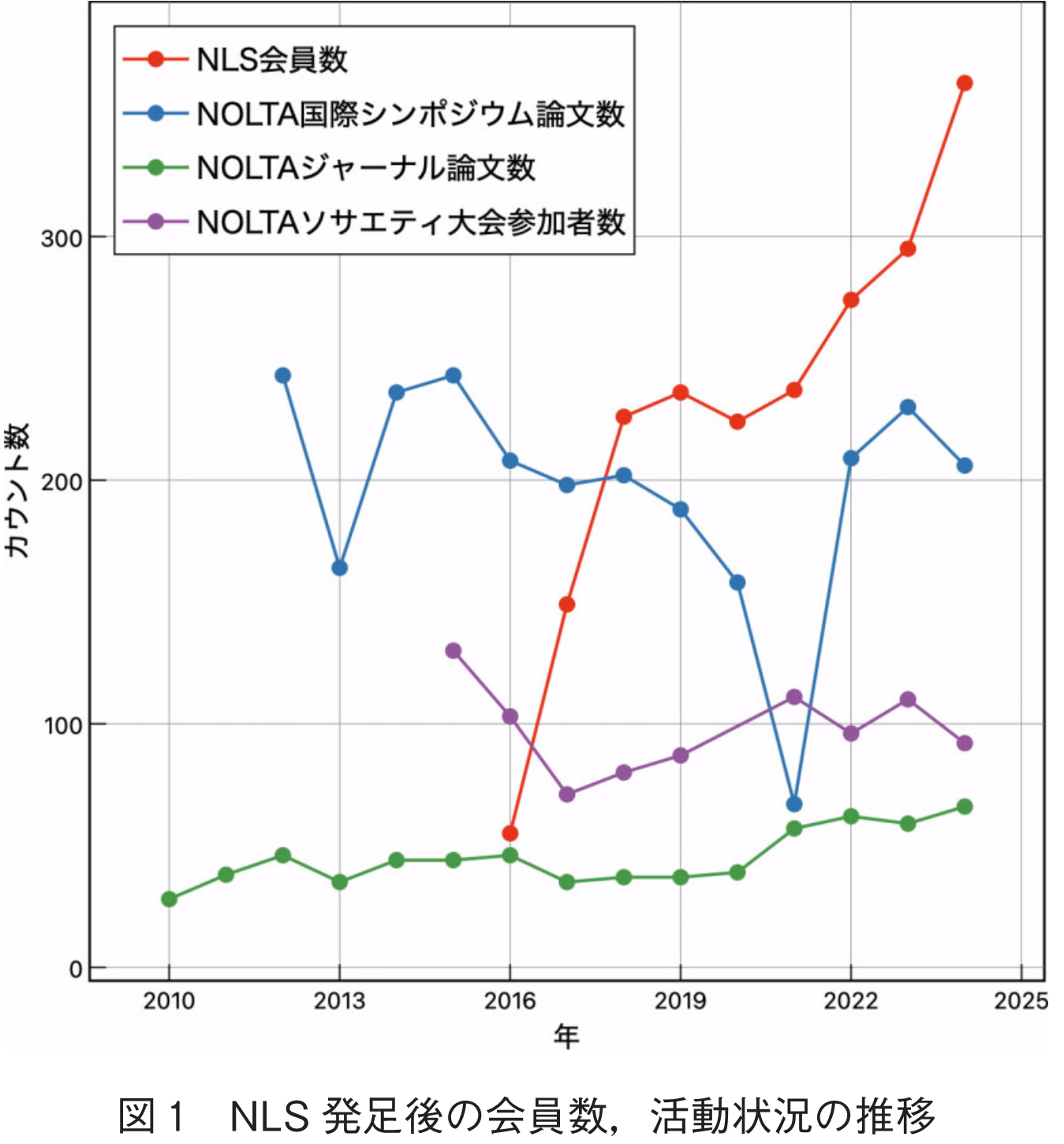

NLSでは,図1に示すように2016から2024年の順に会員数が確実に増加している.2015年から独自にNOLTAソサイエティ大会(図2)を実施しており,毎年100名程度の参加がある.また,NLSの目的の一つは本会の国際化にあったが(3),2016年に韓国KMMSと,2024年に韓国KICSとMoUを締結して学会相互の連携を図っている.更に,NOLTA国際シンポジウム(4)を,毎年開催しており,図1のように毎回200件程度の論文が発表されている.学生の発表件数も多く,この国際シンポジウムを通じて多くの人材を輩出している.また,Student Paper Awardを授与しており,受賞した学生の中には博士の学位取得者も多い.以上が,両氏が主導したNLSの発足に伴う教育及び研究への効果を示す一例である.

次に,両氏のNonlinear Theory and Its Applications, IEICE(NOLTA誌)への貢献を述べる.引原氏は,フルオンラインジャーナル化,編集委員の半数以上外国人化など,先見性を有するNOLTA誌の創設に関わった(5),(6).2015年から2019年まで編集委員長を務め,2016年には,Web of ScienceのEmerging Sources Citation Indexの収録に成功し,2018年にはORCIDを必須化するなど,電子情報通信学会の論文誌の国際化に大きく貢献した.

堀尾氏は,2019年から2023年まで編集委員長を務め,この間に同誌査読プロセスの迅速化,NOLTAシンポジウム連動特集における査読期間の大幅な短縮と投稿数の飛躍的増加(図1),外国人編集委員の大幅な見直しなどを通じて本誌の活性化に多大な貢献を果たした.更に,招待レビュー論文の企画と,その内容の同誌英文ニュースレターの発行による広報を通じて,同誌のビジビリティの向上にも寄与した.また,2022年にはCCライセンスの付与を行い,他の論文誌もこれに追随した.結果として,2022年にIEICE Transactionから分野に特化して新たに生まれた論文誌として初めてJournal Impact Factorが付与され,我が国の非線形理論とその応用分野の研究成果に対して国際的なビジビリティを一層高めることに寄与した.

両氏とも研究者としても,非常に多くの貢献をNLSに果たしてきた.引原氏は,非線形力学とその工学的応用,先進電気エネルギーシステムなどの研究に,堀尾氏は,非線形集積回路,複雑系コンピューティングの研究に従事し,多くの学生・研究者を熱心に指導・激励してきた.両氏ともNOLTA国際シンポジウムにおけるPlenary Sessionの講師やNOLTA誌における特集号の編集者を務めている.

両氏のNOLTAソサイエティの発足,NOLTA誌の編集,更に,継続した教育及び研究への努力は,本会を通じた,新たな学問領域を発展させる教育・研究活動の実践と位置付けられ,本会の業績賞にふさわしいと考えられる.

(1) NOLTAソサイエティ,基礎・境界ソサイエティ,“NOLTAソサイエティの発足,”信学誌,vol.98, no.1, pp.67-69, Jan. 2015.

(2) 宮永喜一,“グローバル化の中の基礎・境界ソサイエティ,”信学FR誌,vol.9, no.1, pp.2-4, July 2015.

(3) 田口 亮,“新ソサイエティ誕生に思うこと,”信学FR誌,vol.10, no.2, pp.91-92, Oct. 2016.

(4) NOLTAソサイエティ.

https://www.ieice.org/nolta/

(5) 引原隆士,“学術研究成果のジャーナル出版とオープン化,”信学FR誌,vol.8, no.2, pp.72-74, Oct 2014.

(6) NOLTA誌.

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nolta/-char/en

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード