|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

解説

深層学習を用いた情報源通信路結合符号化方式のローカル5Gシステムへの実装

Deep Learning-enabled Joint Source-Channel Coding for 5G Systems

A bstract

本研究では,深層学習を用いた情報源通信路結合符号化(DeepJSCC: Deep Joint Source-Channel Coding)のローカル5Gシステムへの適用に関して解説を試みる.DeepJSCCは,エンコーダとデコーダを自己符号化器として構成し,ビット情報を介さずに擬似的なアナログ信号伝送を実現する.本研究では,DeepJSCCを用いたローカル5G環境での屋外実験を実施し,従来手法と比較して高いピーク信号対雑音比(PSNR: Peak Signal-to-Noise Power Ratio)特性が得られることを示す.特に,低SNR環境下においても安定した画質を維持できることを実証した.

キーワード:セマンティック通信,画像伝送,情報源通信路結合符号化,Beyond 5G,深層学習

情報通信技術の発展に伴い,高信頼・低遅延通信(URLLC: Ultra-reliable and low latency communication)を実現する手法が求められている.特に,第5世代移動通信システム(5G)の普及により,リアルタイム映像伝送や工場内のIoT(Internet of Things)機器間通信など,新たな応用が拡大している.しかし,従来の情報源符号化と通信路符号化を分離した手法では,有限ブロック長の信号において最適性が保証されず,クリフ効果による品質劣化が課題となる.近年,深層学習を活用した情報源通信路結合符号化(DeepJSCC: Deep Joint Source-Channel Coding)が注目されている.DeepJSCCは,送信機にエンコーダ(符号器),受信機にデコーダ(復号器)を配置し,入力データを直接複素ベースバンド信号に変換することで,ビット情報を介さずに伝送を行う.この手法により,従来のディジタル通信に見られるしきい値以下での急激な品質劣化を回避し,低SNR環境下でも安定した受信品質を実現できる可能性がある.本稿では,DeepJSCCをローカル5Gシステムに適用し,その有効性を屋外実験によって検証した結果について述べる.

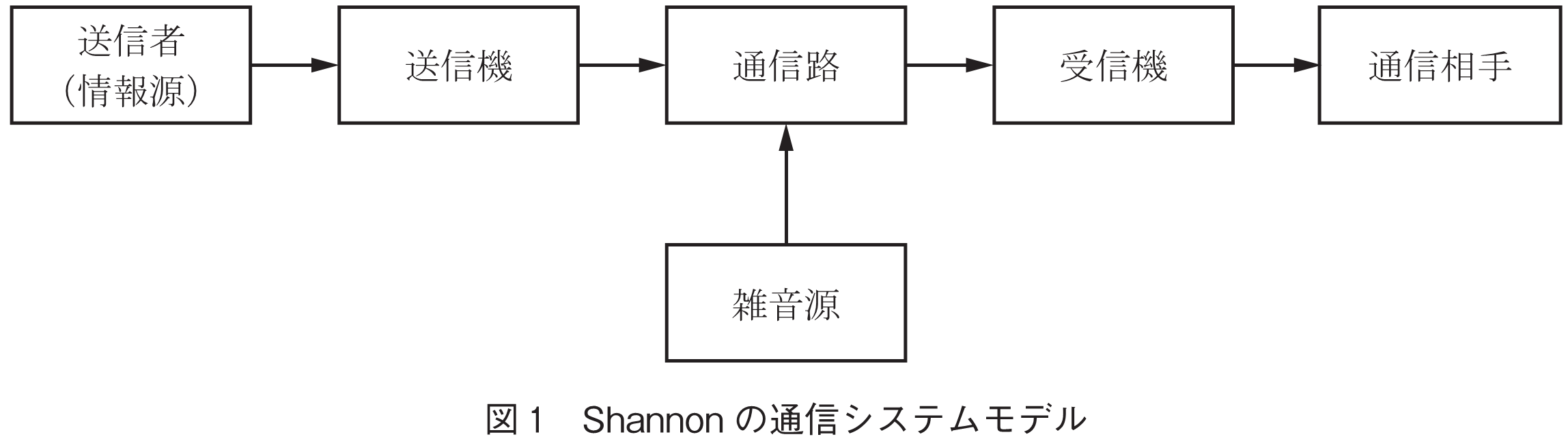

C.E. Shannonが1948年に発表した論文,“A Mathematical Theory of Communication” において提唱された通信システムモデルは,送信者(情報源),送信機,通信路,雑音源,受信機,そして情報の目的地となる通信相手の六つの要素から成る(図1)(1).送信機において,入力データは情報源符号化器によって圧縮され,データ量が削減される.次に,通信路符号化器によって冗長部分が付加され,誤り訂正能力を得る.これらの一連の処理は符号化と呼ばれる.符号化が施されたデータは更に変調処理が行われる.変調信号は通信路を通り,雑音や干渉の影響を受け,受信機で受信される.受信信号は送信機とは逆の順序で復号が行われ,受信データとして通信相手に受け取られる.実際の通信システムを考えると構成はより複雑になることは明白であるが,根本的には変わらない.符号化処理は,情報源符号化と通信路符号化の2段階に分かれており,これはシャノンの情報源・通信路分離定理と呼ばれており,理想的な条件下で最適性が保証されている.一方で,近年注目されている高信頼・低遅延通信(URLLC)におけるショートパケット伝送のように比較的短い有限長のブロック信号を扱う場合には最適とは言えない.

次に,伝送する対象が画像や映像の場合を考える.ディジタル通信システムでは,受信品質が一定のしきい値を下回ると急激に信号が復元できなくなる現象がある.これはクリフ効果と呼ばれており,画像や映像伝送では致命的な影響を与える.JPEGやJEPG2000,BPGのような非可逆圧縮アルゴリズムを採用している形式を用いると,ヘッダパケットが数ビット破損しただけで画像のほとんどが復元できなくなる恐れがある.

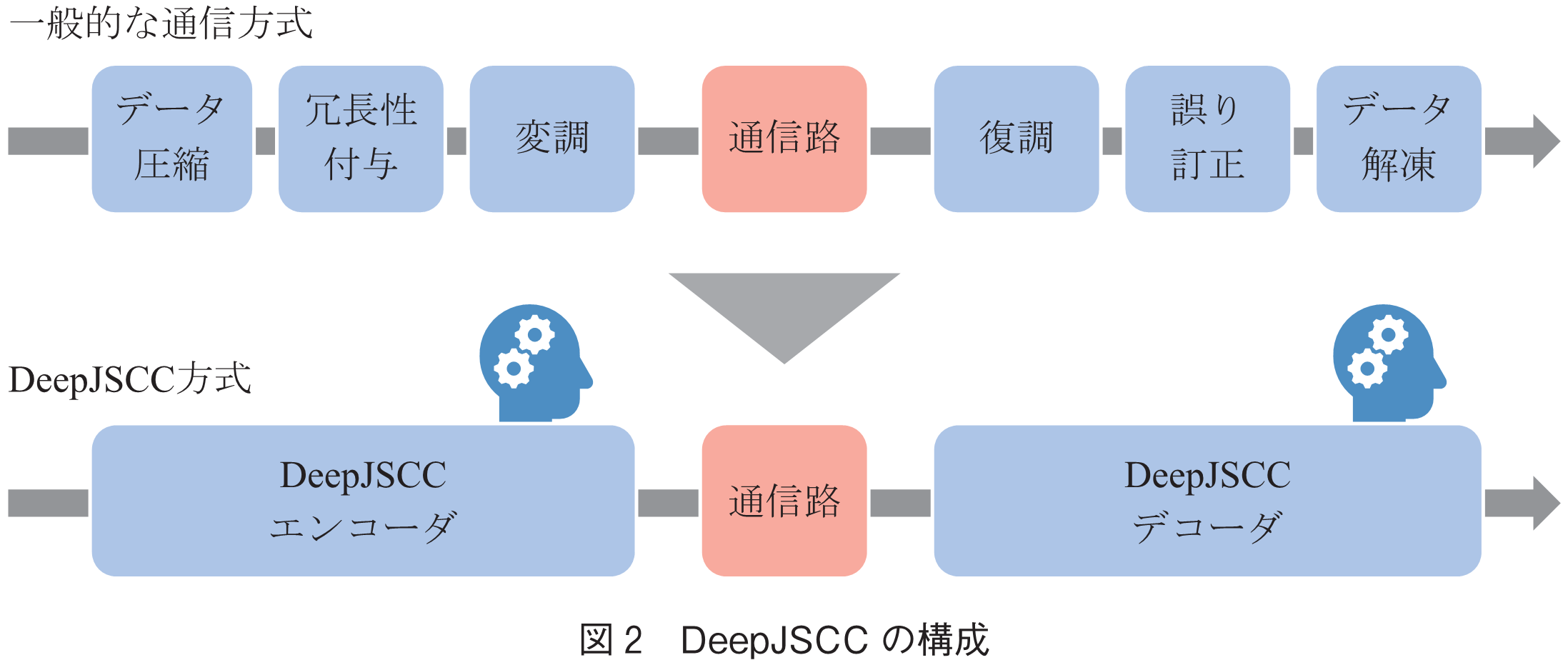

上記のことから,情報源通信路結合符号化(JSCC)が重要になるということ(2)と,ここ10年間における急激な深層学習ブームの影響を受け,深層学習を用いたJSCC(DeepJSCC)が注目を集めるようになった.特に画像伝送用のDeepJSCCが注目されており,2019年開催のIEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing(ICASSP 2019)にて,初めて報告された.このICASSP 2019により詳細な解析結果を加えた結果がIEEE Transactions on Cognitive Communications and Networkingにて報告されており,2025年3月時点で約1,000件近く引用されている(3).DeepJSCCは,図2に示すようにエンコーダとデコーダの自己符号化器構造であり,送信機にエンコーダ,受信機にデコーダが配備される.エンコーダに画像や映像データが入力され,複素ベースバンド信号が直接出力される.受信機側では,デコーダに複素ベースバンド信号を入力すると,直接ディジタル画像が抽出される.つまり,ビット情報を介さない擬似的なアナログ通信が行われる.文献(3)のDeepJSCC(3)は,二次元畳込みニューラルネットワークの構造をベースとした自己符号化器であり,一般的な通信システム(情報源符号化にJPEG/JPEG2000,通信路符号化にLDPCを採用)と比較して,高いピーク信号対雑音電力比(PSNR: Peak Signal-to-Noise Power Ratio)を達成することを示した.この発表を皮切りに,急激なペースで研究開発が進んでいる.

5Gは,2020年から国内において導入が開始しており,一般ユーザにとっても既に身近な通信規格である.5Gの仕様は,世界中の通信事業者や装置ベンダが参加する3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)で定められる国際規格であり,高速大容量,超多数接続,超低遅延であることを目標としてきた.3GPPでは,1,2年ごとに仕様が凍結(策定)されていき,5Gに関しては,Release 15(Rel-15)で仕様凍結がなされた後,Rel-16/17でモバイルブロードバンドの高度化(eMBB: Enhanced mobile broadband)やURLLC向けの高度化技術が規定された(4).

5Gの利用形態として,マスユーザ向けサービスのみならず産業向けの技術の検討が盛んに行われている.特に,ローカル5Gと呼ばれる制度は,スマート工場や鉄道,港湾などのインフラのディジタルトランスフォーメーション(DX)化を進めるために重要なものであると位置付けられている.ローカル5Gは,一般企業や自治体のニーズに応じて,無線基地局の免許が交付され,モバイルキャリヤ網を介することなく,スポット的に5G環境を展開できる.このローカル5Gを適用するアプリケーションとしては,イベント会場の映像配信や災害監視などの動画像データの伝送,工場内外の監視カメラやライン作業で使用されるカメラセンサのデータ転送用に有望視されている.特に,工場などの製造現場では,自動搬送車の普及や無人化が求められており,URLLCが可能な無線機器の需要が高まっている.最近では,Time Sensitive Networking(TSN)技術の導入も注目されている.TSNは,IEEE802で標準化されているリアルタイム通信にフォーカスしたイーサネット規格であり,元々は有線通信向け規格であるが,5G向けにも拡張が期待されている.スマート工場におけるAIやロボットのリアルタイム制御の実現に向け,TSN技術とURLLC技術の組合せが今後重要となる.例えば,米国のQualcomm, Inc. は早期からTSN導入を検討しており,Boschと協力したドイツ工場での実証では,Qualcommの5G試験デバイスとローカル5Gネットワークを用いて,自律搬送ロボットや自動搬送車の制御において超低遅延かつ時刻同期された通信を実現している(5).日本国内では,(株)マグナ・ワイヤレスがURLLC対応のローカル5G向け半導体チップを開発するなど,今後の進展が期待されている(6).

5Gで提唱されてきた三つの特徴である高速大容量,超多数接続,超低遅延にはトレードオフの関係があるため,両立は極めて難しい.これら3要素が求められるローカル5Gシステムのユースケースとしては,工場などにおけるリアルタイムな映像や画像伝送が想定される.5Gでは,時間と周波数の2軸をグリッド状に区切ったリソースブロック(RB)と呼ばれる領域に変調信号をマッピングし,通信を行う.リアルタイム映像伝送のように一度送受信が開始され,恒常的にRBを占有し続ける端末が複数台,基地局に接続すると,一台当りが使用可能な帯域が制限され,品質の劣化や接続不良となる可能性が高い.例えば,工場でローカル5Gを利用する場合,フルHD相当(20Mbit/s)の映像を,複数視点同時にURLLCを実現しながら伝送する必要がある.このため,少ないRBで多端末が同時接続かつ高精細映像伝送できる技術を確立する必要がある.少ないRBに多くの情報を載せると,ビット誤りが起きやすくなり,クリフ効果が頻発する可能性が高くなる.そこで筆者らはDeepJSCCに注目し,その適用可能性を模索してきた.2.で説明したように,DeepJSCCは擬似的なアナログ通信を行うため,ディジタル映像伝送で起き得るクリフ効果を回避でき,低いSNRでもある程度の品質で通信が可能である.また,先行研究では言及されていないが,SNRが変動したとしても,変調方式の変更が必要なく,情報源符号化にJPEG2000,通信路符号化にLDPCを適用し,通信路のSNR推定が完全に行えていると仮定した適応変調と同程度のPSNRを達成できる強みを持つ.

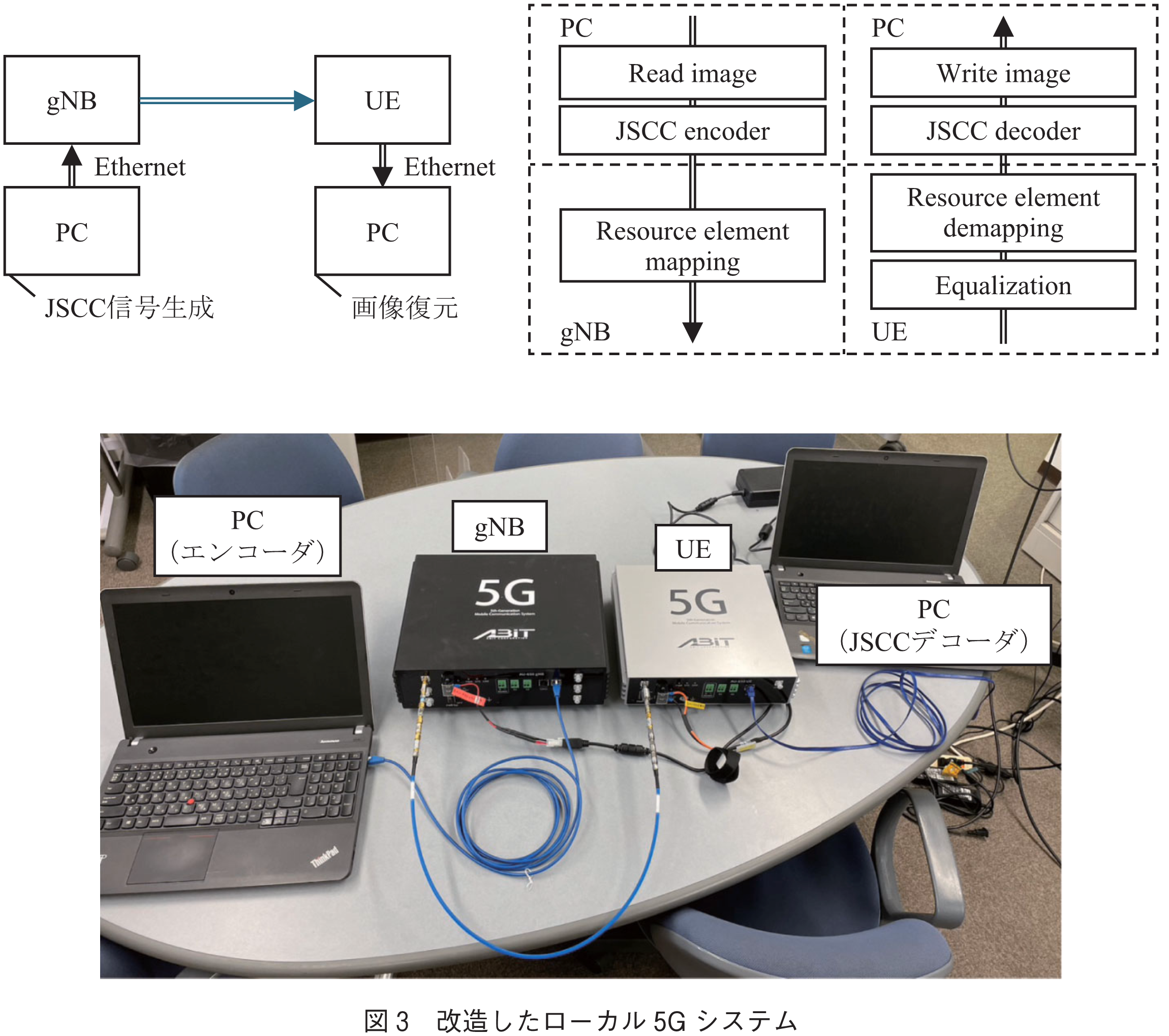

筆者らは,初期に提案された二次元畳込みニューラルネットワークをベースとしたDeepJSCCを用いて,実際にローカル5G環境において,伝送実験を行い,その有効性を調査してきた.まず,(株)マグナ・ワイヤレスが商用向けに販売している基地局AU-650gNBと端末AU-650UEを外部装置から変調信号を入出力できるように改造した.表1に機器のパラメータを示す.図3に示すようにPCと基地局・端末をLANケーブルで接続し,変調信号を転送する.同時に使用するRBを指定できるように改造している.この改造した基地局と端末を用いて,屋外伝送実験を実施し,その有効性を調査している.

本章では,改造したローカル5G基地局と端末を用いた実証実験について紹介する.実証実験は,大阪大学吹田キャンパス構内で行った.

(1)DeepJSCCに関する実験諸元

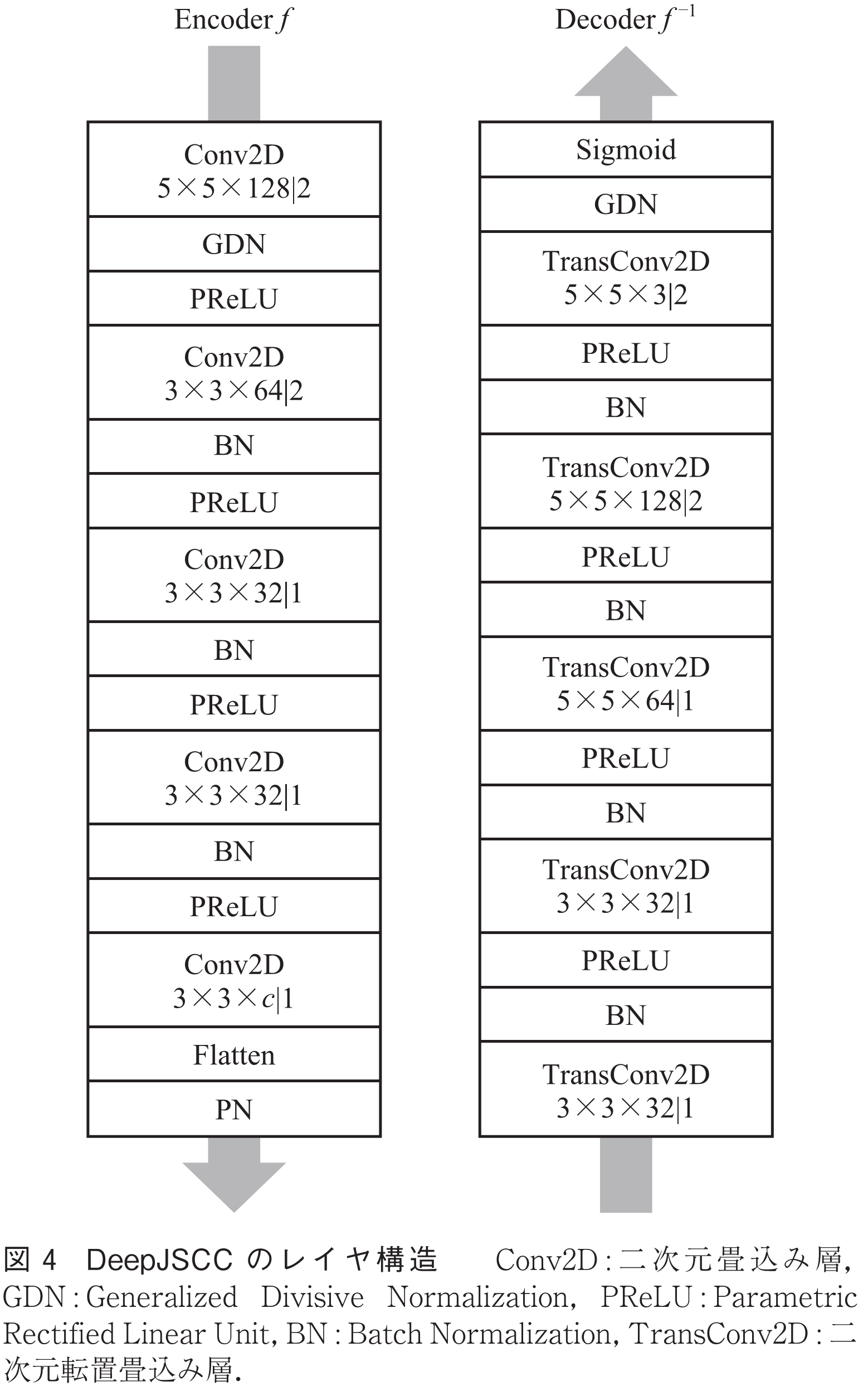

今回使用したDeepJSCCモデルについて説明する.エンコーダとデコーダは図4に示す構造とした.一般的な二次元の畳込みニューラルネットワークから構成されている.より性能を高めるならば,Neural Architecture Search(NAS)等を行う必要があるが,今回は特に行わずに単純なモデルを用いている.各畳込みレイヤに記載されている数値()について,

,

はカーネルサイズ,

は出力チャネル数,

はストライドを表している.エンコーダの最終層の出力チャネル数

を変更することで圧縮率を変化させられる.学習フェーズにおいては,エンコーダとデコーダの間に,加法性白色ガウス雑音(AWGN: Additive White Gaussian Noise)通信路を挿入し,実際の通信路を模擬した.干渉等による影響は,端末が備えるイコライザである程度除去できるため,学習時には考慮していない.学習時のSNRを,6,13,20dBの3パターン用意し,それぞれモデルを準備した.学習パラメータを表2に示す.次に,使用したデータセットについて説明する.画像データセットとして,CIFAR-10とDIV2Kを採用した.CIFAR-10には,32×32ピクセルのRGBカラー画像が学習用に5万枚,テスト用に1万枚含まれている.DIV2Kは,画像の超解像技術の研究に用いられる高品質な画像データセットである.正式名称はDiverse 2K resolution imagesであり,2017年のNTIRE(New Trends in Image Restoration and Enhancement)ワークショップで紹介されたものである.800枚の学習用画像及び100枚のテスト用画像が含まれている.画像サイズは2K以上である.今回の実験では,DIV2Kの学習用画像を幾つかの画像に分割し,リサイズを施して,256×256ピクセルの学習用画像として3,200枚用意した.テスト用画像は,分割はせずに中央をクロップした後,リサイズし,256×256ピクセルのテスト用画像100枚を用意した.CIFAR-10を用いて1,000エポック学習した後,加工したDIV2Kを用いて5,000エポック学習させた.今回使用したモデルは,畳込みベースのニューラルネットワークであるため,任意の画像サイズに対応している.このためCIFAR-10とDIV2Kで画像サイズが異なっても動作に影響はない.画像品質の評価指標には,PSNRを採用した.

(2)従来手法に関する実験諸元

DeepJSCCの有効性を確認するために,一般的な符号化方式と変調方式を適用した画像伝送についても実験を実施した.まず,情報源符号化については,JPEGとJPEG2000の非可逆圧縮手法を採用した.これらの手法は明示的に圧縮率を指定する方式ではないため,圧縮に関連しているIndicatorを画像ごとに変化させ,DeepJSCCに対応しているIQシンボル数と一致する圧縮率となるように調整した.次に,通信路符号化には,LDPC符号を採用した.符号化率は,1/2または2/3に設定した.変調方式は,QPSKを採用した.

(3)実証実験の結果

基地局(gNB)は,高さ4mの位置から高さ65.7cmの端末(UE)まで見通しを確保した上で117mの距離を確保した(図5).また,アンテナ数はgNB,UE共に一本ずつである.

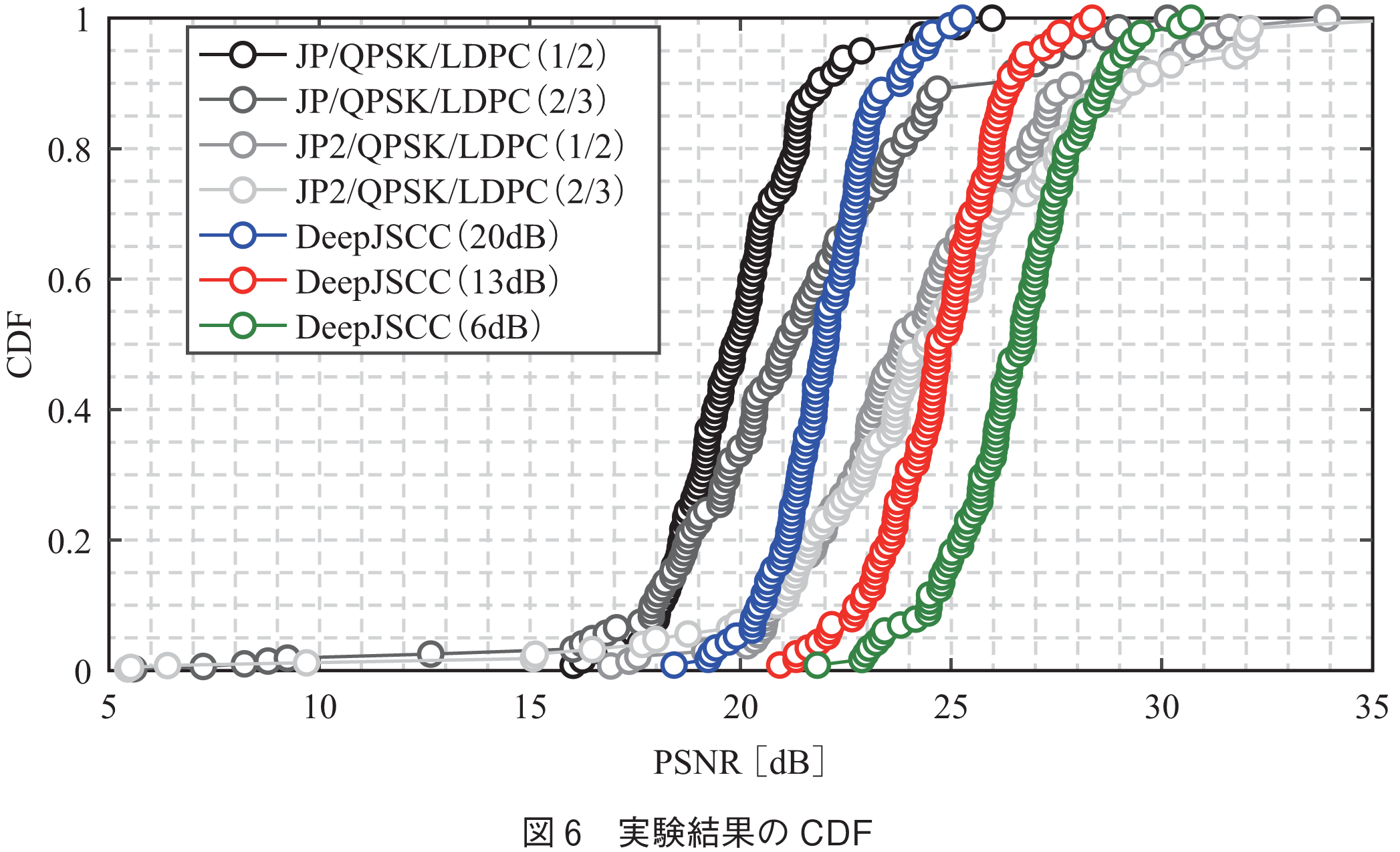

実験結果について,図6に復元した画像から算出したPSNRの累積分布(CDF)を示す.学習SNRが13dB及び20dBのときはDeepJSCCにおいてもPSNRの大幅な劣化が観測されるが,学習SNRが6dBのとき,特性が大きく改善されていることが分かる.特に従来手法よりもほとんどの点において優れた特性を有しており,平均PSNRを見ると,従来手法よりも大幅に特性が改善している一方で,CDFが0.8付近となると,従来手法の方が高いPSNRを示していることが分かる.表3に全測定結果を示す.表から分かるとおり,平均PSNRはDeepJSCC(学習SNR=6dB)が最も優れており,標準偏差も比較的小さい.従来手法を見ると,比較的特性が良かったものに関しても,クリフ効果(画像の破損)自体は確認できていることから,実環境においてもDeepJSCCが優位に適用できることが判明している.また,ここでは割愛したが16QAM信号を用いた場合は,破損した画像枚数が100枚全ての場合もあり,変調方式を適当に切り換えられなかった場合,より顕著なクリフ効果が観測される.

本稿では,深層学習を用いた情報源通信路結合符号化(DeepJSCC)をローカル5Gシステムに適用し,その有効性を検証した.屋外実験の結果,従来の情報源符号化(JPEG/JPEG2000)及び通信路符号化(LDPC)を組み合わせた方式と比較して,DeepJSCCは高いPSNR特性を示し,クリフ効果の発生を抑制できることを確認した.解説した結果は実証実験の一部であり,幾つかパラメータを変えた結果については,文献(7)で報告しているため,こちらを参照されたい.今後は,Multiple-Input Multiple-Output(MIMO)に対応した環境下での実証を進めていく予定である.技術的な課題としては,DeepJSCCは擬似的なアナログ伝送であるため,DeepJSCC信号同士が干渉すると,ゴーストイメージが発生する.アナログ伝送時代に課題となっていた現象が再び問題となる可能性がある.通信システムへの実装に向けた課題として,今回,基地局と端末を,複素ベースバンド信号を外部機器から入力できるよう改造したが,実システムに導入する際には,同様に通信機器内部にDeepJSCC機構を備えるか外部から入力を受け付けるか,追加の機能が必須である.すなわち,標準化が不可欠であり,実現にあたっては,大学などの学術機関のみならず,通信キャリヤや通信機器ベンダの協力も求められる.

(1) C.E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” Bell Syst. Tech. J., vol.27, no.3, pp.379-423, July 1948.

(2) T. Fujihashi, T. Koike-Akino, and T. Watanabe, “Soft delivery: survey on a new paradigm for wireless and mobile multimedia streaming,” ACM Comput. Surv., vol.56, no.2, pp.1-37, Feb. 2024.

(3) E. Bourtsoulatze, D. Burth Kurka, and D. Gündüz, “Deep joint source-channel coding for wireless image transmission,” IEEE Trans. Cognitive Communications and Networking, vol.5, no.3, pp.567-579, Sept. 2019.

(4) 熊谷慎也,武田大樹,安藤 桂,下平英和,閔 天楊,井上翔貴,“3GPP Release 18標準化活動(1) 3GPP Release 18における5G-Advanced無線技術概要,”NTTドコモ・テクニカル・ジャーナル,vol.32, no.2, July 2024.

(5) F. Ulupinar, “Realizing mission-critical industrial automation with 5G,” Qualcomm webinar, June 2022.

(6) 池田博樹,“[パネル討論]生成AIと通信半導体が切り拓く次世代インフラ~低遅延リアルタイムを実現するポスト5G半導体~,”信学技報,CS2024-74, pp.34-35, Dec. 2024.

(7) D. Hisano, K. Matsumoto, Y. Inoue, Y. Hara, K. Maruta, Y. Nakayama, H. Tatsukawa, Y. Kawai, Y. Shinohara, and H. Ikeda, “5G indoor/outdoor field trial of deep joint source-channel coding method,” IEEE Open Journal of the Communications Society, vol.6, pp.4894-4907, 2025, doi: 10.1109/OJCOMS. 2025. 3576502.

(2025年3月7日受付 2025年3月19日最終受付)

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード