|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

STEAM教育の力

小特集 4.

学校現場への導入を見据えたSTEAM教育の実践研究

Practical Research on STEAM Education with a View to Introducing It into School Educational Field

Abstract

2000年代に米国で生まれたSTEAM教育は,様々な国や地域に応じた形で普及しており,近年,日本でもようやくその取組みが広がりつつある.筆者は,2010年頃から国際的なディジタルものづくりのネットワークであるファブラボの活動に加わる中でSTEAM教育を知り,2015年から教員養成系大学にて本格的にSTEAM教育の研究を開始した.現在は工科大学にて,STEAM教育のT(Technology)とE(Engineering)に着目したSTEAM教育の実践研究に従事している.本稿ではこの間に取り組んできた学校現場への導入を見据えたSTEAM教育の実践研究をまとめた.

キーワード:STEAM教育,ファブラボ,3Dプリンタ,メカ設計,コーヒー焙煎機

2000年代に米国で生まれたSTEAM教育は,様々な国や地域に応じた形で普及しており,近年,日本においてもようやくその取組みが広がりつつある.筆者は,2010年頃から国際的なディジタルものづくりのネットワークであるファブラボの活動に加わり,科学技術高校において機械・ロボット系の教育に携わりながら,2013年から横浜・関内地区にディジタルものづくりの市民工房であるファブラボ関内をオープンして,子供から大人まで幅広く,ものづくりを通した交流活動を続けている.

2015年からは教員養成系大学にて本格的にSTEAM教育の研究に取り組み始め,3Dプリンタやレーザ加工機などのディジタルファブリケーションの教育利用に着目しながら,主に小学校や中学校における教材開発及び教育実践に取り組んできた.その後,2022年からは神奈川工科大学の教職教育センターにて,中学校の技術,数学,理科,高等学校の工業,情報,数学,理科など,正にSTEAM教育を担う教科の教員養成に携わりながら,主に中学校や高等学校における教材開発及び教育実践に取り組んでいる.

本稿では,この間に取り組んできた学校現場への導入を見据えたSTEAM教育の実践研究をまとめる.

ファブラボはマサチューセッツ工科大学(MIT)・メディアラボのニール・ガーシェンフェルド教授が大学内で開講した科目「ほぼあらゆるものを作る方法(“How To Make(almost)Anything”)」での取組みが,ボストン郊外の貧困地域から世界へと広がったものである(1).ファブラボには3Dプリンタやレーザ加工機などのディジタル工作機械があり,それらを使って作業するスペースを持ち,作るための知識の交換や共有ができるディジタルものづくりの市民工房である.筆者は2010年に田中浩也氏(慶應義塾大学教授)を中心として発足した日本におけるファブラボのグループであるファブラボジャパンネットワーク(2)に加わり,世界のファブラボネットワークともつながる中,2013年8月に横浜で開催された第9回世界ファブラボ代表者会議の期間中,横浜関内地区にファブラボ関内(3)をオープンした.この間,アメリカ・ボストン,スペイン・バルセロナ,中国・深圳などで開催された世界会議に出席するとともに,台湾,香港,マカオのファブラボを訪問し,特に台湾のファブラボとの交流は現在まで継続している.

国際的なファブラボネットワークの中での活動を通して,当時日本では余り知られていないSTEMやSTEAMという言葉を知り,「つくることで学ぶ(4)」取組みを本格的に開始することになった.

メイカーの祭典として東京ビッグサイトで毎年盛大に開催されているMaker Faire Tokyoの前身として,2011年に東京工業大学で開催されていたMake: Tokyo Meeting07にて,何やら箱型の容器内で溶かした樹脂を積層して何かを作っている展示を幾つか見つけたとき,「これは何だろう」と思い,興味を持ったのが3Dプリンタである.これと同時期に国際的なファブラボのコミュニティに興味を持ち,活動に加わってみると,そこにはオープンソースで3Dプリンタを作り出すRepRapというプロジェクトに取り組むグループがあった.そこで必死に作り方を学び,2013年8月のファブラボ関内のオープニングで,自作の3Dプリンタを展示・実演することができた.翌年,科学技術高校の生徒たちとともに,これを“和菓子を出力するフードプリンタ”に改造して(5),Maker Faire Tokyo 2014へ出展し,注目を浴びることになる.これらの取組みは当時の日本にて先駆的だったこともあり,2015年に講談社ブルーバックスから3Dプリンタの入門書(6)を出版する機会もあった.

2015年から教員養成系大学に異動し,「3DプリンタのSTEAM教育利用」が,本格的にSTEAM教育の研究を開始するテーマとなった.当時はまだ現在のように3Dプリンタを4~5万円でネット購入できることもなく,高価で入手も難しかったため,3Dプリンタがあるだけで珍しがられる状況であった.そのような中,3Dデータを作成する3D CADがほぼフリーで使用できる環境も整ってきたため,小中学校の教員志望の学生たちとともに教材開発に取り組んだ.

お節料理の事例では,お節の食材を一人2~3個分担して3Dモデリングを行い,PLAの材料を使用して3Dプリンタから出力して,グループで総合的にまとめた.二段の重箱は同じくモデリングを行い,MDFの材料を使用してレーザ加工機で製作した.この取組みで学生たちは,3Dプリンタ活用のスキル向上だけでなく,日頃余り深く考えないお節食材の形状や色,由来などについて理解を深めることができた.完成したお節料理を図1に示す.このグループ活動は,神奈川工科大でも自動車などをテーマとしたプロジェクトとして実践している.

このほか,3Dプリンタの教育利用として,理科の教材として実物と同じ大きさの立体的な心臓を出力する,歯車で作動する太陽系モデルを出力する,社会科の教材として,国土地理院が公開している世界中の立体地図の必要な部分を出力することなどにも取り組んできた.ここ1年ほどでも3Dプリンタの高性能化と低価格化は進んでおり,今後はSTEAM教育を推進するための機材として各学校に導入されることを期待したい.

STEAM教育を学校教育に位置付けるためには,既存の教科における学びを基礎として,“作ることで学ぶ”教科横断的な課題解決活動に取り組む必要がある.ここでは中学校と高等学校において,STEAM教育を導入するための位置付け及び教材開発の事例をまとめる.

中学校にSTEAM教育を導入するために中心となるのは,教科の目標に「生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し,解決策を構想し,実践を評価・改善し,表現するなど,課題を解決する力を養う.」と述べられている技術・家庭科の特に技術分野(技術科)である.技術科の内容には「材料と加工の技術」,「生物育成の技術」,「エネルギー変換の技術」,「情報の技術」があり,これらの技術を総合的に活用して課題解決に取り組むことがSTEAM教育として位置付けられる.筆者も執筆編集に関わる中学校技術科の教科書(7)では,主に機械や電気の基礎を学ぶ「エネルギー変換の技術」の課題解決学習の事例として,さくらんぼ収穫ロボットや福祉車両の昇降装置などを取り上げている.

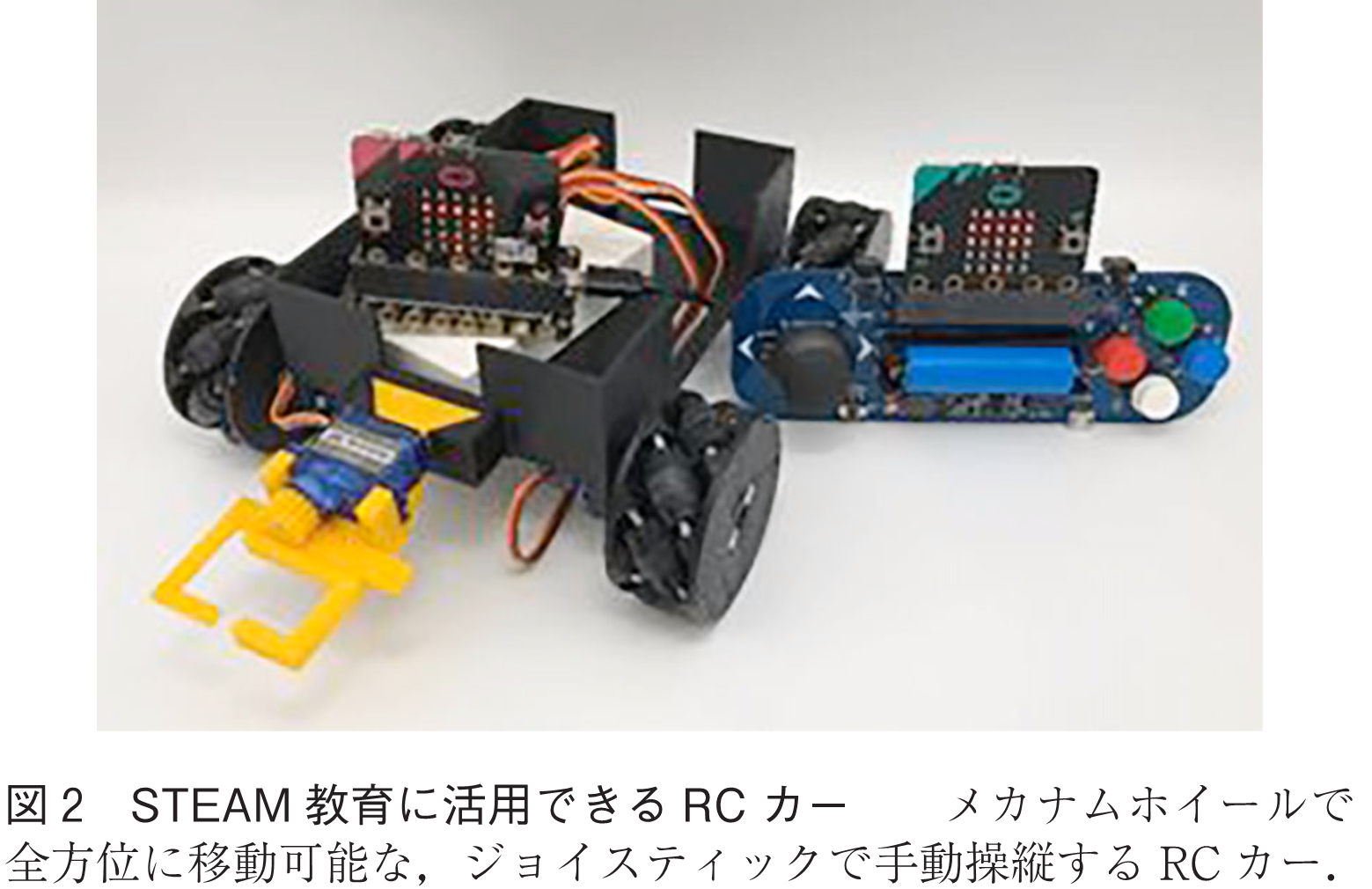

中学校技術科の“技術による問題解決”で取り組むことを想定して開発した,メカナムホイールによる優れた旋回性能を持ち,ジョイスティックで手動操縦するRCカーを図2に示す(8).メカナムホイール及び先端部に取り付ける機構モデル(つかむ機構や持ち上げる機構など交換可能)は独自に設計して3Dプリンタで製作した.本体とジョイスティックの通信には,小形マイコンボードのmicro: bitを2台使用する無線通信機能を使用した.

中学校技術科だけでは,時間数が各学年で週1,1,0.5時間しか確保できないため,この時間数では充実したSTEAM教育の実践は難しい.そのため,理科や数学,美術などの教科と合わせて,目標に「探究的な見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,より良く課題を解決し,自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す.」とある「総合的な学習の時間」なども積極的に活用しながら取り組むことが求められる.

高等学校にSTEAM教育を導入するために注目されるのは,教科の目標に「情報に関する科学的な見方・考え方を働かせ,情報技術を活用して問題の発見・解決を行う学習活動を通して,問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用し,情報社会に主体的に参画するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す.」とある「情報」である.本教科は,2025年大学入学共通テストにて科目「情報Ⅰ」が導入されたことでも注目されている.その内容には「情報社会の問題解決」「コミュニケーションと情報デザイン」「コンピュータとプログラミング」「情報通信ネットワークとデータの活用」があり,これらは正に現代を生きる全ての高校生に求められるものである.選択科目「情報Ⅱ」では更に高度な内容が用意されており,その目標に「探究の見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,自己の在り方生き方を考えながら,より良く課題を発見し解決していくための資質・能力を育成することを目指す.」とある.また,2022年から導入された「総合的な探求の時間」なども積極的に活用しながら取り組むことで,より充実したSTEAM教育に取り組むことができると考えられる.

高等学校には多くの生徒が学ぶ普通科のほかに,工業系,商業系,農業系などの学科がある.工業科ではSTEAM教育のTechnology(技術)やEngineering(工学)に関して,機械や電気,建築などの専門科目を学んでいる.普通科の高等学校でSTEAM教育を推進するために,工業科で学んでいる事項は多いに参考になるはずである.

高等学校工業科で履修する科目の中で,必修科目でもある「課題研究」の目標は,「工業に関する課題を発見し,工業に携わる者として独創的に解決策を探究し,…」とあり,1990年代から様々な作品製作,製品開発,調査,研究,実験などに取り組んでいる.これまでの「課題研究」の取組みの蓄積を地域の中学校や普通科の高等学校でも実現可能な形で広めることが,STEAM教育の活性化にもつながると考える.筆者は22年間,高校工業科にて機械やロボットをテーマとした「課題研究」の指導に取り組んできたが,このことはSTEAM教育の実践研究においても大いに役立っている.

機械系の課題研究で取り組むことを想定したSTEAM教育の題材として開発したコーヒー焙煎機を図3に示す(9).このコーヒー焙煎機は内部に設置された電気モータで回転する回転ドラム内にコーヒーの生豆を240g投入して,下部に設置したガスコンロで約12分加熱することで,水分が蒸発するとともに茶色く焙煎され,約200gの焙煎豆ができる機械である.焙煎中の温度は熱電対や赤外線温度計で計測するとともに,焙煎豆の色の変化を観察しながら,焙煎終了の煎り止めは,浅煎りから深煎りまで,人間の判断で行う.

本体は金属製の板や棒を使用して,切断や穴開けなどの加工をした後,ねじ止めで組み立てる.このコーヒー焙煎機は,工業高校機械科にある基本的な工具や工作機械の設備があれば,それほど難易度は高くなく製作できる.また,完成したコーヒー焙煎機を活用して,SDGsの観点から,コーヒーを通して環境や社会,経済などを幅広く考える展開も想定できる.

スマートフォンによるアプリ操作は,私たちの生活に欠かせないものになっている.そのため,このアプリを利用する側ではなく,開発する側になる取組みは,生徒たちの興味を喚起すると考えられる.マサチューセッツ工科大学(MIT)が提供するアプリケーション開発ソフトウェアのApp Inventor(10)はクラウドベースのツールであるため,Webブラウザだけでアプリ開発ができる.最初は画面に大きさや色を考えてボタンを配置して,これをクリックすると音声を発するものから取り掛かる.次にGoogleマップの緯度・経度を入力しておき,ボタンをクリックするとある場所の地図を表示する.更に計算や論理,時間,カメラによる撮影などを組み合わることで,本格的なアプリ開発ができる.近年ようやく日本語に対応してきたため,STEAM教育にも活用しやすいと考える.コーヒー焙煎機と関連して開発した,コーヒーの産地を知るアプリを図4に示す.

何らかの形のある動くものを作って課題解決を行おうとしたとき,基本となるのがメカ設計である.ここでは機械工学の基礎として学ぶ,リンク機構や歯車,ねじなどの適切な使い方を押さえておきたい.2024年にNHKで放映されている“魔改造の夜 技術者養成学校”に「魔改造の夜で勝つ『メカ設計』の秘密」のタイトルで講師役として出演させて頂き,その一部を紹介して,幾らかの反響があった.現在開発中のメカ設計教材は,実際の製作に入る前に,機構模型で動きの確認ができるものである.具体的には,直径3mmの穴が縦・横20個×20個=計400個開いた設計ボード上に,様々用意したリンク棒,歯車,カム,ねじなどを組み合わせて,メカニズムを製作するものである.完成したモデルは手回しまたは駆動軸に電気モータを取り付けて回転させることができる.今後はこのメカ設計教材を完成させて,STEAM教育で活用していきたいと考えている.

本稿では,この間に取り組んできた学校現場への導入を見据えたSTEAM教育の実践研究について,ファブラボや3Dプリンタなどとも関連させながらまとめた.日本の学校教育へのSTEAM教育の導入は,まだ始まったばかりであり,筆者が調査研究を進めている台湾と比較しても,まだまだ遅れている感は否めない.

現在,中央教育審議会では,数年後に予定される学習指導要領の改訂に向けた審議が進められている.そこでは,STEAM教育の推進について更に踏み込んだ内容が含まれる可能性が高い.筆者の本務は大学の教職教育センターにおけるSTEAM教育全般に関わる教科(中学校・技術,理科,数学;高等学校・工業,情報,理科,数学)の教員養成である.教員が生徒に教え込む教育ではなく,生徒と一緒に学ぶ要素が強くなるSTEAM教育に関わりたいと思い,その指導力を持った教員養成及びその実践研究に尽力したい.

(1) N. Gershenfeld,糸川 洋(訳),Fab―パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ,田中浩也(監修),オライリージャパン,2012.

(2) Fablab Japan network.

http://fablabjapan.org (2025年2月13日最終閲覧)

(3) ファブラボ関内.

https://fablab-kannai.org (2025年2月13日最終閲覧)

(4) S.L. Martinez, G. Stager,酒匂 寛(訳),作ることで学ぶ―Makerを育てる新しい教育のメソッド,阿部和広(監修),オライリージャパン,2015.

(5) K. Kadota, “Development of 3D food printing system for Japanese sweets,” 2nd International Conference on Digital Fabrication, pp.25-28, 2016

(6) 門田和雄,門田先生の3Dプリンタ入門,講談社ブルーバックス,2015.

(7) 新編 新しい技術・家庭技術分野,文部科学省検定済教科書,東京書籍,2023.

(8) 門田和雄,鈴木真生,“統合的な問題解決型プラットフォームとしての全方位移動RCカーの開発,”日本産業技術教育学会誌,vol.63, no.4, pp.389-397, 2021.

(9) 門田和雄,“機械系の探究活動として取り組む珈琲焙煎機の開発,”日本工業技術教育学会第33回工業教育全国研究協議会,pp.11-12, 2024.

(10) MIT App Inventor.

https://appinventor.mit.edu (2025年2月15日最終閲覧)

(2025年3月5日受付 2025年4月1日最終受付)

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード