|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

|

電子情報通信学会 - IEICE会誌 試し読みサイト

© Copyright IEICE. All rights reserved.

|

衛星通信研究専門委員会

衛星コンステレーション

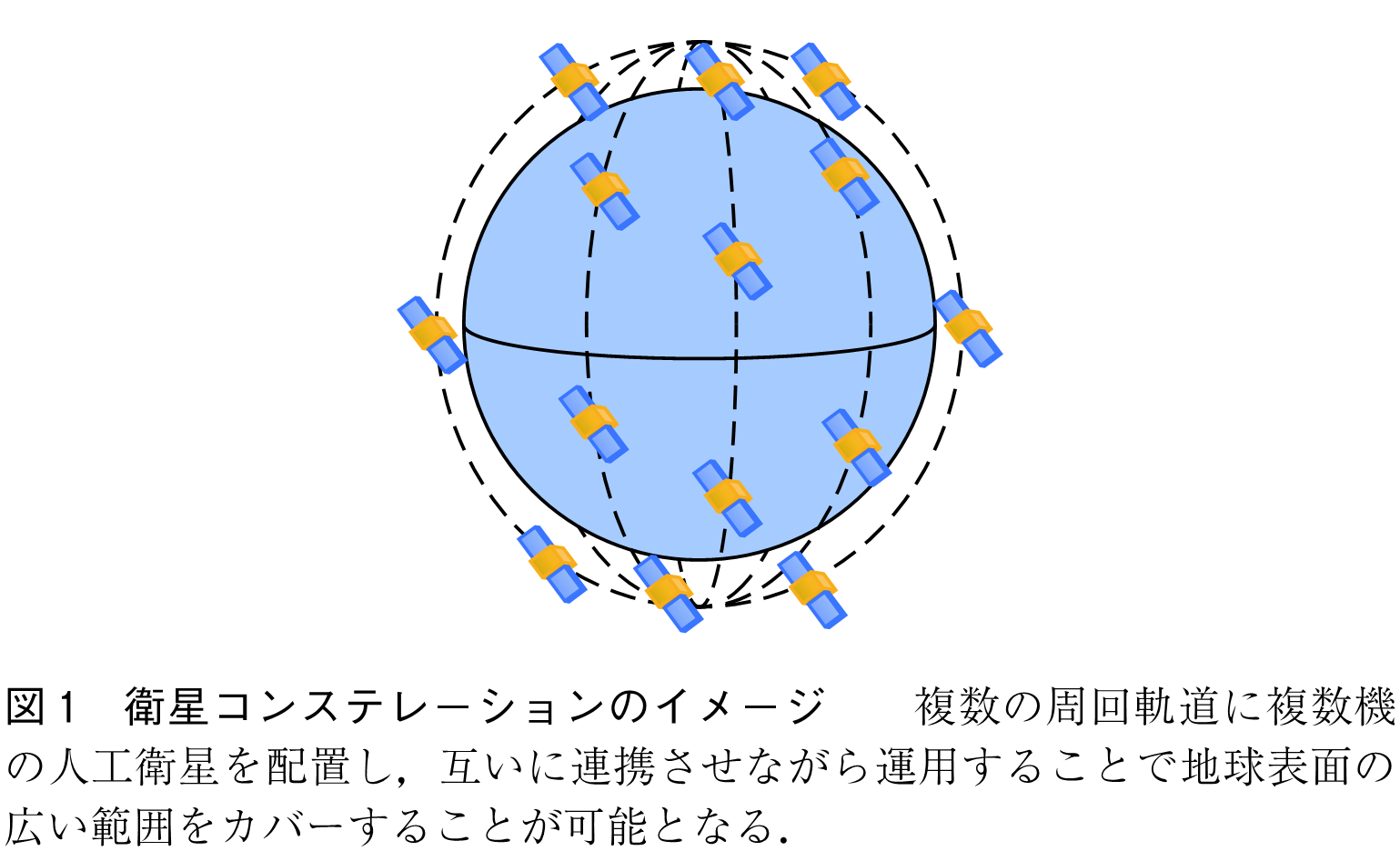

衛星コンステレーションとは,特定の目的に応じて複数の人工衛星を統合して運用するシステムのことである.コンステレーションは本来星の集まり(星座)を指す言葉で,衛星が連携して機能する様子を星の配置になぞらえてこの名称が使われる.図1にイメージ図を示す.衛星コンステレーションでは複数機の衛星を連携させることにより単体の衛星運用に比べて広範囲なカバレージやシステム全体の計算・通信リソース量の向上,及び冗長性などが提供できる.これまで位置測位や通信,地球観測など様々な分野での活用が進められている.近年では商業プレーヤによる大規模な衛星コンステレーション事業の展開も始まっている.

以降では衛星コンステレーションに使用される人工衛星の種類や活用例について述べる.

人工衛星とは特定の目的のために人工的に宇宙空間に打ち上げられ地球を周回する物体の総称である.周回高度は地表から200km以上である.当該宇宙空間では地上と比較して重力が弱く,また摩擦力や空気抵抗が極めて小さいため,物体に特定の高度と速度を与えることで,大きな動力を必要とせずに長期間にわたり地球を周回させ続けることが可能となる.

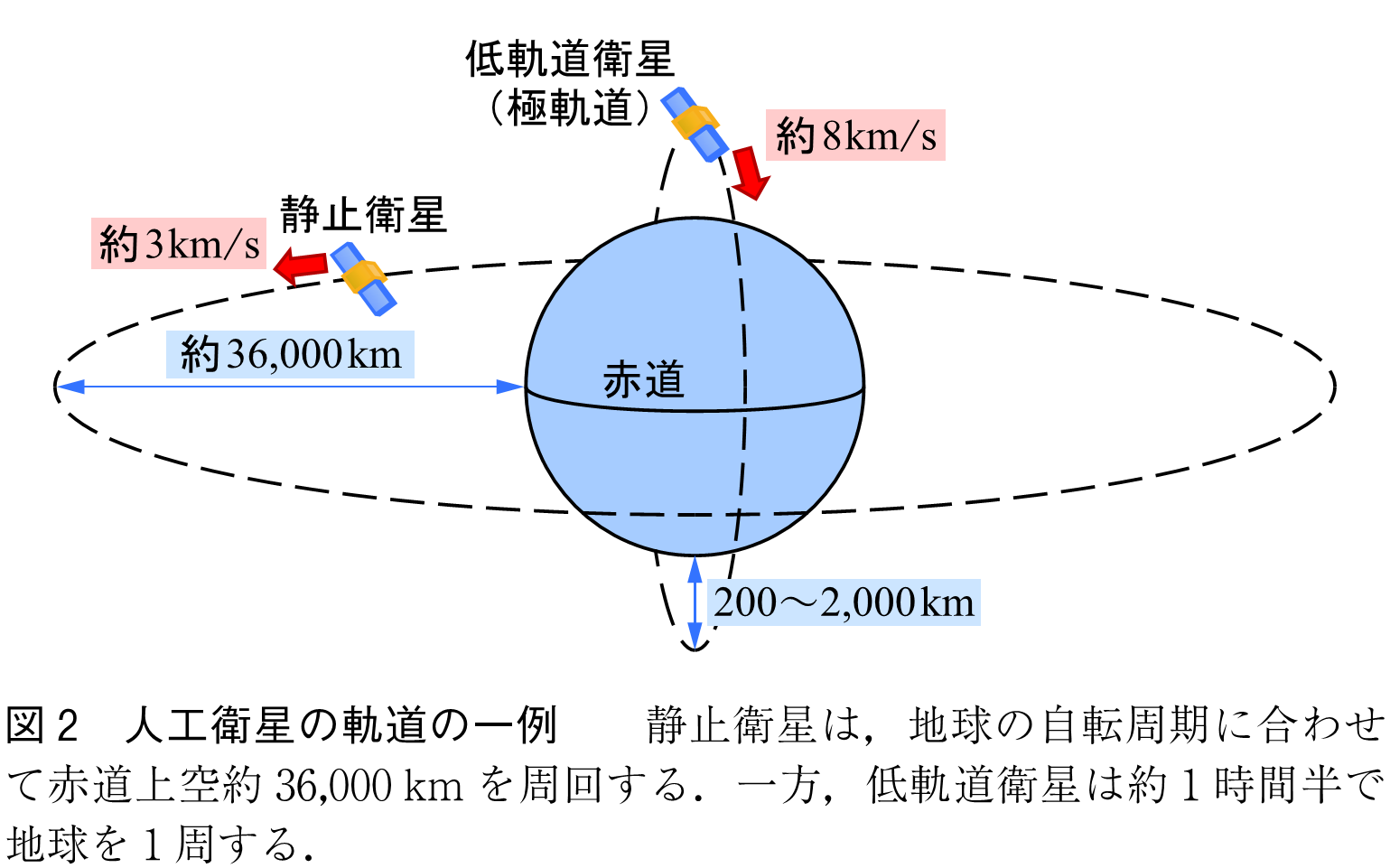

人工衛星の軌道は,周回軌道の高度により低軌道(高度:約200~約2,000km),中軌道(高度:約2,000~約36,000km),及び対地同期軌道(高度:約36,000km)の3種類に大別される(1).

低軌道(LEO : Low Earth Orbit)を周回する低軌道衛星は,他の周回軌道衛星と比べて重力の影響をより強く受けるため,周回速度は約8km/s(約28,800km/h)と速く,地球を約1時間半で1周する.特に,北極,南極の上空やその付近を通過する軌道を極軌道と呼び,極軌道上を周回する衛星を極軌道衛星と呼称する.

中軌道(MEO : Medium Earth Orbit)の一つである準同期軌道(SGSO : Semi Geo Synchronous Orbit)の高度は約20,000kmであり,周回する衛星の周回速度は約3.8km/s(約13,700km/h)で,地球を半日(約12時間)で1周する.

周回高度が約36,000km,周回速度が約3km/s(10,800km/h)のとき,軌道を1周するのに要する時間が地球の自転周期(1日)と一致するため,このような軌道を対地同期軌道(GSO : Geo Synchronous Orbit)と呼称する.更に,周回軌道が赤道上となるとき地上から観測すると静止しているように見えるため,この軌道を静止軌道(GEO : Geostationary Earth Orbit)と呼び,静止軌道上を周回する衛星を静止衛星と呼称する.低軌道衛星及び静止衛星の軌道の一例を図2に示す.

人工衛星は,使用する目的によって放送衛星,通信衛星,測位衛星,及び気象衛星を含む地球観測衛星等に大別される(1).これは基本的に地球表面をカバレージとするサービスであり,地表からの相対位置や相対速度に応じて適切な人工衛星の種類が選択される.地球表面の詳細観測を行う地球観測衛星には,地表との距離が近い低軌道衛星が多く採用されている.また測位衛星では低軌道衛星と比較してより少ない衛星数で地球全体をカバーできる中軌道衛星が主に用いられる.特定のエリアや国を対象とする気象衛星,放送衛星,及び一部の通信衛星では,地球から見たときに常に同じ位置に人工衛星が周回している静止衛星が適している.

当初,衛星コンステレーションは位置測位サービスの精度向上のために利用が検討された.米国のGPS(用語)が1993年に準同期軌道の測位衛星を用いたサービスを開始している.1990年代後半には,低軌道の通信衛星を用いた衛星電話サービスを,米国のIridium,Globalstarが開始している(2).日本では,静止衛星と準天頂衛星を用いた「みちびき」が,2018年から測位サービスを開始している.準天頂衛星は対地同期軌道の一部である準天頂軌道を周回し,日本の上空に長時間滞在するという特徴を持つ.「みちびき」の衛星コンステレーションは,2025年時点では1機の静止衛星と3機の準天頂衛星から構成されている.2026年度からは3機増やして7機体制となる予定である(3).

技術革新により衛星の小形化が進んだのと同時に,大形のロケットに多数の衛星を搭載して低コストで打ち上げることが可能となったため,2010年以降,衛星コンステレーションの活用がますます盛んになっている(4).小形衛星を用いた衛星コンステレーションでは,打上げコストが小さい低軌道衛星が主に使用される.低軌道衛星は静止衛星と比べて地上に近く通信距離が短いため,通信に用いる電波の遅延が少なく,かつ送信電力が小さくて済むというメリットがある.更に,多数の衛星を打ち上げることにより地表のあらゆる場所をカバーし,通信や観測を常時行うことが可能となる.

衛星コンステレーションによる衛星ブロードバンド通信サービスは,従来の静止軌道によるサービスと比べ通信距離が十分の一以下となるため,低遅延かつ高品質な通信が期待されている.一方で,宇宙からブロードバンド通信を提供する衛星コンステレーションを構築するためには,数千機以上の衛星が必要となり,その費用は数千億~数兆円に達するとも言われている.

通信分野の代表的な事業者は米国のSpaceX社であり,Starlinkという名のブロードバンド通信サービスをグローバルに提供している.SpaceX社は2025年2月時点で約6,750機の衛星を軌道上で運用している(7).英国のEutelsat OneWeb社は630機以上の衛星を運用し通信サービスを提供している(8).米国のAmazon社では,3,236機の衛星コンステレーションの計画を発表しており,2023年にプロトタイプの打上げに成功している.また,2025年に商用機の打上げを予定している(9).

日本の通信事業者でも,衛星コンステレーションの活用を検討している(2).KDDI社はSpaceX社のStarlinkによる通信サービスを携帯電話基地局のバックホール回線として使用している.また,衛星とスマートフォンが直接通信するサービスを2025年春から開始した.ソフトバンク社は,HAPS(用語),低軌道衛星,及び静止衛星という,異なる高度の通信インフラを組み合わせたサービス提供を目指している.NTT社とスカパーJSAT社の合弁で設立されたSpace Compass社では,宇宙統合コンピューティング・ネットワークとして,地上,空,及び宇宙を統合したネットワーク基盤の構築を目指している.楽天モバイル社は,米国AST社と共同で,衛星とスマートフォンの直接通信サービスを2026年から開始予定である.このように,衛星コンステレーションは,非地上系ネットワーク(NTN : Non-Terrestrial Network)の一部として,地上系ネットワークの展開が困難な地域での通信サービスの提供に貢献している.

地球観測では,人工衛星に搭載されたセンサを用いて地球の気候や植生,土壌,海洋,氷などの変化の観測,気象予測,自然災害の観測,都市やインフラの計測などが行われる.得られたデータを基に,農業,漁業,林業をはじめとした第一次産業の効率化,地震や噴火時の防災利用,並びに橋,道路,トンネル等インフラ点検への活用が期待されている(1),(4).

当該地球観測衛星に搭載されるセンサは光学センサとSAR(用語)に大別される.光学センサはディジタルカメラにも使用され,可視光線や赤外線を観測できるが,雲等によって遮蔽されると地表の様子を観測できないという問題点がある.一方で,SARは可視光線よりも波長が長いマイクロ波を発射し,地表で反射したマイクロ波を受信することにより観測を行う.SARは昼夜天候に関わらず,たとえ雲で遮蔽されたとしても地表の観測が可能となる(10).米国のPlanet Labs社は,光学センサを搭載した200機を超える衛星による衛星コンステレーションを構築し,地球表面の画像を毎日更新している(11).また,フィンランドのICEYE社は,SARを搭載した約40機の衛星コンステレーションを構築し,地球表面の状態や気候等の観測を行っている(12).

近年,低軌道衛星を用いた衛星コンステレーションの構築が世界的に進められている.特に,通信用途においては従来主流であった静止衛星と比べ,低軌道衛星の衛星コンステレーションにより低遅延及び高スループットなブロードバンド通信サービスを提供することが可能となった.また,地球観測用途においても,衛星コンステレーションを活用することで,地球上をよりくまなく高頻度で観測することが可能となっている.

衛星コンステレーションビジネスの国際的な競争が今後激化することが予想される一方で,宇宙空間の混雑や,役目を終え大気圏で燃え尽きた衛星による環境汚染等の課題が表面化しており,課題解決が期待されている.

(1) 清水直樹,“衛星コンステレーションの可能性と課題,”宇宙空間の利用をめぐる動向と課題 科学技術に関する調査プロジェクト報告書,pp.43-66,March 2023.

(2) 総務省国際戦略局宇宙通信政策課,“Beyond 5Gの実現に向けた宇宙ネットワークに関する技術戦略について,”Jan. 2022.

(3) みちびき.

https://qzss.go.jp/index.html(2025年7月27日確認)

(4) 中田晃司,福原 始,“小型衛星コンステレーションビジネスの現状と将来,”日本リモートセンシング学会誌,pp.290-293,May 2021.

(5) 金井 宏,“衛星利用移動体通信計画の概要,”機械振興,pp.55-60,Sept. 1994.

(6) 丸山明好,“超高空間分解能リモートセンシングの現状,”機械振興,pp.76-84,Sept. 1994.

(7) SpaceX.

https://www.starlink.com/public-files/Starlink_Approach_to_Satellite_Demisability.pdf(2025年7月27日確認)

(8) Eutelsat OneWeb.

https://oneweb.net/about-us/our-story(2025年7月27日確認)

(9) Amazon.

https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-satellite-internet-first-launch(2025年7月27日確認)

(10) E. Kulu, “Satellite constellations-2021 industry survey and trends,” The 35th Annual Small Satellite Conference, Aug. 2021.

(11) Planet Labs.

https://www.planet.com/company/(2025年7月27日確認)

(12) ICEYE.

https://www.iceye.com/satellites(2025年7月27日確認)

(2025年4月15日受付)

■ ― 用語解説 ―

オープンアクセス以外の記事を読みたい方は、以下のリンクより電子情報通信学会の学会誌の購読もしくは学会に入会登録することで読めるようになります。 また、会員になると豊富な豪華特典が付いてきます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌はモバイルでお読みいただけます。

電子情報通信学会 - IEICE会誌アプリをダウンロード